中国国家博物馆研究员

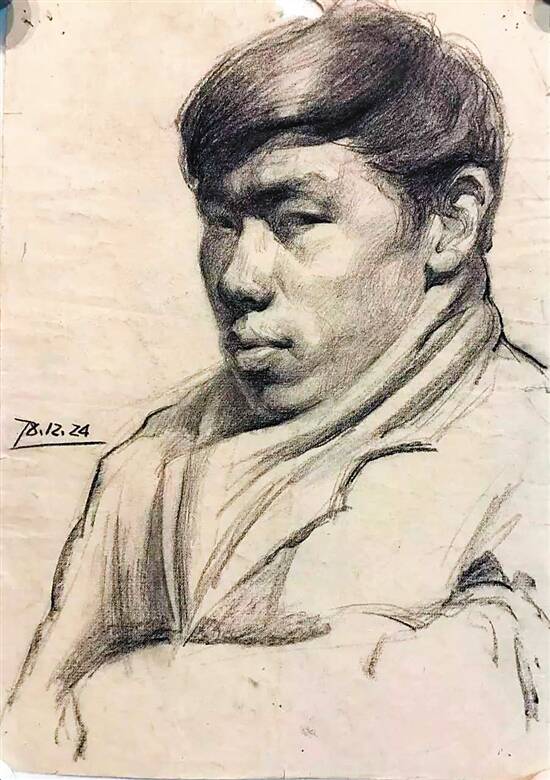

■陈履生高考当年的素描习作

■收藏周刊记者 陈福香考“写生”时,一进考场,就看到一男一女两位据说是南艺的监考老师。那位男老师的白发,至今都在我的脑海里,这是我当时所认定的教授的标准形象。因为此前看过电影《决裂》里讲马尾巴功能的那位教授,知道教授大致都是如此。不过眼前的这位南艺的老师,虽然不知姓名,感觉上要比那位研究马尾巴的教授更有风度。女老师个子不高,像母亲那样慈眉善目。他们大致说了纪律和要求,这时候我才知道是“写生”是画眼前的花。

实际上,一进教室就看到考场内有几盆说不上名字的花。但一听说要画眼前的花,一下子就懵了,因为从来都没有见过,这可难为了我这个从小县城来的人。按理说,就我父亲在扬中岛上莳弄花的名声,应该不会陌生。在方圆不到一公里的县城边上,我的家里有一个小花园,父亲几乎把他的业余爱好都倾注在这里。他有一株最为得意的梅花,还有各种品牌的月季花,这都是他的最爱。当然,在我家的花园里还有一些其他品种的花,包括万年青和天竺。万年青和天竺在扬中具有特别的意义,造房子时房子上梁,送礼的礼盒里要放万年青;给老人家祝寿做花团子(扬中人叫“花圆子”),上面要插一柄天竺叶。可以说,我是看着父亲莳弄花长大的。

我家花园内花的品种数量是全县最多的,而且远近闻名。实际上,这里所谓的“最多”也是非常有限,我在写生考试中遇到的尴尬,就是很好的说明。所以,养花的人并不多,家里有花园也极少。而我一直不解的是,父亲的这一兴趣从何而来?因为我爷爷对此则兴趣索然。爷爷种他的丝瓜和蔬菜,比较务实。不仅自食其力,而且贴补家用。他们父子之间经常也有争地的问题,不过他们有默契,从来没有见过有相争的情况。那时候,家里还是经常有一些喜欢花的人来参观,和我父亲交流。每每看到此情此景,我都为父亲感到骄傲。

所以,当我看到考场内这种不知名的花时,立即想到我父亲的不足。没有办法,只好硬着头皮、稀里糊涂地画完写生。当然,我还是按照规律画出了此花的结构以及形态。实际上,不知道花的名字并不影响表现,很多画家也经常画一些陌生的花。但是,画自己熟悉的总比画陌生的要好,因为这是考试。回到家后,我把花的形状给父亲做了比划,父亲告诉我那是“夹竹桃”,并于不久就买了一株栽到了花园里。至今这棵夹竹桃在我家祖宅地上也已经有了40年,粗壮硕大,像一棵树一样。

那一年的创作试题是《俏也不争春》,这是取材于毛泽东《咏梅》词中的一句话——“俏也不争春,只把春来报”,对我们来说是再熟悉不过。此前,在全国美展里有一幅关山月先生同名的作品,满纸都是红梅。关山月先生这幅画在当时非常有名,几乎是花鸟画的样板,其印刷品也是到处可见。因此,我知道考试要切题不仅要画梅花,还要画红梅。实际上,我也是从来没有见过红梅,而我家的那梅花是黄色的腊梅。无疑,在那个时代,如果画黄色的腊梅,没有革命的色彩是不行的,我心里是这么想,事实上可能也是如此,毕竟这是改革开放之初。所以,我在一个竖构图的画面中,构想了一个两边都是冰封的悬崖峭壁这样一个构图,从左边的峭壁上往右生出一株红梅。用的是水粉,有点装饰的趣味。因为考的是“工艺”,好像应该有点“工艺”的味道。后来,我曾经复制了这一画面,贴在自家三门橱中间的位置上,告诉家人和朋友,我就是靠这张画、靠这株梅花考上大学的。或许这就是我的梅花之源。

当时,那张录取通知书差不多都要被捏出汗来。太意外了,感觉到是心想事成,却忘记了此前的艰苦努力。因为这张纸,我从扬中电子仪器厂变成了当红的大学生,走进了“黄瓜园”。进校之后,经打听,那位男的监考老师叫“戈玮”,是国画专业的;女老师叫“张嘉言”,是染织专业的。入学后,见到两位老师都当面向他们表示了感谢。没想到,张嘉言老师此后就是我的任课老师之一。她是谢海燕副校长的夫人,却一点没有夫人的做派。她带我们这些学生外出写生还经常剥一块糖给我们——“陈履生同学,请吃糖”,这是多么亲热啊,至今那个甜还在心头。