南越王墓出土的铜煎炉。煎炉有两层,下层放炭火,上层煎烤食物。在上层底部发现有黑黑的烟薰的痕迹,说明这个煎炉入葬前是使用过的实用物 图/西汉南越王博物馆官网

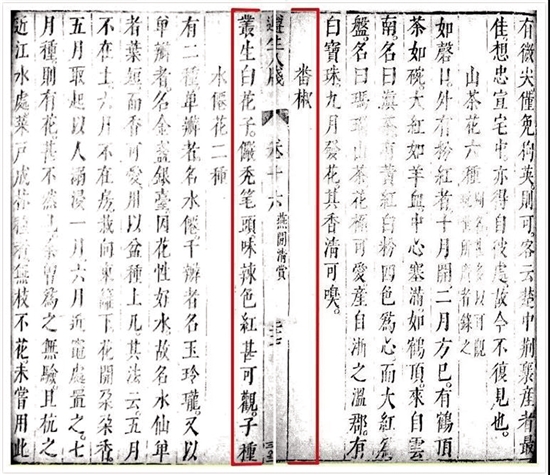

高濂《遵生八笺》(1591年)电子版书影。该本卷16在“山茶花六种”条后有“番椒”条

[日]酒井伸雄《改变近代文明的六种植物》(中译本)第125页所载1605年辣椒图,与我国明人《群芳谱》最早记载的“秃笔头”形状完全一致

羊城晚报记者 朱绍杰

从古到今,因为贸易、外交等产生的物质交流,直接改变了人们的饮食风俗。讲究食材,而发达的海上贸易,让广东成了新物种的荟萃地。在地理大发现的全球化背景下,更多食材进入中国,丰富着中国人的饮食,也成为粤菜的灵感来源,塑造出“食在广州”的当下。

番椒入粤

广东人不喜食辣,有趣的是,今天占领国人餐桌的辣椒,第一站就与广东密切相关。

中山大学移民与族群研究中心副研究员曹雨在《中国食辣史》中认为,辣椒的原产地是美洲,哥伦布于1493年第二次前往美洲时将辣椒带回欧洲,这是辣椒从美洲向全世界传播的契机。由于教皇子午线的分割,葡萄牙的船只更多向东方航行,辣椒得以由葡萄牙人带入亚洲。而辣椒传入中国主要是通过海上贸易,经宁波与广州两个口岸输入,并且通过江河的航道向内陆传播。也有学者指出,辣椒在中国北方的传入或还有山东为口岸。

辣椒出现在广州,屈大均在《广东新语》有明确记载。其中第十四卷“食语”提到,“广州望县,人多务贾与时逐,以香、糖、果、箱、铁器、藤、蜡、番椒、苏木、蒲葵诸货,北走豫章、吴、浙,西北走长沙、汉口,其黠者南走澳门。至于红毛、日本、琉球、暹罗斛、吕宋,帆踔二洋,倏忽数千万里,以中国珍丽之物相贸易,获大赢利。”

广东很早引入了辣椒,但广东人并没有一开始就吃辣椒。屈大均将“番椒”排序于“箱、铁器、藤、蜡”之后,置于“苏木、蒲葵诸货”之列。有学者据此分析,屈大均实际上并没有将“番椒”视为食材。与番茄的命运一般,辣椒最初被当作一种观赏植物。在中国人记载辣椒的文献中,从观赏角度写道:“白花,果俨似秃笔头,味辣色红,甚可观。”

后来,外来的辣椒作为奇花异草,被明代文人收集种植于自己的园林中,更赋予了一定的文化隐喻。明代《牡丹亭》有一句名句,“不入园林,怎知春色如许”,下文就出现了辣椒花果。作者汤显祖多年游历岭南,想必对此舶来之物颇有印象。在全剧最关键的转折《冥判》这一出戏里,汤显祖用39种花比喻了传统社会里女性一生中要经历的种种阶段,包括青春期、恋爱、定亲、圆房、蜜月、生儿育女、美人迟暮等等。而辣椒花,被用来隐喻圆房。

辣椒在中国传播了一个世纪之后,才登上中国人的餐桌。时至嘉庆道光年间,云贵川湘等地已是广泛地种植辣椒“以为蔬”,“湘、鄂之人日,喜辛辣品……无椒芥不下箸也”。

时代隐喻

一地一派饮食的传承发展,日常饮食的口味习惯都非一日而就,时刻与当地的历史、地理、文化紧密相关。作为最早引入辣椒的地区之一,广东在近四十年间逐渐接受辣椒的回流。2013年,《健康时报》推出过一期《中国城市食辣报告》,广东食辣情况排在全国第二位。

曹雨认为,辣椒在全国的大流行,实际上是新移民创造出来的一种现代食辣风俗。食辣的人口经过流动、迁移、扩散后,进一步影响到周围的群体。相关研究也证明了,城市的辣味餐馆比例随着移民比例的提高而不断上升。

如此看来,作为改革开放的排头兵、人口输入大省,广东吃辣情况在全国排名靠前也是理所当然。

《中国食辣史》认为,不同城市间饮食文化的差异渐趋缩小,辣椒出现在越来越多地区的餐桌上。原本被视为平民口味的辣味的迅速流行,在今天登堂入室成为中国饮食文化的特征之一。这可能隐喻了时代的变迁——阶层不断跃迁流动,社会价值多元重组。

番薯盛世

与辣椒相类似,同样作为美洲物种、同样影响深远的番薯,其引种也与广东人有关。

嘉靖年间成书的《广东通志》物产部分记载,广东薯类植物包括红薯、甘薯、甜薯和山薯。当时说的红薯并不是现在的番薯,但甘薯则极有可能指的是番薯。成书于宣统年间的《东莞县志》物产部分更具体点出:早在万历八年(公元1580年),一位名叫陈益曾的东莞海商把番薯引入国内。

明人苏琰在《朱薯颂》里记载,万历十二年(公元1584年),福建泉州的海商在当时闽广共治的南澳岛上作短暂休整时,发现了岛上的番薯,遂引种到晋江县灵水乡,进而推广到临近乡村。后来到了万历二十二年时,泉州闹灾,粮食歉收,只有番薯依然丰产,泉州的大部分农民靠番薯充饥,度过了自然灾害。

引种番薯不仅仅帮助一地百姓渡过难关,还极大地影响了中国的人口格局。时至十八世纪,中国人口压力巨大。康熙三十九年(1700年),中国人口约为1.5亿,而至乾隆五十九年(1794年),清朝人口飙涨到3.13亿。

为缓解粮食压力,乾隆五十一年,清帝向全国下了“广栽植甘薯,以为救荒之备”的诏书,番薯种植在中国得以推广。在番薯以及同期传入的玉米等新粮食物种的助推下,道光十五年(1835年),中国人口更达到创纪录的4.01亿。由此,康乾盛世甚至被称为“番薯盛世。”

新物荟萃

岭南佳果亦是广东饮食的重要部分,其中不少物种来自海外。原产巴西的菠萝,约在十六七世纪传入我国南方,广东是最早路径之一。20世纪初海南华侨先后从东南亚引入多个优良品种,50年代以后又广泛种植于汕头、阳江、高州一线以南,形成一片“菠萝的海”。时至今日,“菠萝的海”已经成为湛江徐闻的别称之一。

菠萝蜜的引入更早。按《隋书》《酉阳杂俎》和《广东新语》等的记载,菠萝蜜原产印度,早在南北朝时期的梁朝,一个名叫达奚的印度人来华,将菠萝蜜种植在广州的南海神庙。屈大均写道,后来岭南其他地方种植的菠萝蜜,都是南海神庙菠萝蜜的后代子孙。

此外,根据学者的研究,广东也是花生传入地之一。《广东新语》里就记载了小粒花生种的生态、性状。可见清初珠江三角洲一带已有花生的栽培。乾隆间檀萃所著《滇海虞衡志》记载花生是“粤贾从海上诸国得其种归种之”,以“大牛车运之上海船,而货于中国”。

清末大粒花生种传入广东,产量超过小粒种,以珠江三角洲的东莞、番禺等地出产最多。清代中叶,雷州、高州等粤西南地区是花生的主要产地。在珠江三角洲地区,花生种植在乾隆以后有较大的发展。而作为四大油料作物之一,花生油在广东的使用却比花生的种植缓慢得多,直到乾隆以后才广泛使用。