|

|

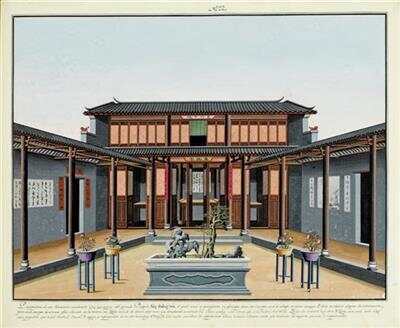

大雄宝殿 |

|

|

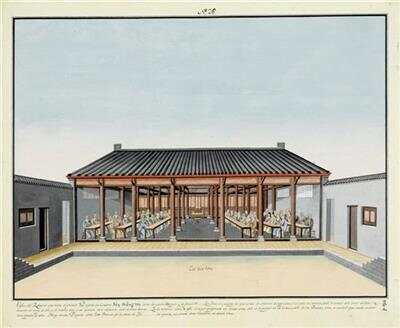

斋堂 |

|

|

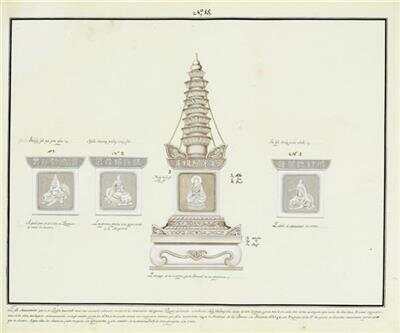

◀舍利塔 |

|

|

◀海幢寺地图 |

|

|

▲海山门 |

|

|

地藏殿 |

位于珠江之南、属广州城外的海幢寺,与广州城内的寺院相比,更适合接待洋人 清代广州的佛寺,介入“夷务”时间最久、程度最深的,当属珠江南岸的海幢寺。所谓“夷务”,指的是中西之间的通使和通商关系。下面我们来说说这段罕见的佛门往事。 壹 光孝寺是最早介入“夷务”的广州寺院 从明代中期开始,葡萄牙人逐步向东扩张,其洋船也前来广州进行窥探性活动。在地方当局安排下,城西古刹光孝寺,第一次与洋人洋事接触,揭开了寺院介入“夷务”的序幕。据刑部尚书顾应祥(曾任广东佥事、署海道事)追忆: 在明朝正德十二年(1517年),有两艘西洋大海船突然来到广州,一群高鼻深眼、头缠白布的洋人,直接来到怀远驿(广州接待洋人的地方),称是佛狼机国(葡萄牙)使者,来华进贡。两广总督陈西轩闻讯,下令先在光孝寺练习朝贡礼仪,然后与他们见面。 在广州寺院介入“夷务”问题上,可以说光孝寺首发其端,海幢寺则是后来居上了。 海幢寺始建于明末,清初才大举扩建。经过曹洞宗四代僧人尤其是今无(阿字)法师的苦心经营,借助平南王尚可喜及广东巡抚刘秉权之力,逐步建成殿、阁、楼、塔、堂、舍一应俱全的丛林(指大寺院)。 到乾隆年间,该寺占地宽达10万平方公尺以上。其地理优势,在当年的《募建海幢寺疏》中已作简要介绍: “海幢之地,带珠江一水,近城郭而不嚣,入山林而不僻。潮汐吞吐,峰峦照映,烟云浮没,势高显而形平整。” 这个与广州城隔江相望而又不嚣不僻的“海幢之地”(处于河南,当时属广州城外),比光孝、华林、长寿、大佛寺等城区四寺庙,更适合乾嘉时代处理海事和夷务的官方需要。 清代海幢寺由于在广州城外,清政府利用它接待洋人。 贰 两广总督在海幢寺会见英国使团 乾隆五十七年(1792年),英王乔治三世派遣马戛尔尼率领使团来华,次年到达北京谒见清帝,后经广州返回英国。新任两广总督长麟,在海幢寺为使团举行“谢恩”仪式。据使团随员约翰·巴罗记述: “我们从这里(十三行商馆)前往河对岸,那里有一座为此用杆和席搭盖的临时建筑(在海幢寺天王殿前平台搭建的彩门和红幡);其中有一幅黄丝屏风,上面用金字绣上皇帝的名字。总督和官员们在这屏风前例行跪拜,表示感谢皇恩,因为他恩赐我们旅行顺利。” 当时,使团人员下榻于附近的行商花园,并曾到花地游览,向花农购买玫瑰花籽,带回英国栽培,名贵的“马戛尔尼玫瑰”,即由此而来。 乾隆五十九年(1794年),荷兰东印度公司巴达维亚总管派团来华祝贺乾隆皇帝登位六十周年。途经广州的时候,两广总督长麟照例在海幢寺接见使团,而且亲自向使团成员解释说,遵照皇上旨意,不得在官署接待大家,所以在这里与大家见面,并说去年马戛尔尼使团由北京返抵广州,自己也是在这里与他们会晤的。 当然,上次是“谢恩”,此次是“接诏”,地同而礼不同。时人王文诰曾写过一首诗,记述这次“接诏”情况,从诗中的“龙象花宫涌海幢”;“万斛琉璃挂彩门,氍毺帀地映红幡”;“乐奏钧天语带温”等词句,就可以看出接待礼仪的隆重气派。 嘉庆二十一年(1816年),英国阿美士德使团到北京,以不肯行跪拜礼被拒,从京城返抵广州时,两广总督蒋攸铦在海幢寺与阿美士德会晤,现场情况如下: 广东总督由抚院和海关监督陪同,于中午前往现在作为不列颠使团驻所的河南寺(海幢寺),事先已在通往主神殿的人行道两旁建了几个临时房间,……上述的三位中国官员到来,进入这个房间,并坐在一张黄色的桌子左方,即大位。桌子放置皇帝函件,并向特使报告他们的到来。 这一次海幢寺会晤,是在室内举行的。它既不是“谢恩”,也不是“接诏”,当然就没有从前那样的排场了。 除上述三次“夷务”礼仪外,海幢寺还经历过一次道场被改成试场的突发性事件。咸丰十年(1860年),英法联军入北京,火烧圆明园。英在华南割占九龙司,并一度兵临广州,贡院被占,致使当年南海、番禺两县童生的应试地点,只得改在海幢寺。 叁 十三行的洋人出游必须日落即归 海幢寺多次介入广州“夷务”,为它带来与日俱增的信息效应,成了外销画的题材和新闻报道的对象。鸦片战争前的广州外销画,有洋人(英国、西班牙)订制的海幢寺全景图,全套九十余幅。海外的英文报纸,也曾向读者推介该寺。 声名远播的海幢寺,自然成为西方人士到广州的必游之地。何况早在乾隆年间,民间已形成一条跨越珠江两岸的环形游览线,其中心就在海幢寺。当时,来海幢寺的西洋游客可以分为三类。 第一类:海幢寺的常客 居于十三行商馆区的洋人,在乾隆末年获得一项官方许可的郊游权利,由此便出现了一批海幢寺的常客。 乾隆五十九至六十年间(1794年—1795年),根据留粤英商波朗的禀求,经两广总督长麟批示,同意按照所定下的规定,让洋人到海幢寺等地游览: 查广东人烟稠密,处处庄围,并无空余地,若任其赴野闲游,汉夷语言不通,必致滋生事故。但该夷等锢处夷馆,或困倦生病,亦属至情。嗣后应于每月初三、十八两日,夷人若要略微散解,应令赴报,派人送带海幢寺、陈家花园,听其游散,以示体恤。但日落即要归馆(商馆),不准在彼过夜。并责成行商严加管束,不准水手人等前往滋事。 嘉庆二十一年(1816年)年,两广总督蒋攸铦又作批示: ……从前原定每月两次准该夷人出外闲游,兹酌定于每月初八、十八、二十八日三次,每次十名,……准其前赴海幢寺、花地闲游散解,……限于日落时仍赴各口报明回馆,不准饮酒滋事,亦不得在外过夜。如不照所定日期名数,或私行给予酒食,一经查出,定将行商通事从重究治,夷人即不准再去闲游…… 道光十五年(1835年),两广总督卢坤因“近年该夷人往往不遵旧章”,再次重申了禁令。 经过鸦片战争、签订《南京条约》之后,上述禁令已失去约束力,完全被置之不顾了,一些西洋人带着枪械,雇上小艇,到珠江南岸的村落树林打鸟雀,并与村民发生矛盾。 本文配图由海幢寺提供,为清代嘉庆元年(1796年),由菲律宾皇家公司(西班牙)第一收税官曼努埃尔·德·阿格特,请画师绘的海幢寺图册。此画完整而详尽的绘出当时海幢寺全景,在全世界,目前仅大英图书馆珍藏一套类似的画册,其历史价值之珍贵由此可见。 肆 俄国皇太子尼古拉的海幢寺之游 第二类:美国传教士游客 美国传教士游客,实际上是指寄居于海幢寺的美国传教士。他们之所以能寄居该寺,是有美国外交官为前导的。 道光二十四年(1844年),美国公使顾盛带着谋求“最惠国待遇”的使命,与清朝钦差大臣耆英在澳门谈判,共同签署《望厦条约》。顾盛离开澳门之前曾到广州,在英国的“中国通”马礼逊陪同下,暗访过海幢寺。出面接待的方丈法号敬林,他在后来致顾盛的感谢信中写道: 美士高臣大人阁下,前在广东时,幸得拜识尊颜,深蒙过爱,赠我真容一幅,又送敝寺白米四十包并茶叶各物,……至今纪念隆情,常日在心。 传递此信之人,就是寄居海幢寺的美国海外传教士邦尼。他于1846年底从香港转来广州传教,在海幢寺方丈敬林大力张罗下,才得以租住靠近该寺东门的阁楼。凭借这个隐蔽的处所,邦林便获得进行安息日礼拜的据点,招集信众,派发基督教福音书和传道小册。当然,邦尼寄居海幢寺,只是清代“夷务”的独特个案。 第三类:五光十色的西方观光客 海幢寺作一般性观光的西方游客人数最多,国籍互异,身份悬殊,真是五光十色。 最早观光海幢寺的西方游客,是从北欧来的瑞典人彼得·奥斯贝克。彼得是植物学家,1750年11月以随船牧师身份,搭乘瑞典东印度公司商船“卡尔亲王号”来华。在广州逗留的几个月期间,彼得曾到海幢寺观光两次。他的兴趣集中在观察花木的种属和生态,对寺院本身只是轻描淡写而已。 嘉庆十年(1805年)十月,俄国美洲公司商船“希望号”和“涅瓦号”携带大量毛皮,到广州“试做买卖”。次年正月返航回国。停留广州期间,“涅瓦号”船长里相斯基观光海幢寺,记述过寺院景观与寺僧对话的情况: 我在寺里待了几个小时,发现神像面前永远点着檀香末做的香烛,而每个来祭拜的人都会带贡品来。……其中一人指着一尊单独站立的神像,确定地告诉我,如果我向该神祈祷,那么,也能顺利航行回俄罗斯。参观了整座庙宇后,我拐进他们的膳堂。当时正是吃饭时间,……每个人面前摆着一碗米饭和青菜,用筷子吃。我得知,每个加入到住庙群体的人在加入之前就必须放弃与女人有任何来往并禁食肉和鱼,违反这一誓言必定遭致死刑。饭后向导领着我们到了一个关着20头猪的非常干净的地方。这是居民送给寺庙的,其中一头大约有30岁,它老得连走路都费劲了。 对于寺庙为何养有猪,这是因为猪为六畜之首,让它得享天年,体现佛门弟子对畜牲的慈悲情怀,这当然是信奉东正教的里相斯基“不知道”的。 道光十八年(1838年),法国画家奥古斯特·博尔热游历世界,8月至10月在广州停留。他是著名作家巴尔扎克的朋友,艺术上造诣很深。博尔热曾到海幢寺多次,对其静穆的氛围十分赞赏,并用写生笔法,描绘了寺内多处场景。 最后,应当提及观光类游客中的一位“贵客”,他就是俄国皇太子尼古拉(即末代沙皇尼古拉二世)。这位22岁的皇储,在环游世界的旅程中,于1891年(光绪十七年)4月5日至8日停留广州,由沙面的法国领事馆安排食宿,受到两广总督李翰章(李鸿章之兄)隆重接待。抵达当天下午,“晚餐前太子殿下化名乘小舟去了城市南郊的河南岛,参观那里的佛教寺庙(海幢寺)”。 伍 安徒生童话中的海幢寺情僧故事 19世纪的丹麦作家安徒生(1805年—1875年),毕生未到过中国,也不识中文。但他的著名童话,却含有中国题材的故事。《没有画的画册》,是一个童话系列,自称《新一千零一夜》。他假托月亮行空巡游,一夜一地,“第二十七夜”望到一座中国城市,一所庙宇和一个想入非非的年轻和尚。红尘之思,跃然纸上,反映出人性被伦理压制的苦闷: “昨夜我望见一个中国的城市,”月亮说,“我的光照着许多长长的、光赤的墙壁;这城的街道就是它们形成的。当然,偶尔也有一扇门出现,但它是锁着的,因为中国人对外面的世界能有什么兴趣呢?房子的墙后面,紧闭的窗扉掩住了窗子。只有从一所庙宇的窗子里,有一丝微光透露出来。 …… (庙宇)祭台下面坐着一个有生命的人——一个年轻的和尚。他似乎在祈祷,但在祈祷之中他似乎堕入到冥想中去了。这无疑是一种罪过,所以他的脸烧起来,他的头也低得抬不起来。可怜的瑞虹啊!” 安徒生的《没有画的画册》,创作于1840年。他在《前记》中声明:“我在这儿所作的一些画都没有经过选择,它们是依照我所听到的样子绘下来的。”可知他是从传闻中取得素材,并非依据直观或阅读。 1840年,即清宣宗道光二十年,当时的中西关系,仍处于广州一口通商的状态。在西洋商人心目中的对华贸易,其实就是“广州贸易”。因此,《二七夜》里的“中国城市”,只能属于独一无二的广州。 “中国城市”既经推定,“一所庙宇”也就容易落实了。如前所述,按清朝官方的规章,广州五大名刹,只有海幢寺可以定期、定额接受留粤洋商游览。因此,《二七夜》中月亮望见的庙宇,直截了当,仅此一家,无非是“河南庙”罢了。 那个“年轻和尚”的双音节名字——瑞虹,究竟有何音何义呢?在安徒生笔下,和尚之名丹麦文拼写为Soui-houng,英译本拼写为Soui-hong,叶君健先生的中译本按普通话写成“瑞虹”,无可非议。不过,倘要准确还原这个名字,则应于广州话中求之。在清代广州口岸的十三行区,瑞典东印度公司的商馆,历来以“瑞行”之名为人所知。该行的招牌,明确标出Sui Hong字号,一望而知是广州话拼音的“瑞行”。据此而说安徒生童话里有广州话,也不算是奇谈怪论了。 至于安徒生为何会借行名作人名,那就要涉及丹麦与瑞典的密切关系了。简而言之,第一,在北欧,丹、瑞是隔厄勒海峡一衣带水的邻邦;第二,在中国,他们是接踵而来的贸易伙伴;第三,在广州商馆区,“丹麦馆”和“瑞行”并排而立。两馆人员,联袂出行,成为海幢寺的常客,并不是没有可能的。 安徒生长期居住哥本哈根,这里既是首都又是对华贸易的重要港口,生活环境和信息环境,都有利于文艺创作。他可以直接或间接地从来粤通商回国者获得有关广州的传闻,一旦动笔,现成的素材便呼之欲出了。安徒生在《二七夜》中以海幢寺为想象的场景,给和尚安个“瑞行”的名字,给艺术虚构掺入历史因素的手法,一点也不离奇。 本版统筹/梁力