|

|

|

|

|

|

|

|

|

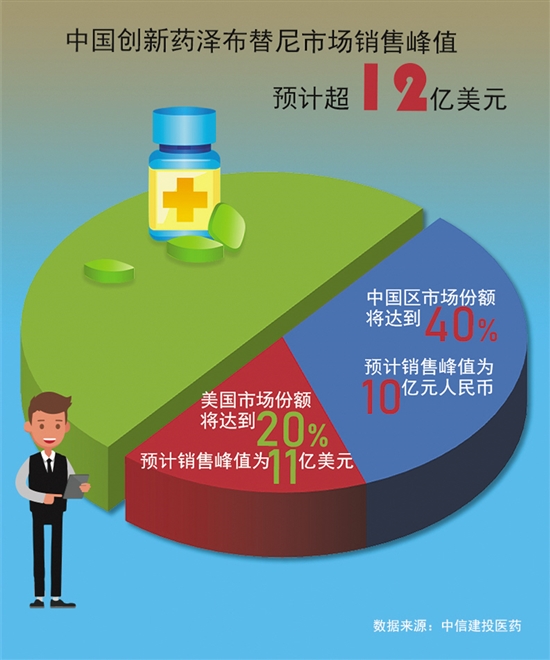

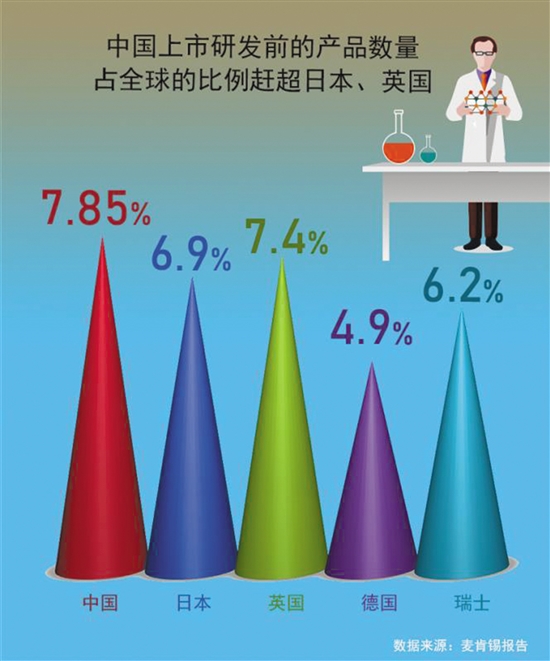

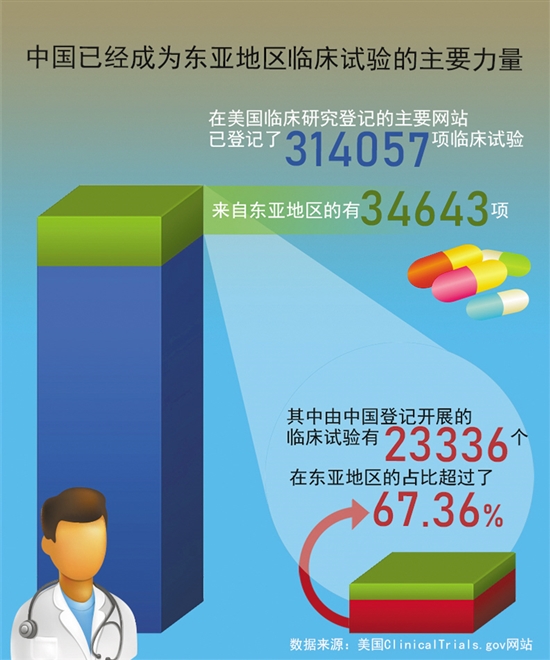

数据眼 羊城晚报记者 陈泽云 中国创新药不再“只出不进”,11月15日,百济神州宣布,其自主研发的BTK抑制剂泽布替尼通过美国食品药品监督管理局(FDA)批准,成为第一款完全由中国企业自主研发并在美国获准上市的抗癌新药。 泽布替尼的成功出海,是中国本土药企从“引进来”到“走出去”的缩影。羊城晚报记者梳理发现,目前已有9个国产1类新药处于全球Ⅲ期临床阶段,预计在不久的将来,还将有更多创新药在海外上市。麦肯锡报告显示,中国对全球医药研发的贡献率于2018年上升至4%-8%,成功跨入第二梯队,成为全球医药研发版图上的新力量。 9个在研新药有望走向全球 此次百济神州的泽布替尼历时7年终于在美获批上市,成为继强生/艾伯维的伊布替尼、阿斯利康的阿可替尼之后,在美国上市的第三个BTK抑制剂,也是中国第一个获FDA认可的“创新药”,用于治疗既往接受过至少一项疗法的套细胞淋巴瘤(MCL)患者。泽布替尼的获批,代表着在BTK抑制剂领域,国产创新药在全球竞技中取得领先优势。中信建投证券预计,泽布替尼中国区市场份额将达到 40%,美国份额将达到20%,预计销售峰值分别为10亿元人民币和11亿美元,合计超过12亿美元。 值得注意的是,泽布替尼仍在紧锣密鼓推进其他适应症的全球临床试验。截至目前,该药在全球启动的临床试验累计超过20项,临床试验覆盖的国家超过20个。 事实上,中国创新药谋定出海,不仅仅是泽布替尼。目前,包括恒瑞医药卡瑞利株单抗、康弘药业康柏西普等在内的9个国产1类新药处于全球Ⅲ期临床阶段,共计41项临床试验,适应症主要是在抗肿瘤领域。这些在研新药都是国产新药的典型代表,均有望在美国提交上市申请或者完成临床试验,推动国内创新药从国内走向全球。 本土创新药频频卖出高额转让费 羊城晚报记者梳理发现,中国创新药的崛起,还体现在国外生物医药公司引进中国药企自主研发创新药海外权益的案例越来越多,交易金额也越来越大。 早在2013年,百济神州就将旗下小分子在研药物全球市场开发和销售权许可给默克,价格高达2.33亿美元。2015年后,本土创新药海外授权越来越频繁。除百济神州外,还有信达生物将三个单抗药物转让给礼来,正大天晴将抗乙肝病毒药物中国大陆外的国际开发许可权转让给强生等。此外,如恒瑞、和记黄埔、再鼎等在海外的临床试验持续推进。 2018年以来,恒瑞医药创新药海外权益许可的消息接连传来。当年1月4日,其宣布将JAK1抑制剂SHR-0302局部外用制剂在美国、欧盟和日本用于皮肤病治疗的独家临床开发、注册和市场销售的权利独家授权给美国Arcutis,交易总额为2.225亿美元。1月8日,其又与TG Therapeutics达成全球独家许可协议,将BTK抑制剂SHR-1459(TG-1701)在日本以及亚洲以外其他全部国家和地区的开发权利,交易总额为3.5亿美元。 中国对全球医药研发贡献率上升 记者注意到,全球临床开发策略已成众多本土药企的选择,百济神州目前有多个国际多中心临床试验在开展,未来能直接使用国际多中心临床试验数据进行国内和海外的注册申报,将会大幅加快药品上市进程。 麦肯锡报告显示,中国对全球医药研发的贡献率于2018年上升至4%-8%,已跨入第二梯队。根据报告,判断一个国家在医药研发领域的创新贡献,最值得参考的只有两个指标:一是上市研发前的产品数量占全球的比例,即所谓的pipeline;二是上市后的新药数量占全球的比例。 其中,第一梯队一直是美国,为全球医药研发做出的贡献率在50%左右。第二梯队和第三梯队则分别是贡献率在5%-12%和1%-5%的国家。 2016年之前的中国处在第三梯队,在pipeline方面的贡献率为4.1%,新药上市方面的贡献率则为2.5%;而到2018年,这两个数字已分别跃升至7.8%和4.6%。 这意味着,尽管与美国还有差距,但中国的医药研发已在一定程度上追赶上了日本与德国。以pipeline为例,2018年,日本的贡献率占比为6.9%,英国为7.4%,德国为4.9%,瑞士为6.2%,均小于中国的7.8%。 美国临床研究登记的主要网站Clinical Trials.gov显示,截至2019年8月19日,已登记全球209个国家的314057项临床试验。从地区来看,北美、欧洲、东亚、中东及南美是全球临床试验的主要发生地,合计数量超过了全球临床试验总数的90.7%。其中,中国已成东亚地区临床试验的主要力量。由中国大陆、香港和台湾登记开展的临床试验有23336个,在东亚地区的占比超过了67.36%。 有望孕育本土创新大药企 百济神州创始人王晓东博士在接受羊城晚报等媒体采访时表示:“创新药的春天到来了,以往治疗癌症的药都依靠进口,现在中国制造的新药不仅能减少对进口的依赖性,也能惠及世界各个领域。” 国泰君安研报指出,全球创新底层技术变革,迎来巨大发展机遇。中国创新药逐步与国际接轨,研发注册全球化时代到来。“中国式”创新背靠无与伦比的庞大市场以及亟待释放的“知识红利”,有望孕育出立足本土面向全球的创新大药企。 作为中国先进制造业的组成部分,“中国式”医药创新有望遵循1.0模仿、2.0跟随、3.0赶超的升级路径创新出海。