|

|

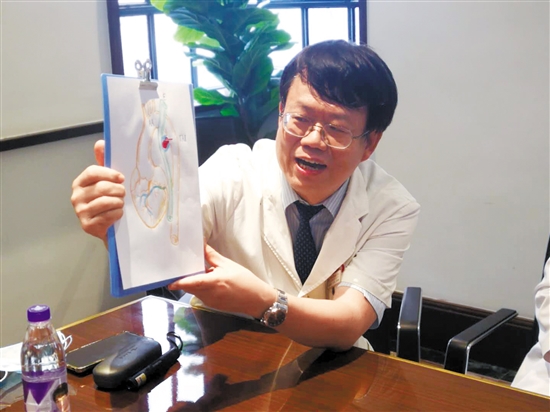

“致命鱼刺”约3厘米长 |

|

|

杨有优手绘了一张“缉凶图”,精确标注出鱼刺的大小、形态、位置 |

羊城晚报记者 陈辉 通讯员 彭福祥 梁嘉韵 41岁佛山市民梁先生边喝酒边吃鱼,误吞了一根约3厘米长的鱼刺。没想到,这根细细的鱼刺穿透了食道、纵膈,“游走”到了他的大动脉——胸降主动脉,引起了感染、形成假性动脉瘤……不做手术必死无疑,做手术命悬一线!中山大学附属第一医院的医学专家决定冒险一搏:十多个学科团队数十名医务人员分批进入手术室,无缝接力,五个复杂手术一气呵成,找到可恶的元凶鱼刺、置换人工血管、清除了感染灶、拆除了炸弹“假性动脉瘤”、堵住食道破裂口……最终,梁先生死里逃生,近日将出院。 × 吃馒头 × 吞饭 × 喝醋 √ 喉咙里扎入鱼刺后,可以张开喉咙,用手电照着,看能否看到鱼刺,如果能看到,就用长镊子把鱼刺夹出来,如果看不到,就要及时到医院就医,晚上可以看急诊,白天可到耳鼻喉科或消化内科就医,医生会借助专业的工具将鱼刺取出。 鱼刺惹祸 ——穿透食道后造成两处“致命伤” 今年3月30日,梁先生一家人在家吃晚饭,晚餐中有鲫鱼,梁先生还喝了点酒。可能因为饮酒后神经反射的迟滞,使得当时梁先生误吞了鱼刺却没有感到明显不适。有医生事后分析,如果他当时第一时间就医,鱼刺不会扎得这么深,也不会引起感染。 没想到,这一耽搁就是十多天。这期间,梁先生在吃饭时会感到隐隐的不舒服,以为是胃病也没太在意,直到吃饭时有“顶住”的感觉,才匆匆就医。当地医院在CT检查中发现了这根鱼刺,直到这一刻,梁先生才知道自己曾误吞过鱼刺。 可是此时,这个鱼刺在食道的不停蠕动下,已经越扎越深,穿透食道以及紧邻食道的纵膈,径直扎入人体最粗的大动脉——胸降主动脉。这根鱼刺对梁先生已经造成两处“致命伤”。一处是在食道内已经形成了“瘘”,瘘口处已有感染,食道分泌物也会从瘘口进入胸腔引起更为严重的感染;另一处是在胸降主动脉形成了假性的主动脉瘤,这个瘤的瘤壁非常脆弱,可以说是“吹弹可破”,一旦破裂,梁先生就可能在一瞬间因大出血而休克死亡。 冒险一搏 ——“最强天团”追缉小鱼刺 梁先生在当地辗转几家医院,但没有医院敢收治。“医院不敢收治是可以理解的,梁先生的这种情况可以说是凶险异常。国内某大型三甲医院统计的该类型手术共23例,仅3例存活。”中山大学附属第一医院(以下简称“中山一院”)心外科主任吴钟凯教授在同学群里看到梁先生这个病例,决定把他冒险“捡”回来。 梁先生一到中山一院就被收治到心胸外科的ICU“特别保护”了起来。ICU的唐白云教授介绍,一般人血压高压都在100以上,但假性动脉瘤随时可能“爆雷”,因此要借助医学手段把梁先生的血压控制在90多。 影像科的专家们对梁先生进行了细致的影像学检查,影像学的结果显示:鱼刺在第6胸椎的位置穿透食道,水平刺入胸降主动脉,假性动脉瘤大小约4×5厘米,鱼刺长约3厘米,一半在主动脉内,一半在假性动脉瘤内。影像科的杨有优教授用其扎实的美术功底,手绘了一张“缉凶图”——精确标注出鱼刺在解剖结构中的大小、形态、位置。这为整个治疗方案的制订打下了坚实的基础。 手术能不能做?该如何做?吴钟凯教授召集医院的“最强大脑”MDT团队——心脏外科陈光献教授、梁孟亚教授;心胸外科ICU唐白云教授、杨嵩医生;胸外科顾勇教授;麻醉科陈宇教授、熊玮医生;体外循环科荣健主任;内镜中心崔毅主任;影像科杨有优教授;手术室龚凤球护长;服务管理科黄红中科长……他们均是各领域中经验丰富的顶级专家,围绕梁先生的手术方案、手术期治疗和术后康复方案等进行了轮番的头脑风暴。 不知情的人看到这样的“顶配”治疗团队,还以为梁先生是个超级VIP。其实他就是普通的务工人员,与所有医生都非亲非故。“我当时是考虑他还这么年轻,做手术虽然九死一生,但仍有一线希望。”吴钟凯说,这就是让他愿意冒险一搏的原因。让他特别感动的是,他的决定得到了同事们的一致支持,大家愿意一同分担风险、勇往直前。 然而,就在治疗方案的讨论制定过程中,梁先生出现了两次呕血伴失血性休克,血压一度降到45/26mmHg,经过紧急抢救后,其病情才稳定下来。 无缝配合 ——手术台上临时改用B计划 手术选在了4月18日,“最强大脑”团队制订了两套作战方案。先按照方案A进行。 一般的手术会配备一到两名麻醉师,由于梁先生的情况非常凶险,顶配了5名麻醉师。一般手术前进行10分钟的麻醉准备即可,这个手术准备了2个小时,麻醉师们把所有可能出现的情况都考虑了,并制定了应对预案,平时不常用的监测手段全部上阵。 手术前还要先建立体外循环。体外循环科主任荣健介绍,手术过程中,心脏是不停跳的,心脏要供应上半身和脑部的血供,体外循环则要提供腹部和下半身的血供。这就要求体外循环和心脏的工作匹配恰到好处,才能既保证手术的顺利进行,又维持患者的生命体征,且不会让任何脏器因缺血缺氧受损。 一切准备就绪。吴钟凯带领的心外科团队先“上阵”,找到了肇事元凶——细细的鱼刺在无影灯下几乎呈透明状。医生们把假性动脉瘤进行了“拆弹”处理,并把被鱼刺扎破受损的动脉切下,置换为人工动脉。 此时,顾勇带领的胸外科团队时刻准备着接手。按照A计划,在吴钟凯解决了血管问题后,顾勇再解决消化道问题,将把穿透、感染了的食道部分切除,然后进行食道造瘘、胃造瘘。 不过,吴钟凯“拆弹”后发现食道裂口不算大,感染灶又基本能完全清除干净,他和顾勇、内镜中心崔毅商量后觉得改用方案B。 各科室立马连轴转动,鼎力支持,10分钟内把胃镜机器搬至手术室,进行胃镜下评估。术中共同会诊后决定,后续手术方式更改为“内镜下食道支架置入+感染灶大网膜移植覆盖+术后病灶持续冲洗”。用这种方法可以帮助感染的食道愈合,不需要切除食道,也不需要进行后续手术,患者以后的生活质量和普通人是一样的。 崔毅介绍,由于患者是躺下手术的状态,医生进行内镜下食道支架置入时,要迁就患者的体位,所以,医生几乎是半跪着完成操作的。 据介绍,专家们巧妙利用精湛技术,无缝接力、一气呵成,顺利完成了五个复杂手术,避免了分期手术带来的麻烦,极大提高了患者的生存质量。 死里逃生 ——鱼刺扎入动脉死亡率达85% 术后,经过心胸外科ICU团队的不懈努力,患者顺利脱离了呼吸机,复查CT结果显示没有食道瘘,纵膈也无明显感染。目前,患者梁先生已转入心脏外科二区病房,近日即将康复出院,他说:“衷心感谢中山一院的多学科医护团队,给了我第二次生命。” 不过,为了这根小小的鱼刺,梁先生付出了50多万元、住院一个多月的代价。梁先生的妻子说,丈夫能够康复已经非常幸运了。 国内近年来关于误吞鱼刺引发需要手术的案例屡屡见诸报端。例如,浙江一位62岁女性误吞鱼刺后持续感到喉咙痛,忍了5天才就医。医生发现她的食道已经穿孔,鱼刺周围全是脓,整个左侧甲状腺已处于严重感染状态,就连喉返神经也被包裹在了脓腔里。最后她的左侧甲状腺不得不摘除;重庆一位大爷吃鱼时不小心卡了鱼刺,当时没太在意。可在接下来的几天里,他总是隐隐觉得胸部疼痛,而且日益严重,才去就医。CT检查显示异物已刺穿食管壁,损伤了肺,只能实施开胸手术。 湖南湘雅医院曾进行过相关数据统计,有23个因误吞鱼刺引起的相似病例,20例死亡,仅3例存活,手术死亡率高达85%。 崔毅提醒市民,如果误吞了鱼刺,要尽快就医。