|

|

郭沫若(资料图片) |

|

|

原国立广东大学钟楼 羊城晚报记者 孙磊 摄 |

|

|

1926年春郭沫若与创造社同人在广州合影,左起:王独清、郭沫若、郁达夫、成仿吾 广州市文联供图 |

|

|

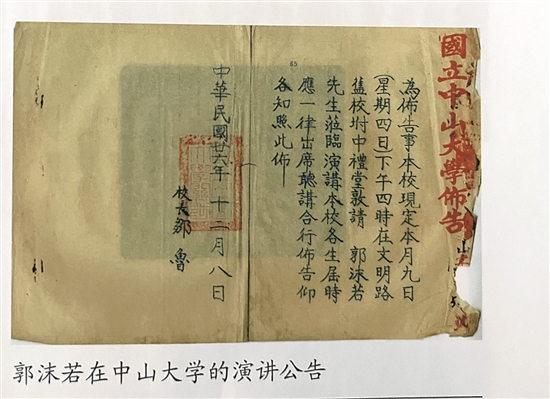

郭沫若在中山大学的演讲公告 (资料图片) |

羊城晚报记者 孙磊 20世纪20年代的广州是革命浪潮激荡的中心。 1923年,中共中央机关从上海迁来广州,同年6月,中国共产党在广州召开了具有重大历史意义的第三次全国代表大会,开启了中国共产党建立革命统一战线的先河。之后,轰轰烈烈的大革命从广州启幕。 在时代大舞台上,诸多文化名人纷纷南下,书写了岭南文艺新的篇章。郭沫若,这位在中国文坛上驰骋了60多年的文化巨人,一生中多次居停广东,与广州这座南国名城结下了深深的不解之缘。 特别是他1926年3月南下广州,执教于广东大学(即今中山大学前身)的经历,成为其文学思想转变的关键一环;在广州“投笔从戎”的郭沫若,也开启了近现代中国文学青年投身革命的经典范式。 执教广东大学 绿树掩映之下,位于广州文明路上的广东省立中山图书馆院内,一座鹅黄色的钟楼显得格外醒目。这栋民国建筑已有百年历史。1924年,孙中山先生在这里创立国立广东大学。1927年,鲁迅先生曾于此任教和居住,所以此处今天被辟为“鲁迅纪念馆”。但实际上,郭沫若比他还早来一年。 1926年,郭沫若应邀到广东大学任文科学长,与他一同前来的还有郁达夫和王独清。 彼时的郭沫若,已发表第一部真正具有现代意义的新诗集《女神》,这部诗集的问世为中国新诗开辟了一个崭新的时代,也令他一举成为冉冉升起的文学明星。 到了广东大学,郭沫若一上任文科学长就推出“文科整顿计划”:学生可自由选课,推行文科革新。虽然这一计划遭到了部分教师的反对,不过在广大青年学生和左派团体的支持下,郭沫若成功留任并推进革新计划。 此外,郭沫若还积极参与广东大学改名中山大学的筹备委员会,并受筹委会之托,订定中山大学校歌。1926年4月27日,《广州民国日报》刊登由郭沫若填写的中山大学校歌歌词:“中原之中中山大,扶植桃李满天下,博审慎明还笃行,倡导三民主义济民生,此乃吾校之光荣,此乃吾校之光荣。”郭沫若订定的校歌,既是中大“第一代”校歌,也是中大“第一首”校歌,有着不凡的历史意义。 郭沫若赴广东大学任教其实是一种双向选择。1926年4月,郭沫若在广东大学宿舍里写下《我来广东的志望》。文章说:“总之我们要改造中国的局面,非国民革命的策源地广东不能担当;我们要革新中国的文化,也非在国民革命的空气中所酝酿的珠江文化不能为力。” 在当时的郭沫若看来,广州是“我们希望所寄系着的唯一的地方”,是从事革命、改造中国乃至改造世界的光明之地。 参与革命实践 作为大革命的策源地,广州在上个世纪20年代,曾吸引了诸多伟人巨匠南下,其中包括毛泽东、周恩来、鲁迅、茅盾、巴金等。在这股浪潮中,来到广州的郭沫若也“投笔从戎”参加革命。 郭沫若曾提到他在广州的这一段心路历程:“在未到广东以前,我虽然也在干着别的事情,但自己的生活和意识是以创造社为中心的。到了广东以后,这种情形便逐渐改变了。” 郭沫若在广州的革命活动中,接触了不少中共领导人和工农干部,对共产党有了更深刻的认识,这些具体的革命实践无疑对郭沫若思想的进一步转变起到了重大的推动作用。 1926年3月23日,他在广州林伯渠家中与毛泽东第一次见面。郭沫若在《创造十年续篇》中对此有详尽的记载:“到了祖涵(林伯渠原名林祖涵)家时,他却不在,在他的书房里却遇着了毛泽东。……人字形的短发分排在两鬓,目光谦抑而潜沉,脸皮嫩黄而细致,说话的声音低而娓婉。” 郭沫若来广州时正值第一次国共合作时期,1926年7月9日,十万国民革命军挥师北伐,郭沫若即在广州投笔从戎参加了北伐。他的这一选择,舍去了每月薪俸三百六十元的文科学长职位,也舍弃了文人式清高安逸的日子,真正主动地投身革命。 正是在广州的四个多月里,郭沫若从一个做着“文学革命”之梦的先进知识分子,变为了一个“投笔从戎”的革命战士。 今日走进广东省立中山图书馆,依旧可以看到当年国民革命军誓师北伐之地——革命广场旧址,1986年,该旧址被列为全国重点文物保护单位。 组建文学阵地 早在郭沫若南下之前,创造社的骨干成员成仿吾已在广东大学任教。1926年3月,随着郭沫若、郁达夫的到来,创造社的中心人物齐聚广州,在文学青年中引起了热烈的反响。 周灵均和张曼华记录了郭沫若等创造社同人在广州备受欢迎的盛况:“许多爱好文艺而又敬慕那几位的青年创作家,都争前恐后地盼望着一见他们文人的面影……那种融洽的景象,实是一片和淑的天幕,顿使一个枯亢的南国,变成了大有趣味的乐园。” 华南师范大学文学院教授咸立强指出,这种描述虽然带有夸饰的成分,但是郭沫若等人的到来,确实为广东文坛带来了一股生机与活力,而最初的成果就是创造社出版部广州分部的组建。 1926年4月12日,创造社出版部广州分部正式成立,4月16日出版的《创造月刊》刊登《创造社出版部广州分部成立启事》:“本分部已经组织就绪,营业地址已择定广州昌兴新街四十二号。”至此,广州成为创造社发展历史进程中最重要的活动基地之一,创造社同人们的广州体验为创造社这个知识分子群体开启了新的发展路径。 创造社出版部广州分部刚成立时,各种书籍尚未完备,书架上只放有两百本的《洪水》及《创造月刊》,但也十分受读者欢迎。据周灵均和张曼华的记载,广州分部条件虽然简陋,但是由于受到青年读者的喜爱,营业状况非常之好,自开办以来,“平均每日都有七八百元的收入。” 如今,穿过热闹繁华的北京路,循着小巷还可找到昌兴街上一栋刻有“42号”的住宅楼,一扇红色的老旧木门紧闭,打开后见一条陡狭的阶梯,二楼铁门紧锁。这里已难找到当年那个朝气蓬勃的文学社团留下的痕迹,但这条短小而安静的百年老街,确曾是一代文学青年追求进步、大放光彩的地方。 引领左翼潮流 作为中国左翼文艺的倡导者和实践者,郭沫若的到来,无疑促进了左翼文学在广州的普及和深化。四川大学文学与新闻学院副教授周文认为,以郭沫若为代表的创造社核心成员集体南下是革命与文学“由暧昧真正走向联姻”的标志性事件。 郭沫若在广东大学进行教务改革后,该校在一段时间内成为左翼文化在广东的重要支点。同时,创造社出版部广州分部的建立,相关书籍的销售以及郭沫若带有进步色彩话剧《王昭君》等的上演,进一步推动了革命文学的发展和革命思想的传播。 北京航空航天大学人文社会科学学院教师石天强指出,在郭沫若南下期间,以他为代表的左翼文化群体在广州多个领域引领社会文化的潮流。 在1930年成立的“中国左翼作家联盟”(简称“左联”)中,广东作家是一支重要力量:“左联”成员约440人中,广东籍作家有60人左右;参加“左联”第一次筹备会议的11人中,广东籍占3人。活跃在“左联”中的广东作家有:欧阳山、冯乃超、洪灵菲、蒲风、冯铿、戴平万等。其中,欧阳山、蒲风皆同郭沫若有文学活动的来往。