|

|

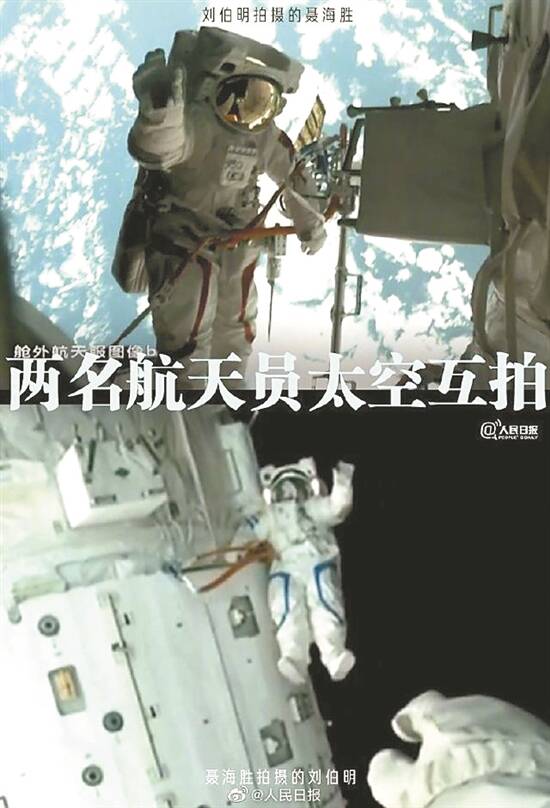

我国两名航天员在太空中互拍(资料图片) |

|

|

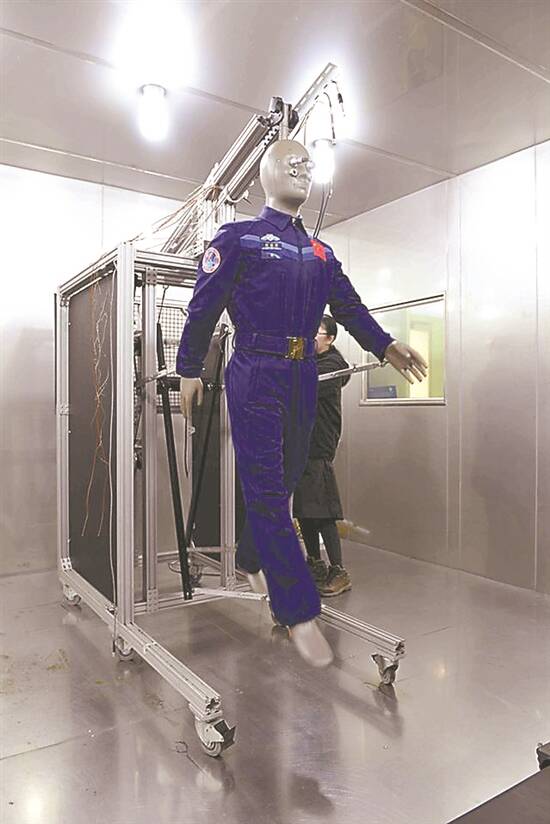

杨利伟当年穿的是第一代航天服(资料图片) |

|

|

图中左为舱外航天服,右为舱内航天服(资料图片) |

|

|

我国航天员有一双舒适的“居家鞋”,在保证功能性的基础上,鞋底的镂空设计据说源于“九天揽月”的篆书汉字 |

|

|

第三代航天员常服是帅气的蓝色(资料图片) |

□克莉斯汀 “神舟十二号”上的两名航天员8月20日顺利完成第二次出舱任务。两位航天员挂着橙色安全绳在太空中互拍的照片成为令人难忘的经典画面。 你或许在科学馆看过真正的航天服,但你可能并不清楚这样一套航天服内藏什么乾坤。 告诉你,现在我国的航天员身穿的第三代航天服已是利用最新科技设计制造而成,它能防水、防火、防气体、防辐射,还能耐超高、低温,一套制作费就高达3000多万元人民币。 舱外活动很危险,航天服是首要保障 8月20日上午,“神舟十二号”上的航天员要完成的任务有三项:安装舱外的热控扩展泵组、抬升舱外全景摄像机d以及组装舱外工具箱。当聂海胜、刘伯明成功出舱执行任务时,摄像机拍下了他们的身影,而他们在地面指挥的要求下,也用自己配备的摄像头进行互拍,给地面上“看热闹”的我们留下深刻印象。画面中的刘伯明几乎是“挂”在空间站外,聂海胜看上去则像“站在机械臂上”,他们身后的背景正是蔚蓝色的地球。 事实上,航天员出舱执行任务是相当危险的一件事。不仅仅因为太空环境的恶劣,可能面临巨大温差、太空射线的高辐射伤害等问题,还因为失重、真空环境等原因,航天员每做出一个动作都有可能出现意外。 犹记1965年第一个在太空出舱活动的苏联人列昂诺夫,由于错误地估计了舱外的真空环境,他身上的航天服一度膨胀,在返回时甚至无法进入气闸室。当时这种情况持续了20多分钟,最后列昂诺夫不得不手动降低航天服内的气压到一个比较危险的水平,才勉强入舱。这次事件后来被改编成为电影《天际行者》的一个经典片段。 想要进行出舱活动,必须要穿着“舱外航天服”,而一套设计精密的航天服,对出舱的航天员来说,的确是应对无比复杂的太空环境的最重要保障。 两类航天服,舱内舱外各不同 航天服主要分舱内航天服和舱外航天服两类。我国在“天宫一号”与“天宫二号”主导的载人航天时代,航天员就共有5套航天服。其中包括一套舱外航天服与4套舱内航天服。 舱内航天服也称应急航天服,是航天员在飞船舱内所穿的航天服。舱内航天服一般由航天头盔、压力服、通风和供氧软管、可脱戴的手套、靴子及一些附件组成。压力服是航天服的主体,一般为边体式,具有很好的气密性,能够在充气加压时保持拟人形态。 我国航天员的4套舱内航天服中,有三种舱内航天服都是类似工装的工作服,有一种则是类似舱外航天服,会配许多装备,比如信号器、求生工具、药品、通讯工具等。这种舱内航天服可以防止航天器/航天飞机等在发射或降落出现问题时,或在舱内出现泄露或遭到破坏的紧急情况下使用,具有一定的生命保护功能。比如在航天器出现失氧失压等状态时,所穿的航天服要能实现自动充氧充压,以保障航天员的生命安全。但相对与舱外航天服来说,这套舱内航天服体积和重量较小,功能也相对简单。 而舱外航天服是航天员执行太空出舱任务时穿着的设备。它有着类似空间站的各项生命维持和保障功能,就像是一台小型载人航天器。比如它具有防辐射、防高低温、供氧保暖、压力调整等作用。 我国航天员现在使用的舱外航天服重达130多公斤,包括头盔、面窗、背包、照明灯、电控台、气液组合插座、电脐带、2根可承力达1吨的安全系绳,里外共六层,可以承受外太空中200多摄氏度温差的考验,其制作费高达3000多万元人民币。 舱外航天服这六层分别包括最里层的特殊防静电处理过的棉布织成的舒适层,以及尿液收集装置;第二层是散热的液冷通风层,也是备份气密层;第三层是复合关节结构组成的可以加压的主气密层;第四层是涤纶面料的限制层,用于限制加压气密层向外膨胀;第五层是通过热反射来实现隔热的隔热层,可以应对舱外巨大的温差变化;最外面便是外防护层,由多种纤维复合织物制成,面料柔软,耐穿、耐磨、耐腐蚀,还能防辐射。 舱外航天服的金色头盔也相当值得关注。新一代头盔可以提供更广阔的视野。头盔内部装有摄像头、照明灯、报警指示灯和面窗。仅仅面窗就包含了四层结构:最外一层是滤光面窗,可以根据阳照区和阴影区来决定放下或打开,以调节入眼光线保证航天员可以在不同阶段均正常工作;中间一层是防护面窗,可以更换,主要起到防护作用;最内的两层是压力面窗,中间充氮气,可以起到隔热和防止结雾的作用。此外,头盔外壳还装有电控台、气液控制台、气液组合插座、应急供氧管、电脐带等。为了传输航天员的各项参数,头盔上还配备了无线和有线两种通信方式,并配备有显示屏,可以直接与地面通话。 美国一套舱外航天服穿了近40年? 目前国际上只有三个国家能完全独立掌握舱外航天服设计和研制技术。这三个国家分别是:中国、美国和俄罗斯。 世界上第一件被使用的航天服是苏联的sk-1航天服。1961年4月,航天员尤里·加加林穿着它进入太空。美国的第一件航天服也诞生于这一年,名为水星航天服,当年5月,美国第一位进入太空的航天员艾伦· 谢泼德就穿着它进入太空,它主要是由当时美国海军的高性能战斗机飞行员穿着的压力服加以改进制成的。 目前,俄罗斯仍在服役的航天服为“猎鹰”舱内航天服和“海鹰”舱外航天服。猎鹰舱内航天服于1973年推出,至今仍在使用。“海鹰”舱外航天服自1977年推出,经历过多次升级换代,最新的版本于2017年更新,目前在国际空间站中使用。 而美国目前服役的是ACES系列舱内航天服和EMU舱外航天服。这些航天服都是在上世纪八九十年代推出的,当年的单价在1500万美元以上,大致相当于今天的1.5亿美元。这批航天服生产时的设计寿命其实只有15年,但NASA一直没有更新,现在国际空间站上的美国航天员仍然在使用这一批航天服。据说当时NASA斥巨资制成了40套舱外航天服,现如今只剩下国际空间站上的4套可以用,不仅款式老旧,在舱外行走时也会非常笨拙,而且老化严重。有报道称,其头盔内部容易进水,导致宇航员在舱外活动时,时常会感到窒息而不得不匆忙返回空间站。这当然是存在安全隐患的。据说NASA还在研发新一代航天服,只是仍处于测试阶段,希望能在2024年他们的月球登陆计划以及未来的月球空间站上使用。 中国目前的航天服主要有神舟飞船舱内航天服和用于出舱活动的“飞天”舱外航天服两种。事实上,我国航天员的航天服已经过三次升级。2005年“神舟五号”发射时,杨利伟身着的是我国第一代舱内航天服,其中包括了通讯系统、压力温度湿度调节、供氧设备等。到“神舟六号”时升级过一次,增加了手腕佩戴压力表、压力手套等。今年6月升空的“神舟十二号”载人飞船上,三名航天员身穿的航天服又进行了一次新升级。新的航天服能够满足身高在1.6米-1.8米之间的人穿着;它采取拟人形态的半硬式密封结构,也就是躯干是硬式结构,而四肢是软式结构,整体采用“后背铰链门式穿脱结构”,可以调节适应每位航天员的体型,而且5分钟就能穿好……更重要的是,航天服内的90多个关键部件都是国产的。从表面上来看,第三代航天员常服上还增加了一个V字彩条,代表“胜利”。未来我国航天员还将进行多次出舱活动,舱外航天服也会不断改进技术,提升功能。 航天服为何有不同颜色? 你可能已经发现,在不同的照片里,我们可以看到不同颜色的航天服。有时是白色的,有时是蓝色的,有时是橙色的……不同的颜色难道有什么玄机吗? 其实并没有什么特别的玄机。 舱内航天服原则上可以使用任何颜色。例如俄罗斯的舱内航天服是白色的,而NASA的设计为橙色(俗称南瓜服或橙服、橘服),主要是出于方便救援的考虑。因为NASA航天员返回地球时降落地点都是在海上,橙色在海上比较容易被分辨。中俄的主要落点在内陆,暂时并没有海上搜寻救援的需求,所以不需要被设计成橙色。 而我国最新一代舱内航天服中的秋冬常服,主色采取的是航天传统的蓝色系,不同深浅蓝色系的组合设计,源于天际线和太空的色调元素。 但无论哪个国家,舱外航天服的主体颜色都是白色。这主要出于高反射率、低吸收率的考虑。 当航天员完全暴露在外太空环境时,航天服需要高度的反光,而反光效果最好的颜色就是白色。同时,白色反射阳光热度的能力最好,可以避免航天服内部过热。其次,由于舱外背景是黑色的,白色在太空中是最好的辨别色。所以,目前所有的舱外航天服都是偏白色的,基于同样的原因,一般的航天器大多也都选择浅色涂装或使用高反射率的贴膜覆盖。