|

|

|

|

|

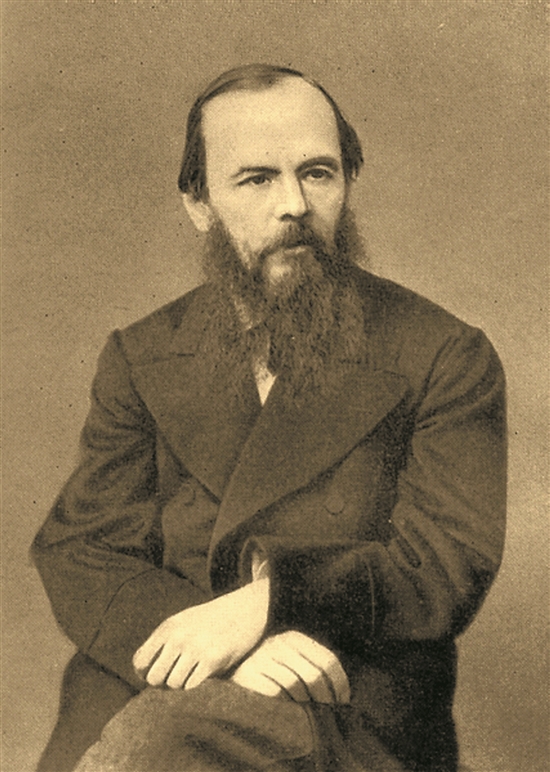

《罪与罚》俄文版插图 |

|

|

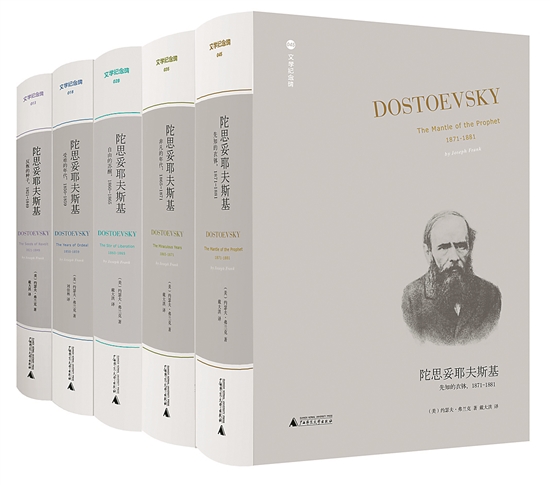

五卷本《陀思妥耶夫斯基传》 |

2021年11月11日,是俄罗斯作家陀思妥耶夫斯基(1821-1881)诞辰200周年的日子,人们隆重纪念这位比肩托尔斯泰的俄罗斯文学代表人物。 陀氏的一生坎坷而壮阔,他以《罪与罚》《白痴》《群魔》《卡拉马佐夫兄弟》等作品享誉世界。布罗茨基称他写出了人类能抵达的全部深度,鲁迅将他视为人类灵魂的伟大审问者。 从2014年起,广西师范大学出版社“文学纪念碑”丛书开始推出迄今为止最权威、深刻和厚重的陀翁传记:普林斯顿大学、斯坦福大学荣休教授约瑟夫·弗兰克的五卷本《陀思妥耶夫斯基》(以下简称“传记”)。现已出版前四卷,约180万字。 11月6日,出版社在上海建投书局举办活动,邀请这部宏大传记的译者戴大洪、刘佳林等专家聚谈。两位传记译者从阅读陀思妥耶夫斯基的作品与人生入手,知人论世,共同纪念这位伟大的文学家。 本版摘编他们的部分发言内容,以飨读者。 戴大洪:传记第一、三、四卷译者,翻译家 苦役营促使他转变 当时俄国的意识形态派别分截然对立的两派(中间当然也有灰色地带),两边一是斯拉夫派、一是西欧派,用咱们的话说就是一个是保守派,一个是进步派,进步派有激进的趋势。当时,他文学创作起步时由《穷人》发表奠定的一时辉煌已见衰微,但陀思妥耶夫斯基确实是个与众不同的作家,他没有固步自封,又写了第二部作品《双重人格》,继续探讨新的主题。 我认为《双重人格》在他作品中非常重要,虽然不够成功,但其中所进行的探索,在后面的《罪与罚》《群魔》《卡拉马佐夫兄弟》中都得到了发展。 与此同时,受空想社会主义思潮的影响,陀思妥耶夫斯基把更多的精力放在政治上。1849年他突然被捕了,因为参加彼得拉舍夫斯基小组的激进活动。被捕后流放服苦役,这是他人生道路上一个很重要的转折:他最初有一种文化和出身的傲慢,对俄国民众不了解、有疏离感,但苦役营的经历把这些都打破了。作家离开苦役营二十年后发表的《作家日记》里,提到农夫马列伊的故事,是促使他思想转变的一个线索。 陀思妥耶夫斯基9岁的时候,在父母的农庄散步,当时传言附近的树林里有狼出没。散步时,他听到有人喊“狼来了”,一下子吓得不知所措,跑向在旁边地里干活的一个农民马列伊,他父亲的农奴。马列伊赶紧安慰他,让他放心,最后还护送他回到家里。到苦役营后,直接接触到农民囚犯,他本来就反感那些人的无理性、野蛮、粗暴、愚昧,这时遭遇更是火上浇油。但忽然有一天,陀思妥耶夫斯基想到了马列伊的故事,才意识到这些人内心的善良以及根深蒂固、与生俱来的宗教情怀。他一下子透过野蛮、无知、粗暴的表象,看到了本质,这对他后三十年的思想转变起了非常大的作用。 坎坷中思想起伏 在苦役营,陀思妥耶夫斯基的思想已经在从西欧派往保守的斯拉夫派偏移,但他这种偏移还在过程中。回到彼得堡之后,他在哥哥帮助下办了《时代》杂志,提出了——我翻译成“乡土主义”——现在的学术界一般叫“根基主义”。但他并没有想和左派决裂,在办《时代》杂志的过程中,试图在左右之间寻找中间道路。这时候他对激进左派,对以车尔尼雪夫斯基、皮萨罗夫为代表的激进左派,虽然在观点上有质疑,但没有撕破脸,还在尽量维护。 然后陀思妥耶夫斯基去了欧洲,在伦敦看了世界博览会的水晶宫,第一次亲历欧洲文化。此前,他受以赫尔岑为代表的俄国进步思想、受西方启蒙运动的影响非常大,但这次到欧洲看到西方启蒙运动之后唯物主义的兴起,他认为西方文明衰落了,回来后写了《地下室手记》,还有之前的《冬天里记的夏天印象》,记述游历欧洲的一些观感,思想上已经开始出现大的飞跃。 陀思妥耶夫斯基哥哥的去世对他影响非常大。兄弟俩办的《时代》杂志非常成功,但后来因为主要撰稿人斯特拉霍夫写的一篇文章被举报,说内容与当时波兰人起义反抗俄罗斯统治有关,这导致了《时代》杂志被查封,令他的经济和事业都备受打击。后来,他又预支姨妈给的一份遗产、投入办了《时世》杂志,但哥哥突然去世,杂志在几期之后也难以为继,他要担负起还债、为兄长养家的担子,日渐困窘。 经历了丧妻、再婚、避走欧洲数年,陀思妥耶夫斯基再次回到俄罗斯后,地位改善了,他的创作与思想都走向了成熟。 曾与托尔斯泰失之交臂 陀思妥耶夫斯基曾和托尔斯泰失之交臂。哲学家索洛维约夫办了个系列讲座,他每期都去听。有一次他看到好朋友、文学批评家斯特拉霍夫也去了,但是表现得躲躲闪闪的,好像有什么事儿,讲座结束后,斯特拉霍夫就告诉他,托尔斯泰也来了,但千叮咛万嘱咐不能让别人知道,而且听完讲座已先走了。 陀思妥耶夫斯基非常惊讶和失望,他至少失去了一个亲眼仔细观察托尔斯泰的机会。“可您为什么不悄悄地告诉我谁跟您在一起?”他责备地问斯特拉霍夫,“那样我至少可以看他一眼!”陀思妥耶夫斯基一直想跟托尔斯泰有所接触。这套传记里多次提到,他的主观和潜意识中,都有跟托尔斯泰在文学上竞争的意识。 弗兰克的这部著作与其说是一部陀思妥耶夫斯基的传记,不如说是一部陀思妥耶夫斯基作品的传记,因为它没有编年史一般讲述陀思妥耶夫斯基的生平,而是无一遗漏地详细解读分析了陀思妥耶夫斯基的全部作品,包括他的所有长短篇小说和《作家日记》,甚至还有他写的文章。弗兰克写出了一部个人成长史、社会变迁史和文学创作史,通过关注陀思妥耶夫斯基的作品,他把这三方面的内容有机地融合在一起。 刘佳林:传记第二卷译者、上海交通大学人文学院教授 伟大的受难者形象 这部传记努力揭示的一个重要内容,就是陀思妥耶夫斯基作为一个伟大的受难者的作家形象。 他承受的第一重苦难,是在1849年因为参加彼得拉舍夫斯基小组被捕,经受了假死刑,之后流放十年;第二重苦难,是癫痫病的折磨;第三重苦难,是作家内心理性和信仰之间的矛盾,两者在他的意识中不断激烈的搏斗,让他经受磨练。 这里仅举一例,1849年遭受假死刑对他造成的影响。直接面对死亡而后死里逃生,对陀思妥耶夫斯基来说,是难得的经历,也影响了他的一生。1878到1879年的冬天,陀思妥耶夫斯基到诗人雅科夫·波隆斯基家做客,位置就在谢苗诺夫校场的边上,那就是陀思妥耶夫斯基遭受假死刑惩罚的地方。 波隆斯基把陀思妥耶夫斯基带到窗口,指着外面问他,是否认识这个地方。“认得!……认得!……当然认得!”陀思妥耶夫斯基把1849年受难的情形详细地讲了一遍,然后陷入了沉默。这时候波隆斯基安慰他说,好啦,一切都过去了!陀思妥耶夫斯基低声反问:“真的过去了吗?” 陀思妥耶夫斯基是1881年去世的,也就是说直到去世前三年,此事一直还在他心里。 破解了普希金的秘密 陀思妥耶夫斯基和俄国的历史、现实,文化、思想、精神、信仰之间,有一种宽广而亲密的联系。当把托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基两位作家放在一起论说时,人们喜欢用广度描述托尔斯泰,用深度描述陀思妥耶夫斯基,但我很赞同戴大洪老师的观点,实际上陀思妥耶夫斯基有他的广度,这种广度可能在某些方面连托尔斯泰也不及。 传记第五卷中提到,1880年5月下旬到6月初,陀思妥耶夫斯基去莫斯科参加普希金纪念碑的揭幕仪式,屠格涅夫先发表演讲,他第二天再讲,暗暗有个竞争。陀思妥耶夫斯基充分地阐发了自己所理解的普希金的意义: 第一,即使是在普希金创作的第一个阶段,一般文学史家认为他还在模仿西方,但普希金已经表现出他的俄罗斯气质。陀思妥耶夫斯基阐释了普希金的作品《茨冈》中的阿乐哥,他认为这是俄罗斯大地上一个不幸的漂泊者的形象,彼得大帝改革之后这种形象就在俄国出现了。普希金准确地把握住了这个形象,后来又在《叶甫盖尼·奥涅金》当中,通过奥涅金进一步塑造刻画,从而成为俄国文学中经典的“多余的人”的形象。 第二重理解是,普希金在《叶甫盖尼·奥涅金》中塑造的俄罗斯女性形象——达吉雅娜。很多人不理解达吉雅娜为何要拒绝奥涅金、而忠诚于那个年老的将军。在陀思妥耶夫斯基看来,达吉雅娜是普希金笔下的俄罗斯灵魂;她对奥涅金的拒绝,对婚姻的忠诚,源自俄罗斯精神。陀思妥耶夫斯基认为,一个人不能把自己的幸福建立在他人的不幸基础上,哪怕那个人是一个年老的将军。“幸福不仅仅是享受爱情,幸福还是最高的精神和谐。”他在这里对普希金与俄罗斯精神进行了准确的关联。 通过这些阐释可以看出,陀思妥耶夫斯基对普希金有着深刻的理解,并且他揭示出普希金作为伟大的诗人,在整个俄国文学、文化历史上的先知地位。他在莫斯科的演讲引起了轰动,当时听众们纷纷上前拥抱,说他破解了普希金的秘密。 屠格涅夫也想破解,很多作家、评论家都在试图理解普希金,但为什么唯独是陀思妥耶夫斯基取得了成功?正因为他有这样的广度,他把自己的创作跟整个俄国社会文化史结合起来,因此才能做到。 (素材、图片经受访者审阅,由广西师范大学出版社提供。版面内容经编辑整理而成)