|

|

李兰妮(广东省作协副主席、深圳市作协主席) |

|

|

|

|

|

中国第一家精神病院——广州市惠爱医院。嘉约翰摄于1900年 受访者供图 |

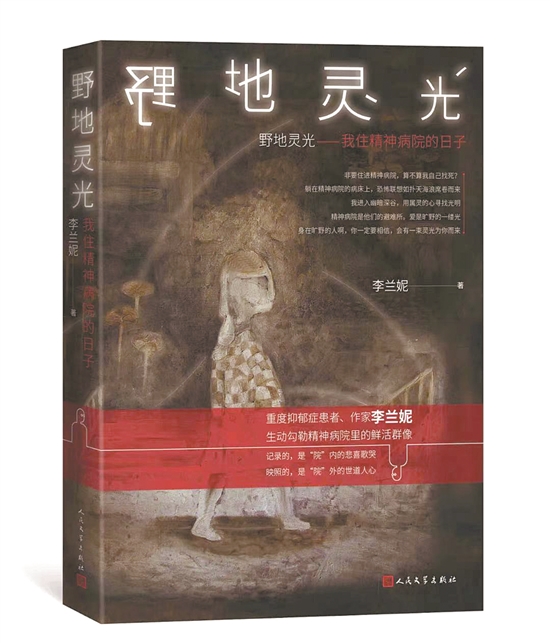

文/羊城晚报记者 孙磊 实习生 梁善茵 8月21日,2022年南国书香节期间,李兰妮在广州四阅新华书店(琶洲店)举办了《野地灵光——我住精神病院的日子》分享会。 8月22日,《野地灵光》从338部(篇)参评报告文学中脱颖而出,成为第八届鲁迅文学奖报告文学奖10部提名作品之一。去年11月,该书曾获评2021年深圳读书月“年度十大好书”。 动笔契机: 决心自救并救人 在身患重度抑郁症的十余年间,李兰妮时常“造访”各医院精神科,她的创作观也随着对这种疾病的认知而改变。一次,她偶然翻阅资料时,发现广州惠爱医院是我国第一家精神病专科医院。一个萌生已久的“大胆”念头从潜意识的冰山下浮出脑海——去精神病院观察其他精神病人的生活日常,揭开这个沉默而边缘的群体的忧欢苦乐。 2008年,李兰妮出版过《旷野无人——一个抑郁症患者的精神档案》,该书记录了她患抑郁症期间写下的82篇认知日记,诉说与疾病作斗争的生活片段,并从生理、心理、社会和文化等角度反观自我。2013年,她又一著作《我因思爱成病——狗医生周乐乐和病人李兰妮》面世,书中讲述了“狗医生周乐乐”陪伴自身的温情点滴,探讨当代国人的精神疾患和生命困境。 比起上述两部作品,李兰妮更迫切地需求一个答案:怎么样才能给精神患者带来希望?怎么样才能帮助他们从黑暗中走出来?源于救人和自救的决心和勇气,李兰妮深入第一现场,先后在两家精神病院进行零距离创作,这便是《野地灵光》的雏形。 “我深入幽暗深谷,用属灵的心寻找光明。爱是旷野的一缕光,身在旷野的人啊,你一定要相信,会有一束灵光为你而来。”以笔为炬,造字为影,李兰妮希望透过纸页为精神病人传递一道照亮道路的光。 自我疗愈: 呈现边缘世界 《野地灵光》记录了李兰妮住院治疗的过程以及对精神病院的内部观察,呈现出精神病人真实的苦痛和生活状态。 作者以在广州惠爱医院和北京大学第六医院的住院经历为主脉络,分为上下两篇。每一章节的末尾附有医学选摘和历史闪回,前者基于医学角度,分点介绍精神疾病相关的医学术语和卫生组织;后者则站在历史角度,梳理了世界精神医学史以及中国精神病院百余年历史的重要节点。 文学对李兰妮而言,是一种自我疗愈。“我写这本书,实际上是在书写灵魂之痛,描绘生命的尊严和灵魂的高贵。我希望它能够超越文学本身的价值,完成启蒙精神健康的使命。”从第一次入院到新作第三稿定稿,李兰妮历时近两年,完成了自我剖白。 文学评论家、出版人潘凯雄曾评论该书:“对精神病院这样一个题材,成书的社会价值远远大于文学价值。如果我们有一个好的文化环境,有好的著作传递对这个病的合理认知,一些不必要的悲剧会少很多。这是这本书的最大价值。” 在中山大学教授林岗看来,无论是李兰妮还是《野地灵光》都非常了不起:“作为作家,她用文学的笔法梳理了中国近代以来精神病的脉络,把一个相对边缘的世界呈现出来;作为抑郁症患者,她一次次重返会给自身带来痛苦的现场,用牺牲自我的精神去深入生活,这是一个作家的勇气所在。” 访谈 关注生命和人的本质存在 羊城晚报:进行这个特殊题材的创作,是出于什么初衷? 李兰妮:首先我自己有精神疾患,我深知这个群体的边缘和孤独。2008年,我出版了《旷野无人——一个抑郁症患者的精神档案》,这本书后来翻译成法文版,巴黎友丰书店的创办人潘立辉先生告诉我,外国读者对这个话题很感兴趣,于是我更坚定了对精神病人困境的书写。 随着相关文献资料的收集,我被很多惊人数字所震撼。国家卫健委疾病预防控制局2018年公布数据显示,截至2017年底,我国精神障碍患者超过2.4亿人,总患病率高达17.5%;严重精神障碍患者超过1600万人。这说明精神疾患不只是一种单纯的疾病,而是当下突出的全球性公共卫生问题。 在2013年前后,我参加了很多公益活动,为不同群体预防抑郁症做公益演讲。可是,很快我就意识到,要帮助他们走出来就必须深入到精神病患者的环境中,才能了解他们的生存困境和真实需求。这是我作为作家的使命,也是文学的使命和诉求,即关注生命和人的本质存在。 羊城晚报:写这本书的时候,您直接住进医院去体验,这样深入生活对您的创作来说有何意义? 李兰妮:2014年,我到北京参加了中国作协全委会,会议强调,写作要深入生活,社会在发展,文明在进步,每位作家都应该有深入研究的课题。而我的关注点,就是“精神疾病+文学”领域。 这个领域是一片很神秘、很幽暗的深海,等待着人类去探索。我像一个没有学会游泳的人,穿戴着一身简陋的潜水设备,每一次刚刚没入海面,一种昏厥感和窒息感就会朝我涌来,几乎令我无法细看、无法表达。然而,我必须自救,然后才能去救别人,不管前面有多危险,我先去探一探路。所以我觉得,之前光是写在医院里头所说到的、看到的还不行,这还停留在一般层面上;我要住进精神病院,作为真正的病人去体察他们的生活。 在开始住院前,我做了五个多月的资料收集工作,也做好了充足的心理准备,清楚地知道要记录什么。可能是出于作家的本能,也可能是身为精神病患者的敏感,我有某种预测能力在深入调查的过程中发挥了作用。 化苦痛为力量,改为第一人称写作 羊城晚报:您在书写这本书时遇到最大的挑战是什么?又是如何克服的? 李兰妮:最难的是如何保护患者的隐私。你要观察他们的语言特点、行为特征,然后根据具体病征突出他们的个性,但你要保护人家的隐私,不能够去追问各人的详细情况,揭开他们的伤口。在这本书中你会发现,我在广州惠爱医院住院期间,记录其他病人的家庭信息和心理状况是很少的;但在北医六院就不一样,那些患者会拉着我不断地说,所以后面的信息会丰富一些。 第二个难点是身处压抑环境的融入感,其他患者的病情会给我带来负面冲击。我深切体会到他们的绝望和疼痛,有时候恨不得找个地方躲起来,却无处可躲。能够让我稍稍缓解的是我的家人,那时候家人大概每周会来看我一次,包括我的弟弟、先生和母亲。后来在北医六院时,人民文学出版社编辑刘稚也来医院看望过我。刘稚老师是我《旷野三部曲》的责任编辑,她鼓励我继续坚持一段时间,寻找光明和希望需要有足够多的体验。 一言蔽之,就是化苦痛为力量。虽然在完全陌生的封闭环境里,我看不到亲友和同行,但我知道他们都在我身后,会在我呼救的时候出现。 懂得守护精神安全,才有幸福生活 羊城晚报:这本书的结构经过了三次调整,具体有哪些变化? 李兰妮:写第一稿的时候,我把所有收集得来的东西全部“倒出来”。到了第二稿,我注意到中西方书籍和公共媒体发表的医学资料和科普文章,于是想到把这些精神病学知识和历史材料加到书中。除了感性的内容,我希望能够给读者梳理出一些理性思考。 世界和中国的《精神病学教科书》指出:当今精神病学及治疗进入了新的医学模式,即“生物—心理—社会医学模式”。看了有关的医学论著后,我重新捋了一遍思路,从生物学、心理学和社会学方面来阐述亲身见闻的例子。 第二稿出来后,整体读起来还是很生硬,感性内容和理性部分比较缺乏关联。于是,我听从了刘稚老师的建议,把叙述视角改为第一人称,然后把每个章节和历史表述、医学摘录进行糅合。转变视角后,我隐约感觉身在一个巨型荧幕中,现在进行时、过去式画面一一呈现出来。对读者而言,第一人称也有助于他们理解精神疾病领域的陌生表述,减少阅读上的障碍。 羊城晚报:普通大众应该如何对待精神病人这个群体? 李兰妮:首先是尊重,学会理解精神病人。切忌主观臆断,不要因为猎奇心理去揭开他们的伤疤,这样不仅会带来误解,还会伤害他们。然后是要接受一点精神病学常识的科普,用知识消除普通人对精神病群体、精神病院的误解和偏见,这也是我现在最大的心愿。 我希望这本书能被更多人看见,进而传播。哪怕是书中的一句话、一个片段或者一个病案,都能对你现在或者未来的人生道路有所帮助。无论是患者、患者家属还是普通人,无论你处于哪一个行业,我们每一个国民都应有精神健康的常识,懂得守护精神安全,才能真正地享受幸福生活,分享现代生活中所体验到的美好。