|

|

沿着越秀区光孝路走进宁家里,彭少英经营了28年的天就行人头涌涌,莲花灯、锦鲤鱼、玉兔灯、杨桃灯……各种手扎灯笼挂满店铺内外,吸引广州乃至周边城市的市民前来购买 |

|

|

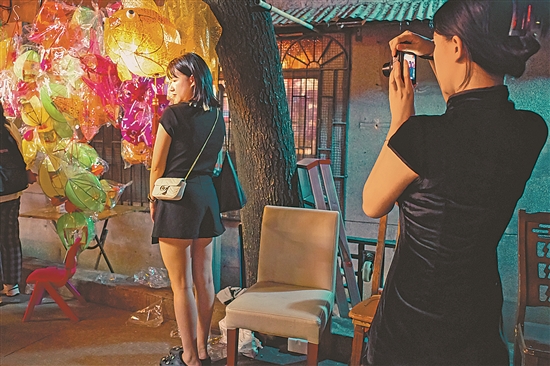

天就行也吸引着年轻人。一位旗袍美女为闺蜜留影 |

|

|

入夜后,居民阿婆似乎被巷中的热闹打扰,当她走出屋子,却又不想打扰来客的喜庆 |

|

|

阿康检查着传家宝金鱼灯笼,老手艺制作,修修补补挂了17年,依旧精致脱俗 |

|

|

明华饼店老板张智华(图中)坐在店侧巷中,仔细地制作蛋挞皮。除了特色猪笼饼,老广钟爱的蛋挞、鸡仔饼也很受欢迎 |

|

|

张智华的儿子已学成家传手艺,为小猪雕鼻孔和点睛是他最喜爱的工序,像是为每个猪笼饼赋予灵魂 |

|

|

年轻人总爱寻找打卡胜地,他们与猪笼饼“一拍即合” |

|

|

明华饼店相继出炉新鲜热辣的猪笼饼,饼香味吸引了街坊们前来排队购买 |

|

|

随着潮流元素更迭,张智华也为猪笼饼添加了更多喜庆元素,比如,将猪笼饼放入色彩丰富的竹篮,系上中国结,附上“家肥屋润”小贴纸 |

图/羊城晚报记者 何奔 蔡嘉鸿 文/羊城晚报记者 马思泳 全家大小围坐吃团圆饭;大人们品尝月饼、应节水果赏月;孩童们手提着灯笼、猪笼饼穿梭于街头小巷嬉戏玩闹……此情此景,是大部分老广们过中秋的童年记忆。今日,这手扎灯笼与猪笼饼,猪笼入水,依然带来好意头。 一个手扎灯笼点亮童年记忆 从起义路走向光孝路,宁家里的手扎灯笼在中秋月圆之时再次点亮。彭少英经营了28年的天就行人头涌涌,莲花灯、锦鲤鱼、玉兔灯、杨桃灯……各种手扎灯笼挂满店铺内外,吸引广州乃至周边城市的市民前来购买。 “英姐,我要一个玻璃纸的小飞机!”街坊林女士是彭少英的熟客,每年中秋佳节,林小姐会为家中的父母挑选一个灯笼。林女士说:“连续7-8年帮衬英姐,家中长辈已集齐天就行各种款式的灯笼,每年中秋夜,都会将它们齐齐整整地挂在阳台。” 中山、佛山、东莞、杭州、齐齐哈尔……这几天,彭少英的订单从广东走向江浙、东北等地,甚至有美国的顾客提早预订。彭少英的儿子说:“近年来,不少外地顾客通过线上预订购买手扎灯笼,快递发往大江南北,甚至跨越半个地球。” 眼看着门店一排排亲手制作的灯笼,彭少英的童年记忆涌上心头:“小时候都是父辈亲手制作灯笼给家中的小孩玩,久而久之自己也学会了手扎灯笼的制作技艺。”在彭少英看来,做手扎灯笼考验的是耐心,但越来越少人能坚持做,传统手扎灯笼才显得珍贵。 一个售价为几十元的手扎灯笼看似简单,但至少需要花2-3小时才能制作完成。彭少英介绍,制作手扎灯笼前需要画图纸,脑海中要想象灯笼的立体结构,用铁丝搭框架,用玻璃纸、闪金布等材料粘贴…… 28年匆匆而过,彭少英一直驻守在光孝路,希望以一个传统的手扎灯笼点亮老广们过中秋的童年记忆。彭少英说:“不希望纯手工制作的应节佳品消失,希望下一辈看到独一无二的手扎灯笼能感受、认识广东人过中秋的传统习俗。” 一块手工猪笼饼勾起中秋滋味 早上9时许,伴随着广州老城一天活力的开启,位于广州越秀区起义路78号的明华饼店相继出炉新鲜热辣的猪笼饼,饼香味吸引了街坊们前来排队购买。 一块金黄色、重110克的猪笼饼,放入系有中国结的竹子编篮里,传递着明华饼店老板张智华一家对广州街坊们的中秋祝福。张智华父辈开创明华饼店已走过近40年,一直销售传统口味糕饼。 从小与糕饼打交道的张智华记得,猪笼饼是广府人过中秋的传统应节食品之一:“儿时看到的猪笼饼较为简朴,放在竹编小篮,或者用绳挂起。中秋当天,家家户户会买猪笼饼,将好意头带回家。” 十多年前,张智华发现,市面上较为罕见的猪笼饼成为街坊们一直牵挂的中秋应节糕饼,“为了将这份传统的中秋味传承下去,我们重新出品纯手工制作的猪笼饼,希望让广府人的传统中秋习俗得以延续。” 制作一块外形如金猪的猪笼饼十分考究糕饼师傅手艺。张智华介绍,从制皮、包馅、套模、点睛、烘烤、扫蛋酱、二次烘烤,整整需要花费一个多小时。他说:“虽然每天只能出炉400-500块猪笼饼,但手工制作包含着温度和人情味,是机械化生产无法比拟的。” 猪笼饼新鲜出炉,排队等候购买的街坊络绎不绝。年轻人买一块猪笼饼,手捧着手机“打卡”,传统广府中秋味在复兴。随着潮流元素更迭,张智华也为猪笼饼添加了更多喜庆元素,比如,将猪笼饼放入色彩丰富的竹篮,系上中国结,附上“家肥屋润”小贴纸,将广府人的中秋情传递至千家万户。