|

|

|

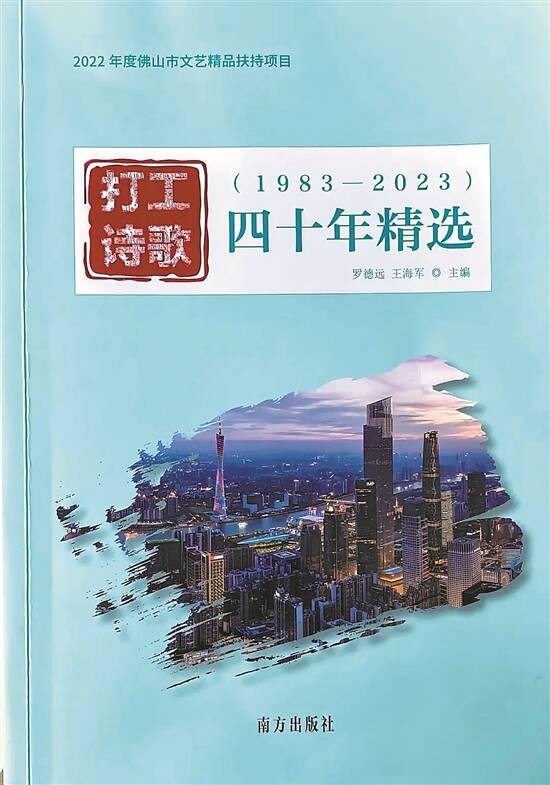

□张一文 2月25日,“劳动者的星辰:打工文学回顾展”在广东省博物馆开幕,打工诗歌再一次走入公众视野。改革开放后,一大批年轻人,离开家乡,去远方打工,在打工的路上坚持写诗,用诗歌反映打工者的喜怒哀乐,书写了最初的“诗与远方”,给当代中国文坛留下了众多打工题材的诗歌。 由罗德远、王海军主编出版的《打工诗歌四十年精选(1983-2023)》(以下简称《精选》)一书,选编了1983年以来各个时期289名打工诗人共计508首作品,为深入理解中国当代文学变迁与打工群体的心灵史,开启了一扇诗意之窗。 早期的打工诗歌起步于“感而发,察而录”。打工生活固然艰辛,诗人在日常劳作中深刻感受到这种生活状态,内心产生强烈的情感冲动,不免有感而发。他们凭借敏锐的观察,察觉到周围工友的情绪变化、车间厂房的环境氛围等细节,并把这些记录在诗歌中,充满了生活气息和真实情感,为打工诗歌奠定了现实主义文学的基调。 随着时间的推移,新世纪的打工诗歌进入“鉴而明,思而作”阶段。打工群体发生了变化,80后乃至90后成为打工群体的主力军。他们受惠于1999年开始的大学扩招,一般都有大学文凭,对诗歌的创作与欣赏产生了更高的追求,开始借鉴不同的文学风格技巧,对打工生活进行全面深入的审视。他们不再局限于简单描述,而是思考这种生活背后的社会意义、人性价值等,在思想深度和艺术技巧上都有明显提升。例如,《精选》一书选了曹启正的诗《我在工厂里认识世界》,诗中写到作者的工作是组装咖啡机:“我要打紧每一颗螺丝钉/我知道它们一旦出了国/就会有一个好听的名字/中国制造”,诗中体现出一种积极向上、认真负责的主人翁态度,这与早期打工诗歌中常见的对打工生活的抱怨、诉苦等情绪形成了鲜明的对比。 进入新媒体时代,打工诗歌发展到“悟而创,传而扬”阶段,达到了新的高度。诗人在对打工生活深刻感“悟”的基础上进行大胆“创”新,他们能够将这些优秀的作品通过网络有效“传扬”,让更多人了解打工社会的全景,分享打工诗歌的美好。 《精选》一书所选诗歌,不少作品已在《人民文学》《诗刊》等主流文学刊物发表,或在“中国诗歌网”、抖音、B站、小红书等新媒体上广泛传播。289名入选本书的作者中,就有十几个人的作品在《人民文学》刊登过。 读罢《精选》,不禁让人感叹:“诗和远方”值得追求,打工诗歌已然成熟。经过四十年蝶变,从早期的“记忆”到如今的“技艺”,打工诗歌不仅记录了打工者的生活变迁,更反映了中国社会的发展步伐。