|

|

这里是岭南规模最大的镬耳屋古建筑群 |

|

|

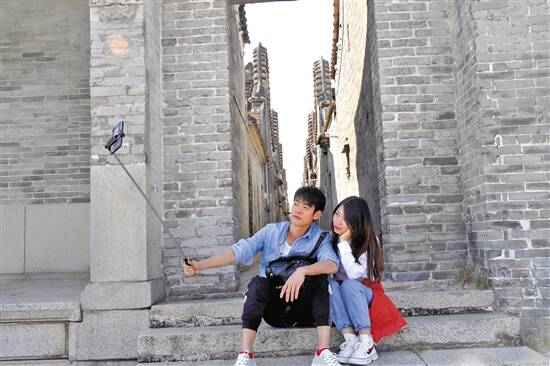

古村吸引了不少年轻人前来打卡 |

“镬耳山墙一望收,三间两廊笔塔楼。笔墨纸砚格局特,双榕挂月水长流。”这段在三水乐平当地流传甚久的诗句,可谓是大旗头村古建筑群的最好写照。 走进大旗头,祠堂、府邸、民居、文塔、阳埕、池塘等古村要素完整而又规则地分布其中,使其成为广东粤中地区典型的保存最完整的以“镬耳式建筑”闻名的最具独特风格的清代村落,并屡获殊荣。2003年,这个完整保存5座祠堂、府第建筑,以及49套民居的古村落,在广东近18万个自然村落中独占鳌头,获得“广东第一村”的美名。 如今,这片历经百年沧桑的古村历久弥新,不断焕发新活力,成为人们寻访百余年前广府文化的最佳探秘之地。 岭南规模最大镬耳屋古建筑群 大旗头村位于佛山市三水区乐平镇北偏西2公里处,早在明朝,人们便在此处集聚开村。因为该村旁侧河涌建有大桥,即称此村为大桥头村。 该村郑姓第六代世孙为清朝名将郑绍忠,曾任广东水师提督加兵部尚书衔。当慈禧太后得知他家境贫寒,回乡守孝时也只能“蜗居”在低矮的泥屋后大受感动,当即赐银让其在老家大桥头修建镬耳屋。于是,一组规模浩大的镬耳屋建筑群就这样突兀在这片穷乡僻壤的田间地头,成为岭南独一无二由慈禧太后所赐建的古村落。 一幢幢镬耳山墙的古建筑星罗棋布,形成了岭南规模最大的镬耳屋古建筑群。以五座祠堂和家庙为前列,前后相连、左右贯通,200多座一式的硬山顶镬耳屋坐西向东呈梳式布局,整齐划一。 遍访西江流域古村落的顺德职业技术学院建筑学教授周彝馨曾多次走进大旗头考察研究。据周彝馨介绍,大旗头的建筑密集而整齐,是珠三角流域广府民居当中最为常见的建筑格局,在清代的粤中比较常见,称为“梳式布局”。村落顺坡而建、背山面水,村落前方开放、背面封闭,如此形态的村落形态舒展、格局严整,并将宗族门面的祠堂修于正前方,气势十足。 而如今村落的布局也表明了他们经过了一个相当长的“分房”过程,体现出了广府家族的繁衍历史。周彝馨说,正是随着一房一房分下去,每分一房人建一幢房屋,建了房屋又建祠堂、家庙,久而久之,才形成了一片整齐、划一、密集的村落建筑群组。 大旗头成为体验广府印象目的地 正是这些宝贵的建筑与民俗文化“遗产”,让大旗头成为了研究我国古代农业聚落文化和广东文化地理的典型实例。2002年,大旗头村便被广东省政府公布为第四批省级文物保护单位;2003年,其与江苏省周庄、安徽省西递等12个古村落一起,被建设部和国家文物局联合公布为首批国家级历史文化名村;2004年,大旗头村被广东省文化厅评为“广东第一村”…… 如此多的殊荣在肩,如今保护与开发这片宝贵的文化遗产成为当地人最为关心的问题。当地政府与民众都希望通过新政策新方向新措施的启动重现这个百年古村的风貌和风韵。2016年,乐平镇提出以大旗头村为核心,以乐平涌为纽带,规划总面积约6.8平方公里打造广府印象小镇。2017年,广府印象小镇被纳入佛山第一批市级特色小镇建设之中。 很快,古村前建起了景观公园,花草、山石、凉亭、小径、池塘错落有致;古村内,祠堂、家庙和民居陆续得以重新修缮维护,建筑上受损的砖雕、木雕、壁画、灰塑等装饰被一一复原。古村文化得到挖掘和有效利用,村史馆、清代军事陈列馆、名人馆相继建成,成为对外展示古村广府文化的重要窗口。广府印象小镇建设使大旗头村与其他村落、景观带串珠成链,如曾子后人曾聚居的尹边村、儒家天下文化公园、乐平涌一河两岸景观等,均与大旗头村无缝衔接,组成一条具有丰富文化色彩的游览路线。 依托原有建筑脉络,古村文化加以改造,再点缀以更为丰富的广府文化元素,使得古村的文化底蕴更显丰满。美国《国家地理》杂志中文版在古村打造国内首个摄影活动基地,裕礼郑公祠化身成“国家地理杂志中文版摄影活动基地”,定期举办摄影活动、经典影像展,还可制作特色沙画产品。此外,大旗头村于2018年获中国文化管理协会授予“民俗文化传承基地”称号。 在大旗头村保护、开发、运营上,当地还不断引入市场力量。今年,乐平镇与蓝城本味达成合作,进行古村开发升级,推动古村新生。如今,位于大旗头村片区的广府美食荟和广府名宿邨项目,已完成样板间和配套景观工程建设。展示广府印象小镇规划建设思路和成果的小镇“会客厅”也开门迎客,大旗头村的文旅产业内涵将不断丰富。未来,此地也必将成为人们寻访百年前广府文化的最佳目的地。 一砖一瓦间显现出古人智慧 这座修建于百多年前的古村落中无处不隐藏着当时人们应对天灾人祸的宝贵建筑智慧。 据村中老人介绍,四五条深巷将古村分为几片,每条深巷的一端都是掘头的,也就是北方所说的死胡同,另一端修有门楼,遇到外人入侵,门楼上的铁闸落下,村子便自成坚固的防守体系。原来当时三水的匪患比较严重,而大旗头周边地势又较为平坦,因此大旗头村就在防卫方面下了很大功夫。 大旗头村所有的民居均整齐地排成数列,每列房屋之间是窄窄的青石板街,街边的石板每隔数米凿空成铜钱的形状,石板的下面有道暗渠,可以将每家每户排出的污水顺着地势一直送到村前的水塘再排往河涌。据村里人说,大旗头村百多年来,即便是暴雨季节,也没发生过水浸街的事件。 这些无不昭示在建造之初,先人们在保卫村落安全上注入的巧思,才可以护佑后代子孙平安地居住在这里。据村中老人介绍,大旗头村的每座房子的防盗系统也非常讲究,每栋住宅的墙裙至少有40厘米,且为大石板墙裙;山墙立面开窗少且小,从屋顶到墙壁分了好几层,最里面的是花岗岩,中间隔着一层铁板,外面还有一层青砖;入户门为框门,上有门罩,厅堂以高大的木门与天井相连……“当时人们认为这样的房屋是攻不可破的。” 古村中密布独特造型的镬耳墙也被当地人称作封火山墙,山墙高出屋顶用以避开其他建筑的火灾蔓延至自身。同时,这些精心设计制作的墙体除了可以防火,还能够有效遮阳,从而使屋面减少日晒。 难得的是,古村丰富的文化底蕴散布于一砖一瓦之中。如今,大旗头村尚可见到部分灰塑和大量残迹。在山墙部分及墀头部位仍保留有部分比较完整的灰塑,多以装饰性的卷草纹样为主。大旗头村祠堂、民居内外的彩绘比较多,绘画以人物为主。人物线条洗练,形象丰满生动,画面构图与用色均有独到之处。 除了显而易见的浮雕彩绘之外,在村落布局中隐藏的文化,让很多远道而来的游客看不出其中门道。“以村头东北文塔为笔,村前祠堂为墨池,阳埕为纸,塔下大石为砚,组成了一个‘文房四宝’的人文景观。”村中老人说。这一巧妙的设计,正是这座古村崇文尚教的传统最好的遗存。