|

|

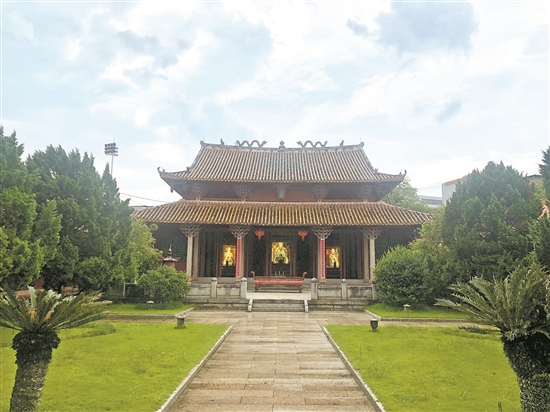

长乐学宫全貌 羊城晚报记者 李永乐 摄 |

|

|

棂星门 羊城晚报记者 李永乐 摄 |

|

|

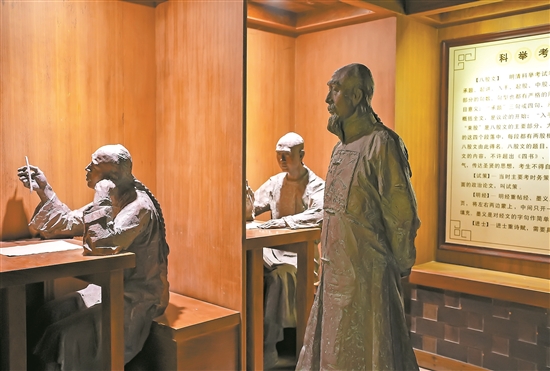

科举考试像 羊城晚报记者 李永乐 摄 |

|

|

大成殿 赖嘉华 摄 |

文/赖嘉华 “金秋九月开学季,扬帆起航正当时”,随着九月的到来,梅州各地中小学校迎来秋季开学第一天,芸芸学子怀着兴奋的心情和对未来的憧憬,奔向新学校、新学期。 在开学前的几天,位于梅州五华县华城镇五华中学西侧的长乐学宫同样热闹非凡。“附近学校的学子每年都不约而同来这里参观感受,瞻仰先贤,表达尊师重教的感情,也是弘扬千百年来的优秀中华文明。”长乐学宫博物馆馆长彭山介绍,学宫是古代官办学校,亦称孔庙、文庙,作为地方性教育场所,它是古代地方教育官员讲学与训导生员的地方,也是地方官员举行祭祀、宣读圣谕、拜谒圣贤的重要文化活动场所。 人文蔚起的五华,地处广东省东北部,韩江上游,从宋代建立县制以来已有900多年历史。五华古称长乐县,历史悠久,人文积淀厚重,是武状元李威光和世界球王李惠堂的故乡。在华城镇紫金山下屹立的长乐学宫,按中国古代宫殿式建筑风格建造,为当时嘉应州(今梅州)最大的文庙学府,也是清代嘉应州状元、榜眼的孕育之地,体现当地崇文重教、文风鼎盛的社会面貌。 文教重地,长乐学宫闳以壮 所谓一方水土养育一方人,客家地区的人们历来崇文重教,以兴学为乐;以读书为本。“耕田爱(要)养猪,养子爱读书”“蟾蜍罗,咯咯咯,唔读书,冇老婆。”每当听到这些家喻户晓的客家民谚和童谣,都能感受到客家人对于发奋读书、知识方能改变命运的那份执着。具有550多年历史的长乐学宫,见证着客家人的鼎盛文风,在梅州教育史上拥有重要地位。 来到华城镇紫金山下的长乐学宫可见,学宫正面是一座照墙,上面写着“宫墙万仞”四个字。据博物馆相关人员介绍,这四个字意为表现儒家学说的创始人孔子的道德学问有万仞之高,不入其门非一般人所能理解。环看四周,只见高高的朱红宫墙,与建筑顶部黄色琉璃瓦面融为一体,彰显着学府大院的气派与威严。 翻阅史料可知,长乐学宫之所以选址华城镇,在于历史上该镇曾长期作为五华县治所在地,是五华县当年政治与文教的中心。长乐学宫于明成化五年(1469年)兴建,其后历经扩建、增修。清同治三年(1864年),学宫殿宇被洪水冲毁。同治六年(1867年),县中绅士富商兴资在原址上重建。随着时间流逝,学宫许多建筑被毁。1994年,重修大成殿;1999年起重修东西庑、戟门,增设文化展厅;2009年重修宫墙、泮池;2019年修缮排水设施。“历经沧海桑田,长乐学宫依旧焕发出昔日光彩,传承着长乐文脉。”彭山介绍,长乐学宫目前主要通过儒学文化、五华历史、科举时期五华取得功名的人物等介绍,展示客家人崇文重教。 踏入仪门,站在学宫之中,映入眼帘的是矗立在学宫内的棂星门,这是三间两楼牌坊式、嵌有精刻浮雕的石砌建筑,门身由石料砌成,中间门稍高于两侧。穿过高耸的棂星门,继续往里走,便来到半月形的水池,水池名作“泮池”,泮池是文庙区别于其他庙坛的特色建筑之一。泮池中间架起一座小型石拱桥,名为“泮桥”。据了解,在古时,泮桥在平日封闭,不许一般人跨越,需状元及第者方可从此桥跨过,故又称“状元桥”。 这座占地5100平方米的长乐学宫,坐北朝南,南北长130米,端庄大气,是一座黄瓦红墙古代传统风格宫殿式建筑,建筑沿一条南北中轴线依次排开,规模宏伟,布局严谨。作为庙学合一的场所,长乐学宫设有照墙、棂星门、泮池、戟门、大成殿、东庑、西庑等。 “文庙春秋,诗书礼乐传万世;杏坛桃李,仁义智勇耀九州”。长乐学宫以儒家文化的独特魅力,教化黎庶、敦厚民俗、映照古今。置身其中,仿佛能听到琅琅读书声在耳边回响,让人顿时升起敬仰之情。 远近闻名,人才辈出摇篮地 据悉,大成殿是长乐学宫的主体建筑,也是祭祀孔子的地方。殿内由二十四条八角梅花石柱擎撑梁架,石柱高达9米,为国内学宫建筑中所罕见。在古代,所有前来朝拜的人们都从侧门进出,因为正门是至圣先师孔子进出的。孔子像左右两旁,是著名的四配坐像,分别奉祀复圣颜子、宗圣曾子、述圣子思、亚圣孟子。 在大成殿两旁的东西两庑,原是供奉孔门先贤和地方乡贤名宦的场所。如今经复建后,成为详细介绍科举制度的展室,东庑展示着科举考试内容介绍、武举、监考制度等,西庑展示武状元李威光的塑像及其勤学故事。塑像前摆放的一把巨型关刀和一对练武石,乃当年旧物,弥足珍贵。据了解,李威光是五华县华城镇黄埔村人,是清代乾隆时期的武状元,也是清代梅州地区唯一状元。“这里的展室设有专栏,介绍五华县历史名人温训、李威光、魏成汉、陈槃、缪培南等的生平事迹。”彭山表示,长乐学宫虽然历经沧桑,但大成殿、棂星门等得以保留。 如今,棂星门中的三扇大门已拆除。据彭山介绍:“长乐学宫棂星门中的三扇大门,中间最高的门是状元门,两侧分别为榜眼门和探花门,三扇门对应着科举考试中殿试的前三名。按明、清时期规定,三扇大门不能随意开启。即使是祭祀孔子这样郑重的仪式也只能从偏门出入,只有当地出了状元、榜眼、探花,金榜题名时才开启使用。清乾隆年间,长乐(五华)相继中了状元李威光,榜眼曾琼琲,长乐学宫的状元门、榜眼门才开启使用过一次。” “入泮宫,出府学,上青云路”。旧时,客家人生活的地区山多田少,生活困苦,唯有读书才是“出路”,因此客家人特别重视文化教育,文化底蕴深厚的五华走出一批又一批历史文化名人。据长乐学宫展出的资料显示,宋代至清代,五华县先后有文武进士25名,文武举人203名,贡生609名;任七品以上官员227人,且培养了嘉应州唯一的状元和榜眼。 或许是受到长乐学宫文风鼎盛的影响,在长乐学宫旁边的华城镇城镇村,是远近闻名的“秀才村”。据该村党支部书记、村委主任周景棣介绍,城镇村有2500多人口,每年高考人数20多人,考上本科10人左右,专科10人左右。“全村现有560多户村民,基本上每家都能出一名大学生,有些甚至两名、三名。”周景棣说。 薪火传承,见贤思齐靓名片 时光荏苒,巍巍学宫屹立于沃土之上,默默延续千年文脉。1989年6月,长乐学宫被公布为广东省第三批文物保护单位,2006年被公布为五华县爱国主义教育基地。 近年来,随着“国学热”的升温,长乐学宫的社会功能在不断拓展和延伸,成为展示传播文明、增强文化自信、促进多元文化交流互鉴的重要平台。这里定期举行专题展览、经典诵读、读书分享会、国学课堂、诗会等活动,营造了向贤敬学的浓郁氛围。 最近正值开学季,很多市民带着子女,或者学生三五成群,自发前来参观长乐学宫,感受传统的儒家文化。“近年来,到长乐学宫拜祭先圣孔子,感受传统的儒家文化的人数呈逐年上升趋势,每年的统计游客约15000人。其中学生约八千至一万人,都是梅州本地的学生,在老师的带领下,学生肃静排队进入,走棂星门、过状元桥、进大成殿,向先圣孔子行礼后读背三字经或选读论语经典句。”博物馆相关人员表示。作为儒学的教育场所,学宫浓缩了千年儒家文化精髓,让尊师重教的优良风气世代相传。 在客家人心中,敬仰儒学是世代相传、不可丢失的优良传统。学宫是传播儒家文化的重要场所,几百年来,在学宫的相伴下,儒家文化中耕读传家的重要内涵得到流传,仁孝等儒家思想也在客家人心中根深蒂固。如今的学宫虽已不再承担教育功能,但作为梅州文化的象征,依旧见证着梅州文风的经久不衰。 “长乐学宫如今属于依托古文物古建筑为主体的博物馆,是传承弘扬中华民族优秀传统文化、促进经济社会发展的重要资源,具有历史价值及旅游观赏功能。”五华县文广旅体局相关负责人表示,秉承着文物工作贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的基本方针,结合旅游产业的发展趋势,目前相关部门正在进行长乐学宫的重新布展和方案设计,拟加入红色元素,加入声光电相结合的展览方法,把长乐学宫打造成传统文化和红色爱国主义的教育基地,推动文化与旅游的深度融合,打造集观赏性、思想性、艺术性、教育性于一体的文物旅游景点,“目前相关申报材料已经完成,提交广东省文物部门等待审核。”