|

|

唐庚雕像 |

|

|

唐庚崇敬东坡,“碑坏诗无敌”“千古鹤峰尊”名句被后世反复引用 王锭铨 摄 |

|

|

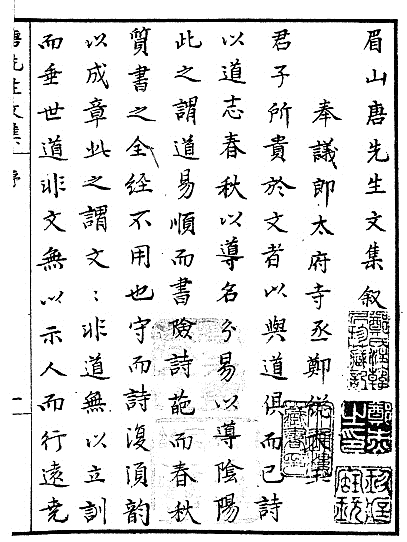

《眉山唐先生文集》 钟雪平提供 |

|

|

《眉山唐先生文集》被《四库全书》著录 钟雪平提供 |

|

|

紫西岭现楼房密布,昔日曾是一座小山丘 王小虎 摄 |

策划/统筹 羊城晚报记者 陈骁鹏 马勇 编者按 日前,丰湖书院博览馆正式揭幕,重现了书院历史的盛况。早在778年前,丰湖书院的前身聚贤堂就曾祭祀苏轼、唐庚等12位惠州寓贤和先贤,又称“十二先生祠”。 相比于苏东坡名满天下,不少惠州人对唐庚感到陌生。为何唐庚能与苏东坡同入一祠?事实上,唐庚和苏轼有太多共同之处。两人都是眉州人,都是当时有名的诗人。苏东坡自不用说,唐庚也以诗文名于当世,有着有“小东坡”的美誉。更巧合的是,两人先后因党争被贬惠州,相隔仅13年。 寓惠期间,唐庚作诗歌杂文三百余篇,其中关于苏东坡的“碑坏诗无敌,堂空德有邻”“到今佛迹在,千古鹤峰尊”等,成为经典名句。为纪念唐庚,惠州人不仅建祠祭祀,将其居住地命名为“子西岭”(唐庚,字子西),还将他与苏轼的寓惠诗文合编为《寓公集》。 如今,时过境迁,在惠州唐庚遗迹难寻,子西岭也更名为“紫西岭”,一字之差却令不少人扼腕叹息。多年来,社会各界呼吁“紫西岭”能够恢复原名,保留好“一州两迁客”这一特色历史文化遗产。 (李海婵) 文/吴定球(原文有删减) 唐庚与苏轼的关系,特别是唐庚对苏轼的态度和评价,是一个颇为引人注目的话题,也招来了不少非议。清人王士祯及《四库提要》都曾批评过唐庚,指出“庚于轼、辙颇有所憾”“集中无一字及之”,且“殆负其才气,欲起而角立争雄”,等等。然而,笔者认为均有违史实。相反,唐庚一贯尊崇苏轼的文章道德,对苏轼被一再贬逐深表同情,对当朝焚书毁碑的禁苏行径颇示不满。 一面之缘,唐庚诗词常言及东坡 首先,我们来看“庚于轼、辙颇有所憾”一说。考唐庚与苏辙素无实际交往,而于苏轼则是有过一面之缘。此事见载于强幼安(行父)所记的《唐子西文录》:“东坡赴定武,过京师,馆于城外一园子中……问余观甚书,余云:‘方读《晋书》。’卒问其中有甚好亭子名,余茫然失对。始悟前辈观书,用意盖如此。”唐庚与苏轼的实际接触不过仅此一次。且此次谒见,苏轼的言谈对唐庚这位初出茅庐的青年学子来说,是颇有所悟,而非“颇有所憾”。 宋哲宗绍圣元年四月,苏轼以“讥讪先朝”罪贬至英州;八月,再贬至惠州。也是在这一年,唐庚进士及第,调利州司法参军,初次踏足仕途。当他听到苏轼被贬的消息,写下了《闻东坡贬惠州》诗:“元气脱形骸,运回天地外。东坡未离人,岂比元气大。天地不能容,伸舒辄有碍。低头不得仰,闭口焉敢咳?东坡坦率老,局促固难耐。何当与道俱,逍遥天地外。”在新旧党争正炽,元祐臣僚在政治上已陷于备受无情打击和排斥的低潮时期,唐庚竟然以诗寄深切同情于苏轼,并用颜渊安慰老师孔子“夫子之道至大,天下莫能容焉”这一孔门故事,来表达自己对苏轼道德学问的由衷尊仰,此岂“于轼、辙兄弟颇有所憾”者所能为。 唐庚谪惠之后,又是怎样看待和评价苏轼的呢?唐庚刚一踏入惠州境内,便循苏轼足迹游览罗浮山。苏轼曾在宝积寺饮卓锡泉,品其味,以为“清远峡水又在其下”。唐庚此游,亦品此泉,亦作记,说:“知水者以为甲于南峤。”明眼人一望即知,他这里说的“知水者”,就是苏轼。 如果说这样言及苏氏尚嫌隐晦,还不足以判别唐庚对苏轼的真实态度,不妨再来看他同时写的《到罗浮始识秧马》诗。“秧马”是苏轼贬居惠州期间向当地官民大力推广的一种新式农具,帮助农民插秧时降低劳动强度和提高效率。唐庚言之以诗,写道:“拟向明时受一廛,着鞭尝恐老农先。行藏已问吾家举,从此驰君四十年。”“从此驰君”的“君”,在这里,指的便是苏轼,显然唐庚已被苏轼身处艰危困顿之境仍不忘百姓疾苦的博大襟怀所感动。稍后,他作《初到惠州》诗,末联又说:“老师补处吾何敢,政为宗风不敢谦。”“补处”常借指前贤曾到之地,惠州曾是苏轼谪居的地方,唐庚称为“老师补处”,可见其对苏轼确实是心怀敬意并决心向他学习。 唐庚在惠州言及苏轼的诗文还有很多。如《水东感怀》诗:“往事孤峰在,流年细草频。但知其室迩,谁识所存神。碑坏诗无敌,堂空德有邻。”据宋吴曾《能改斋漫录》卷十一:“崇宁二年有旨,应天下碑碣榜额,系东坡书撰者,并一例除毁。”此正为白鹤峰东坡故居“碑坏”“堂空”之由,于是引起了诗人的一番感慨和议论。首联所言“孤峰往事”,正指苏轼在惠州北归无望后筑室鹤峰作终焉之计的那一段历史。现在,斯人已逝,党锢正严,碑坏堂空;但其神尚存,其诗无敌,其德有邻,这个“邻”显然也包括了诗人自己在内。 在《杂诗二十首》之十三,唐庚又说:“到今佛迹在,千古鹤峰尊。”唐庚于诗文中再三言及,白鹤峰这座小山头之所以能成为被后人敬仰的不朽胜迹,当然也正因为它是苏轼过化存神之地了。总之,苏轼之诗无敌,苏轼之德有邻,苏轼的崇高精神和浩然正气与天地千古长存,这便是唐庚在惠州对苏轼的真实态度和评价。 苏轼言行,成为唐庚精神航标 正是由于唐庚因言致祸的遭遇颇类苏轼,贬逐之地又正是“东坡补处”,对苏轼当年遭贬时内心所要承受的打击和苦痛有切身的体会,对苏轼谪居生活环境的恶劣和困难也有最直接的了解,因而对苏轼精神境界的认识也就更为具体而深刻,这应是唐庚贬居惠州之后对苏轼的敬重有增不已的重要原因。 他在寓惠诗中曾一再提及水东双榕,如《双榕》诗:“水东双榕间,有叟时出游。清风衣屦古,白雪须髯虬。”他在另一首诗题中就这样写道:“西溪侧有两榕甚奇,清荫可庇数十榻,水东老人尝饮酒其下云。”西溪即穿流于惠州府、县两城之间的西枝江,江之东曰水东,是归善县城所在地。苏轼居嘉祐寺、白鹤峰,都在水东。题中“水东老人”“榕间老叟”乃苏轼。东坡在这海隅蛮荒之地,生活艰危困顿,为什么能“身心俱安”(《苏轼文集》卷五十六《与王定国书》之四十),“笔力益老健宏放,无忧患迁谪意”(《后村诗话》后集卷一),这正是唐庚来到惠州后急于解读的问题。“抠衣傥可亲,跪履安敢羞。得闻半偈语,一解终身忧”(《双榕》)。唐庚见树思人,慕其所为,恨不同时,对自己于颠沛之际未能当面请教东坡、亲聆他指点迷津而深感惋惜。苏轼在惠州的思想和实践,实际上已被唐庚视为导引自己面对现实勇敢前行的精神航标。 唐庚在惠州写的《益桥铭》充分地说明了这一点。铭文云:“政和元年谪居鹅城,以暇日游丰湖,偃仰于桥亭上,曰其款识,欣然而笑曰:吾得之矣!”铭文所说的“桥亭”乃是苏东坡提议修筑的,故惠人又称其为苏公桥。那么,他说游此桥而欣然有所得,究竟又得到了什么呢? 唐庚写道:君子之心,何尝不欲兼济?有所谓独善者,彼非得已也,顾力不足耳。方其不得已之时,而适有毫发便利可以益人,则虽穷厄九死之余,苟可以致力,彼未有弃而不为者,都无可为矣,犹思所以为利于后代,而况于当世乎!吾得之矣,因名之曰“益桥”而铭之……吾观此桥,日度万屦。积而计之,巧历莫数。以穷苦时,作利济事。乃知困中,有益之义。(见《文集》卷四) 这其实就是一篇学习苏轼的心得体会。同样贬居惠州身处困境的唐庚,正是被苏轼“以穷苦时,作利济事”的伟大的人格力量所震撼、所感染,内心的许多困惑疑虑得以化解,对人生对生活有了新的感悟和更加积极的取向。 此后,唐庚在惠州五年,虽然没有能够像苏轼那样勇于为义,事苟能济民急难,但终究做到了“身杂蜑中谁是我,食除蛇外总随乡”(《闲居二首》之一),与当地百姓打成一片。所作诗文“曲尽南州景物,略无悲酸憔悴之态”,甚至还写出了诸如:“今年输藤指黄犊,明年输藤波及屋。吾皇养民如养儿,凿空为此谋者谁?”以及“说与门前白鹭群,也宜从此断知闻。诸公有意除钩党,甲乙推求恐到君。”这样敢于抨击时政、讥嘲朋党争斗株连成风的作品。唐庚的善学东坡,不止于诗文,而是已经达至立身处世的层次了。 心态复杂,曲折表达仰慕之情 尤其难得的是,虽然唐庚未及坡门,非其“类党”,对当道者禁苏的行径,却颇示不满。即以上举之《益桥铭》为例,时党禁正严,凡苏迹皆毁废,苏轼当年命名并书写的“西新”桥榜自亦难逃厄运,唐庚所阅“款识”,实已为当政者重新命名和书写。对此,他略而不提,却径自名之为“益桥”,并大谈其从中所感悟到的“有益之义”,显然,这是与当道禁苏的行径唱反调。 唐庚对自己的文才向来颇为自负,常言:“吾生平取名以此,其掇谤亦以此。”(《文集》卷十一《书姑苏张自强教谕所编<寅申录>》)但说到苏轼,他却是由衷地钦佩。例如对在南迁途中所作的《南征赋》,唐庚曾说:“‘时廓舒而浩荡,复收敛而凄凉’,词虽不工,自谓曲尽南迁时情状也。”可说是自我评价不低。但在另一处,他又说:“余作《南征赋》,或者称之,然仅与曹大家辈争衡耳。惟东坡赤壁二赋,一洗万古,欲仿佛其一语,毕世不可得也。”可见他又很有自知之明,知道自己与苏轼的实际差距。 唐庚十分注重研究和学习苏轼,他说:“东坡诗,叙事言简而意尽。惠州有潭,潭有潜蛟,人未之信也。虎饮水其上,蛟尾而食之,俄而浮骨水上,人方知之。东坡以十字道尽云‘潜鳞有饥蛟,掉尾取渴虎。’,言‘渴’则知虎以饮水而招灾,言‘饥’则蛟食肉矣。”可见他对苏诗的研读是颇为认真和很有体会的,又从另一个侧面反映了唐庚努力向苏轼学习的事实。 终徽宗之朝,徽宗蔡京统治集团一直没有停止过对苏轼的迫害和封杀。苏轼之名被刻入元祐党籍碑,其子弟毋得擅到阙下在京为官;苏轼文集被诏令毁版,更不得聚徒传授其“元祐学术政事”,否则罚无赦;甚至连苏轼所书撰之碑碣榜额亦被颁旨“一例毁除”。 在这样严峻的政治环境中,唐庚敢“言当时是非之公”,对苏轼的道德文章深表钦敬,不满当道者毁碑焚书的种种禁苏行径,面对“树从坡去无人识”的炎凉世态发出“但知其室迩,谁识此存神”的深沉叹喟,凡此种种,如果没有一定的思想共鸣和道德勇气,恐怕也是难以做到的。但与此同时,当唐庚已经成了这种党派倾轧的牺牲品而被窜之惠州之后,对蔡京集团铲除异己的心狠手辣残酷无情可谓深有体会,心有余悸,因而谨言慎行以远祸自全,即语及苏轼亦每多假借暗示,是完全可以理解的。 应该说,像唐庚这样既仰慕苏轼同情苏轼而又不敢无所顾忌直抒胸臆的畏祸心态,在当时是一种普遍的社会心态。正确解读唐庚,辨识唐庚对苏轼的真实态度和评价,不仅对于评价唐庚至关重要,对于认识徽宗党锢时期苏轼在士大夫乃至一般民众心目中真正的地位和影响,也具有一定的典型意义。 文脉走访 “子西岭”变迁 羊城晚报记者 李海婵 位于西枝江西南侧,有一块不足半平方公里的小地方,街道曲折静谧,楼房密布人员密集,大多是老惠州居民,生活氛围悠闲自在,这便是紫西岭社区。鲜为人知的是,这一老社区名字来源于著名寓惠诗人唐庚。 “一谈起紫西岭,不少年轻人会有疑问,这里哪里有岭?”据惠州市民间文艺家协会副主席、民间文艺家刘汉新介绍,惠城区大多处于丘陵地带,昔日遍布小山丘与水塘,紫西岭也曾是一座小山,“现在深入其中,依然能感觉到路面的起起伏伏,能看得到‘山形’”。 刘汉新介绍,唐子西寓惠,寄居沙子埗(今紫西岭)李氏山园长达五年,写下诗文三百余篇。李氏山园是惠州知名的私家园林,位于龙塘畔(如今的龙船街),由北宋进士李思纯所建。巧合的是,这里不仅仅是“小东坡”唐庚的居住地,苏东坡也经常来往于李氏山园,还曾将手书的后半部《金刚经》存放于园内潜珍阁,李氏山园一度成为惠州的人文地标之一。 唐庚在惠州的作品由南宋郑康佐编入《唐子西文集》行世,入清后被《四库全书》著录。宋诗人刘克庄评其“子西诗文皆高,不独诗也,其出稍晚,使及坡门,当不在秦、晁之下”。北宋政和五年(1115年),唐子西遇赦北归,惠州人为其建祠祭祀,沙子埗也因他而得名子西岭。令人遗憾的是,“子西岭”这个地名到了上世纪八十年代,却变成了“紫西岭”。 如今,民间对“紫西岭”改回“子西岭”依然有很高的呼声,曾有市人大代表提出议案,相关部门也曾表示要为紫西岭更名,但迟迟未有后续。“希望有朝一日能恢复‘子西岭’之名,子西故居能在原址重建,还历史以本来面目。”惠州本土文化学者林惠聪认为,唐子西贬谪惠州,对惠州来说是一笔珍贵的历史文化遗产。正如清代殷师尹诗云:“东坡已名亭,子西亦称岭。遥遥两寓公,千秋互辉映。”