|

|

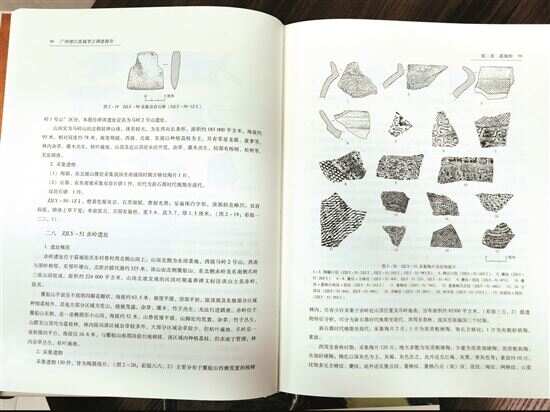

■正文(局部)。 广州市文物考古研究院供图 |

北京大学考古文博学院赵辉先生,被邀为《广州增江流域考古调查报告》一书作序。 他在序言中认为,“开展增江流域考古调查有两个学术原因”。 首先,增江“和流溪河一样”,流动着南北方的文化,过渡地带的环境也许还造就了古代文化的某些区域特征。 他写道:“和流溪河一样,增江也是发源于北面的南岭,前者在西,后者在东,皆南向注入珠江,即两条流域都自北而南连通着南岭山地和珠江三角洲冲积平原,可以想见这两条江也流动着南北方的文化。同时,这里的过渡地带的环境,也许还造就了处在其中的古代文化的某些区域特征。看得出来,为了更好地讨论这些问题,正是广州市文物考古研究院和中山大学自流溪河流域调查之后,紧接着又合作开展增江流域考古调查的最主要的学术原因。” 另一个原因是对“这个地区的宏观聚落结构以及它在长时段中的变化等方面的情况”的迫切需求。 他表示:“增江流域考古工作开展较早,工作基础亦较好。其中金兰寺遗址于20世纪五六十年代发现的新石器时代晚期至战国时期的文化层为广东史前先秦考古的编年序列提供了重要的地层证据,被誉为广东的‘三叠层’。墨依山商时期墓葬出土了玉牙璋和‘T’形环,对研究中原夏商礼玉文化向岭南地区传播扩散具有重要意义。浮扶岭墓地清理了西周至春秋时期墓葬近500座,是目前岭南地区发现数量最多的先秦墓地。这些发现已经成为学术界理解岭南地区史前文化进程的关键资料。但仅靠几个遗址点的发现不足以支撑我们对这个地区古代社会历史的全面了解,我们还希望知道这个地区的宏观聚落结构以及它在长时段中的变化等方面的情况。掌握这些情况,也能为日后在当地进一步开展考古工作和研究提供线索。这是开展增江流域考古调查的第二个学术原因。此外,通过调查,建立文化遗产的台账,为以后的遗产保护提供依据,也具有十分现实和紧迫的意义。” “调查之前,已知当地古代遗址123个,调查之后,所知遗址总量暴涨到555个。”赵辉接下来在序言中对调查呈现的重要信息进行了扼要介绍,他写道: “在开展工作之前,调查队在汲取此前流溪河流域等调查工作经验基础上,设计了一套力求适合岭南地区草茂林密的地表特点的区域系统调查方法。从2017年起,各个调查小组几乎不间断地工作了14个月,走遍增城11个乡镇辖区。辛苦付出换来满满收获。调查之前,已知当地古代遗址123个,调查之后,所知遗址总量暴涨到555个。从采集遗物分析,这些遗址绝大多数是数个历史时段的人们反复居住过的。按时段划分,有新石器时代晚期至商代遗址270个,西周春秋遗址239个,战国至南越国遗址246个,南越国之后的汉代遗址38个,晋至南朝遗址16个,唐宋遗址109个,明清遗址68个。此外,在金兰寺遗址,以前即发现有距今约6000年的属咸头岭文化的彩陶遗存,只是这个时段的遗址目前仍仅发现这一处。增江流域各个时段遗址的数量变化和流溪河基本一致,直观反映了生活在南岭至三角洲过渡地带里的人们活动强度的变化。当然需要注意的是,新石器时代晚期至商代的时间跨度很长,不能和以后各自只有几百年历史的诸段落等量齐观。明清时期的聚落面积通常较大,也不能仅凭遗址数量断言其繁荣程度不如前段。但十分明显的是,南越国之后,这个地区突然陷入长达700年的萧条,直到隋唐时代才又焕发勃然生机。同样的情况也发生在流溪河流域,因此这很可能是整个岭南地区的全局性变故。” “调查采集得来的陶片等零星遗物虽然可供断代,却很难完整反映出文化的整体面貌。所幸的是,当地除了增城金兰寺遗址经发掘外,还有新石器时代晚期横岭、茶岭-甘草岭、陂头岭的发掘,商时期则有墨依山、老虎岭、围岭、隔田山等发掘,西周至春秋时期‘夔纹陶’遗存的发掘有浮扶岭、大岭顶-担水坳、来峰岗、沙岭、榄园岭,战国晚期至西汉前期则有银岗、西瓜岭窑址的发掘。通过这些考古资料我们发现,如地理上的过渡地带一样,当地的文化也始终处在北方文化和南部土著文化碰撞、融合的旋涡之中。例如我们可以在横岭、茶岭和甘草岭遗址看到,南下的石峡文化和以珠江三角洲地区为根基的虎头埔文化共存于此。因此,这个地理上和文化上的双重过渡地带势将成为深度解读岭南地区中国化进程的关键。”