|

|

|

|

|

|

|

|

左起:葛优、述平、姜文、周润发(资料图) |

|

|

述平 |

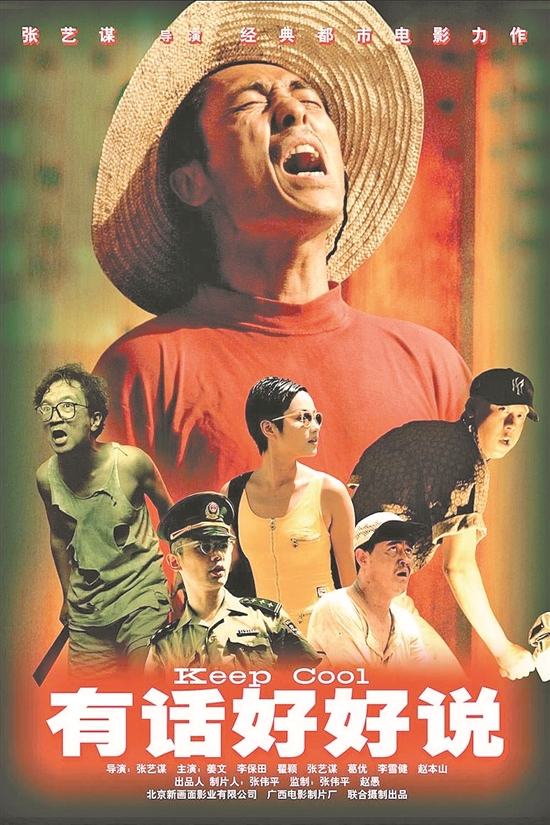

羊城晚报记者 龚卫锋 1月4日下午,2021中国济南吴天明青年电影高峰会开幕。这次,著名编剧述平在展映板块带来了他的成名作、张艺谋执导的《有话好好说》。这二十多年间,他还与姜文导演合作了《太阳照常升起》《让子弹飞》《一步之遥》等话题之作,而他编剧的《赵先生》《无人区》等作品也是好评不断。接受羊城晚报记者独家专访时,他谈到了《有话好好说》的创作、对编剧职业的理解、围绕编剧圈的争议以及对影视行业的展望。 编剧就是帮导演抬轿的 都市喜剧电影《有话好好说》改编自述平的短篇小说《晚报新闻》,在张艺谋的导演生涯中,算得上另类。该片讲述了青年赵小帅对漂亮姑娘安红的疯狂追求,“安红,我想你”更成为经典台词。 羊城晚报:通过这次展映活动回看《有话好好说》,感触如何? 述平:因为参与了作品创作,我看一些场景时会分心,想起了很多创作时的东西,然后看着看着脑海就脱离了剧情。这种一脚门里、一脚门外的感觉是编剧身份造成的。 羊城晚报:你印象最深的事是什么? 述平:那时候,张艺谋刚导完《摇啊摇,摇到外婆桥》,想要拍一部城市片。我当时还在写小说,他挺喜欢我的小说,就让我从长春到北京,跟他聊故事。之前,我从来没想过写剧本这事,没有这方面的理想。这种入行方式并不是我选择的,是被他生生给拽进来的。他当时也不知道要拍什么,但买了我三部小说版权,最后拍了一部。 羊城晚报:当时你是一个编剧小白,为什么要用你? 述平:张艺谋愿意找作家来聊事,是知道作家有从头创作作品的习惯,而且对作品熟悉,知道导演想深挖的内容是如何来的,还能拾起一些在小说创作中舍弃的材料,帮助导演挖掘可能性。作家本身也有写作能力,与导演互相碰撞,容易出东西。 羊城晚报:张艺谋是不是把你“剥削”得挺惨的? 述平:他那不算剥削,算榨取,翻来覆去地折腾。好几稿加一起,我给他写了一共90多万字,改了接近一年。他不知道往哪儿走,我们就摸着石头过河,我听他吆喝,拿我的稿来做实验。我愿意把小说和剧本当成两个作品看待,它们成形的时候,各是各的,完全不一样。电影剧本可能只用了小说的30%。 羊城晚报:没少吵架? 述平:很少吵架。我还是把自己的位置摆得很恰当的,知道导演是第一位的,自己要帮导演抬轿。我很清楚,我说:“我不写了,我要走!不跟你搞对象了!”导演会马上说:“那你走,别干这活儿呗!那就分手了呗!”良性合作显然不能到那一步。 羊城晚报:做了快30年编剧,现在应该轻车熟路了吧? 述平:说实话,我不太愿意改别人的东西。我的重心是写小说,现在也没必要写太多剧本,几年写一部,对得起自己就行。如果为了挣钱去当编剧的话,啥时候是个头啊?我还是追求一种自我满足,愿意编让我乐在其中的故事,符合审美,干得舒服。我去年写了一个改编自黑泽明《战国英豪》版权的故事,应该今年会上映。 拍电影应该是“二度创作” 在影视作品创作过程中,编剧的核心职能是创作故事、安排情节,随着行业发展,越来越多人跨界加入编剧行列……他们真的适合吗?述平担任多年编剧,从未想过当导演,他还是相信,专业的人该干专业的事。 羊城晚报:所以,《有话好好说》的磨练,让你逐渐从小说作者转变成了职业编剧? 述平:职业编剧要服从于一个大目标,在局部范围发挥主观能动性,没有太多发挥空间。我不建议电影从零开始创作。从零开始太厉害了,要求你像伍迪·艾伦、昆汀·塔伦蒂诺这样的导演,本身就是擅长说故事的作家。 羊城晚报:但伍迪·艾伦、昆汀·塔伦蒂诺这种作家型导演少之又少。 述平:我们采用的是导演中心制。一些导演会觉得他是第一位的,要参与创作故事,改剧本甚至写剧本。但不是所有导演都具备写好剧本的能力。在我看来,导演应该像一名组织者,找编剧、摄像等,最后作好判断。但没必要自己写剧本,那不是他们的长项。所以,我希望电影是“二度创作”。 羊城晚报:什么是“二度创作”? 述平:主创拿到剧本时已经有50分的内容了,题材、人物关系、情节走向有了,大的框架都在了。主创在此基础上寻找真正需要的内容,再生发一个新内容。这比你从零开始,不知往哪儿走要好。很多心气比较高的导演,一上来就想创作一个惊天动地、前无古人的故事,这往往干不成事。 羊城晚报:这个时候就需要一位编剧站在导演旁边? 述平:导演要建立他的电影世界,得从编剧那里拿东西。但并非好导演、好编剧都能合作。两个人最起码要三观一致,跟谈恋爱一样,契合度很重要。两个人要往一个方向走,有呼吸感,不至于谈一场戏,谈着谈着就谈不动了。 羊城晚报:现在有很多IP作者参与到编剧环节,你如何看待这种现象? 述平:IP原本指版权内容,但如今被一些人特指为玄幻、穿越等网文小说,有些版权甚至能卖到几千万元,那是很多严肃文学IP望尘莫及的。一个探险类的大IP找过我,我回绝了。这些故事离我的文学审美很远。我没法深入到它们的世界,引起共鸣。 还原度的问题不能怪编剧 近年,编剧维权事件频发:编剧和导演的署名权之争,编剧和作家的原著改编权、编审权之争等话题,屡屡引发舆论关注。 羊城晚报:不少作品被改编之后,原著党会对还原度感到不满,你怎么看? 述平:这不是创作问题,而是工业化生产的问题。编剧怎么改,改成什么样,出资方说了算,还原度的问题其实怪不到编剧头上。当然,编剧和资本关联不大,主要还得跟导演聊。 羊城晚报:看了烂片烂剧,很多网友会骂现在编剧的入门门槛太低,是不是真的很低? 述平:这可能是多人参与影视工业流程的结果。即便编剧写出来的东西有问题,但也有自己的话语逻辑。如果主创都参与修改作品,即便所有人给的都是好意见,但放在一起也很容易成为“四不像”。妥协出来的结果,有时不如编剧写的原版。 羊城晚报:现在不少编剧会提出一些诉求,比如宣传排位、版权争议等问题,有些问题呼吁了很多年,有用吗? 述平:一方面,项目不在你手上,你说了就不算。好莱坞也是这样,资方买的是编剧的创意。像J.K.罗琳这样有足够大的名气的作家编剧,才能拥有足够的话语权。另一方面,也得看题材。面对经典作品,资方也不敢让编剧乱改;但对于一些文学性较差的网文,编剧肯定会改动较大。 羊城晚报:在你看来,这几年编剧行业的整体素质是整体提升了,还是下降了? 述平:整体提升了。近年好多好剧、好电影都出自年轻人之手。编剧素质整体在滚动式地向前发展,这是必然的。 这年头没有怀才不遇的事 述平与姜文合作的《太阳照常升起》已成经典,他表示,这类作品放到现在不一定会票房大卖,但足以载入史册,毕竟,任何时代都需要好内容。 羊城晚报:现在我们为什么很难看到像《太阳照常升起》这类电影? 述平:资本逐利,更关注票房,行业弥漫着商业味,这是电影产业必然经历的阶段。但行业发展到一定阶段,片方便不能用烂片糊弄观众,往更高处走后,产业会慢慢形成良性循环。现在行业已经开始转变了,因为观众不傻,遇到不好的片就会直接骂。 羊城晚报:但是对于一些文学性较高的电影,观众还是不太买账? 述平:对。创作方和观影方,某种程度上在玩一场游戏,在此过程中慢慢磨合。一些影片如果想被更多人看到,就会在“成长”中改变“样貌”,从而跟观众达成某种契合。电影还是得拍出来让观众看,如果是自说自话的纯个人化电影,当然没人会看。 羊城晚报:《太阳照常升起》这种片子放到现在,票房应该也不会高吧? 述平:肯定的。不过,一部好作品不会因为票房而影响口碑。对创作者而言,需要的不是票房回馈,而是创作乐趣的回馈,口碑是获得成就感的最重要指标。观众的讨论和喜欢,会给我带来极大的满足感,我能感觉被理解了,和观众打通了。 羊城晚报:现在电影人获得机会是更难还是更容易? 述平:至少对于编剧而言,是越来越简单。这年头,没有怀才不遇的事。你在网络发剧本,只要是好故事,就不怕人看不见、找不着。但光有壮志和决心,光喊“我想拍电影,想成名”没用。虽然影视圈是名利场,但最终要看实力。