|

|

彭静旋 |

|

|

摆克成 |

|

|

洪羚乙 |

|

|

刘彬煊 |

|

|

唐靖雯 |

|

|

杨佳霖 |

|

|

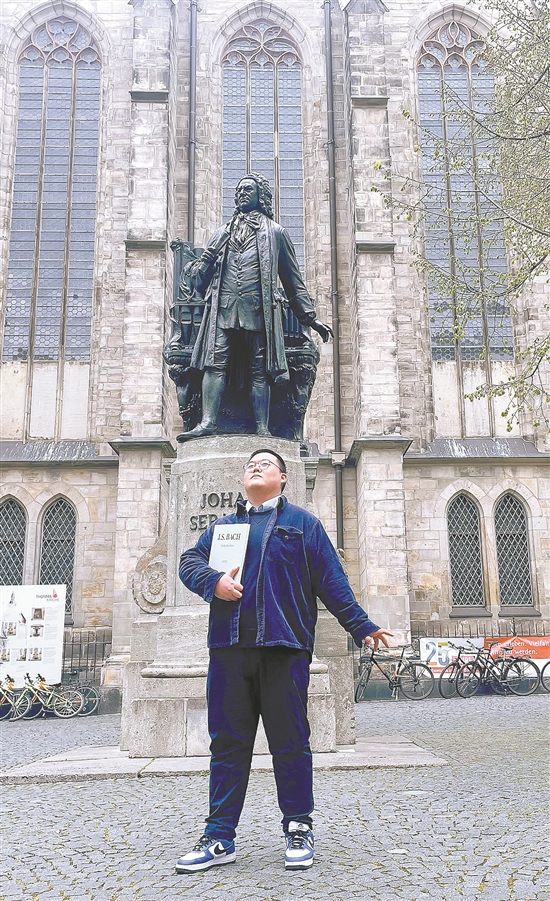

张珂通 |

文/羊城晚报记者 孙唯 实习生 黄思韵 徐思琦 汤君妍 图/受访者提供 近年来,中国广大留学青年身在海外,心系祖国,用自己的所学所长,化身文化交流的使者,在异域搭建起一道道中外沟通的桥梁。在建团百年和“五四”青年节的特殊时刻,羊城晚报推出青年节特别策划·中国青年在世界,邀请来自7个国家的中国留学生,谈谈他们努力推动中外交流的动人故事。 法国 一人一筝一曲 在法兰西街头征服听众 人来人往的法国闹市,一人一筝在其中穿梭。走到一处街头空地,红衣少女架起古筝,接好音响,施施然坐下,手起,落弦,悠扬的中国乐曲从指间流出,回荡在异国他乡。匆匆的行人在曲声中驻足,围成一圈侧耳倾听,浪漫的法兰西街头亦因此拥有了一块中国音乐的天地。 这天地的中心,是一位中国留学生,她叫彭静旋,4年前来到法国留学,现在正在波尔多音乐学院学习竖琴。 “我在欧洲看过很多街头表演,但却从未见过中国乐器的演奏。”谈起在法国街头表演古筝的初衷,彭静旋淡淡一笑,道出简单的心思,“好像在国外大家都不怎么知道古筝,我想用这种方式给大家介绍中国音乐。” 于是,2018年夏天,彭静旋把陪伴自己十几年的古筝从湖南带到法国。她身着国风服饰,背起古筝,犹如女侠,又似使者,怀着一腔孤勇与热爱走上了法国街头。 “我第一次表演的时候,心里挺担心的,我不知道外国观众会有什么样的感受和反响。”彭静旋回想起初次在波尔多大剧院门口广场上的表演时说,那个下午,她摆好器具,打开古筝,就有人上前好奇地问这是什么。开始演奏后,她投入了音乐的世界。潺潺如流水的乐声在她指尖拨动间流泻而出…… “因为弹古筝是要低着头的,余光也没扫到人,我一度在想难道没有人看我的表演?”一曲终了,传来掌声阵阵,彭静旋抬头起身致谢,才发现很多人自发地围成一圈,为她的表演热烈鼓掌,并投来赞赏的目光。她的第一次街头表演,成功了。 从波尔多剧院广场到塞纳河畔,从巴黎埃菲尔铁塔到罗浮宫前,彭静旋在法国街头进行了多场表演。如今的彭静旋已成了音乐领域的一位“网红”,在抖音上拥有九百多万粉丝,在Youtube上的订阅数也超过了五十万。她在YouTube上发布的《倩女幽魂》播放量超400万次,有海外网友留言说:“虽然没有歌词,但能感受到音乐中的悲伤。”“我仿佛听了一个中国故事,粉红的花朵从树上飘落,人们沉浸在爱情里。”人类相通的情感在音乐中跨越了语言,引起了广泛的共鸣。 在祖国日渐强盛的当下,彭静旋表示,作为留学生的她更有自信,也更有使命感将中华优秀文化传播到海外。 埃及 从零到一 在开罗搭建起首个中文课堂 “我和我的祖国,一刻也不能分割……”一阵熟悉的歌声悠然响起。这里不是中国,而是距离北京7500多公里的埃及开罗。一群埃及孩子在这里写小诗、学武术。在这些幼小的心灵里,中国56个民族和960万平方公里的辽阔土地,是每逢周末,一期一会的朋友之约。这一切还要从埃及留学生摆克成当年的一次经历讲起。 2006年,摆克成来到埃及学习,在北非的这片土地上,度过了他的本科、研究生生涯,还建立了一个幸福的家庭。有一天,在中国大使馆的活动现场,华人华侨留学生的孩子们相聚。在唱国歌的环节中,孩子们熟练地唱起了埃及国歌。当被问中国国歌怎么唱时,小朋友们却摇摇头。摆克成惊醒:“不管中国人在外学习得多好,我们的国家情怀还不够。” 2018年3月,他和几位中文老师课后闲聊:“从事教师多年,反而自家孩子在中文方面的学习被耽误了。”“要不我们尝试先搭建一个中文学习班,让我们身边的小朋友学习中国文化。”已经担任埃及中国学联主席的摆克成提议。 消息一出,不少华人华侨家长们兴冲冲地拉着家里的娃过来。很快,三十多个不到六岁的孩子走进了这家“中文课堂学前班”,摆克成的孩子也在其中。 渐渐地,学联中文课堂的孩子越来越多。如何真正让每一位孩子接受到系统的中文教育成为了摆克成眼前的一大难题。2018年9月,真正的“埃及学联中文课堂”诞生了。孩子们平常在各自的学校上课,每到周五周六(埃及的休息日),“早上9点到11点,下午1点到3点,一节课45分钟,一天4节课。整个学期的开学放假和孩子们的学校同步。”摆克成说,这是为了让孩子们感受到中文课堂也是真正的课堂。 刚开始“中文课堂”只有70多名学生,1个班15个人,设学前班和小学一、三、五年级。如今,“中文课堂”有110名学生,开设年级从学前班覆盖到初三。课堂教学以国内九年义务教育教材为主,辅之国学和中华武术、广播体操等课程,累计为超过500名旅埃侨胞子女提供中文课程等教学服务。 目前,摆克成已在线上入职吉林外国语大学,未来会回国担任一名高校老师。对于“中文课堂”,他形容这个课堂是“自家孩子”般的存在:“我把它当作我生命中最珍贵的一份事业来做,不管我走到哪,这件事都不能丢下来。” 意大利 从绘画到策展 一位95后艺术家的艺术“漫游” 2021年,在罗马美术学院学习绘画五年后,1997年出生的洪羚乙策划了一场中意青年艺术双年展,100位来自中国和意大利的青年艺术家们在“云”端的同一空间里,以作品触碰心灵。从绘画到策展,跨界的流动感不仅呈现在洪羚乙的画作里,更呈现在她致力于促进中意对话的步调中。 在这场中意青年艺术双年展上,洪羚乙借鉴了近两年国内比较火的3D虚拟展厅形式。艺术图形、数字艺术与插图、雕塑与装置……每一个“房间”承载着一个“小世界”,观众只需点击“房门”,便能进入到独立的虚拟空间,进行360度全方位“漫游”。具体作品呈现方面,洪羚乙也花费了不少小心思:“我们此次布展特意把中国和意大利的青年作品混合展示。比起依国籍划分作品,以创作类别进行划分能模糊地域界限,展览效果更好。” 参展的意大利艺术家Martha Micali形容这次线上展览为“出乎意料的美好事物”。“希望能尽快去中国,我正在享受这里的虚拟之旅。”他在社交媒体上写道。不少当地观众同样感到耳目一新,向洪羚乙传达对中国青年艺术家的喜爱之情,“中国青年艺术家在绘画技法上非常扎实。作品在这样的基础上融入个人想法,视觉效果非常精美。” 从大三开始接触策展工作 ,如今研二的洪羚乙已经参与了五六场展览的策划组织及协助。 2018年,受到国内共享单车的启发,洪羚乙以自行车为主题开办艺术展,诠释自行车蕴涵的环保理念。同年,洪羚乙还参与策划一场新年庙会,把新年的喜庆和中国的文化一起带进了罗马美术学院。庙会上,意大利朋友们穿上洪羚乙带来的唐装,用毛笔写中国字,品尝同学们亲手下厨的各地小吃,询问生肖甚至成为中外友人见面时的流行打招呼方式。 现在,担任意大利中国学生学者联谊会主席的洪羚乙希望自己继续深耕艺术展览领域,开展更多中意青年相互交流的展览活动和中国传统文化的分享活动,“接下来我们有一个和博洛尼亚市政歌剧院合作的艺术项目,以中国京剧为主题。” 荷兰 国粹无双 用乒乓球和篆刻传播中华文化 在荷兰生活十年,如今27岁的刘彬煊正在莱顿大学攻读国际关系硕士学位。留学荷兰这些年,他以传扬优秀的中华文化为己任,以乒乓球运动和篆刻艺术为媒介,尽心尽力地担当着一名中外文化交流使者。 刘彬煊五岁开始练习乒乓球,是个忠实的乒乓球爱好者。留学荷兰期间,他参加了当地举办的乒乓球比赛活动,获第一届全荷留学生乒乓球赛的第三名,还于2019年受邀参加中国驻荷兰大使馆举办的熊猫杯乒乓球赛和中国-比利时乒乓球友谊表演赛。 在此过程中,他通过乒乓球加深了与外国友人间的文化交流。“西方人都比较慕强,而中国的乒乓球水平是他们比较认可的。他们通过认可你的球技,转而认可你这个人,然后才更愿意接触中华文化。我想,这也算是‘乒乓外交’的一种延续。”刘彬煊笑言。 刘彬煊身边,不少荷兰人都很热爱乒乓球。“他们可以做到每天都钻研球技,为了弄明白一个发球技巧,他们会对每一场比赛和训练进行录像,然后对照录像反复地研究。”刘彬煊以球会友,将赛场上的对手变为比赛之外的朋友,在谈天说地中实现文化的交融,“通过这项运动,我得以向他们介绍真正的中国,使得中国的形象在他们脑海中立体成型。” 乒乓球外,篆刻艺术也是刘彬煊用以宣传中华文化的特别形式。“书法篆刻更像是一种艺术的交流。艺术是没有国界的,书法的神韵和作品带来的震撼感,令外国友人们印象深刻。”虽然他身边对书法篆刻有研究的人不多,但他仍想凭借自己的努力,以篆刻推动文化交流之路。 疫情前,刘彬煊曾作为全荷学联埃因霍芬分会的一员,在校园集市中用小篆写福字、刻章,展示中国的传统文化。“外国友人会来到我们的摊位前,向我们询问这些汉字的含义。”在文化交流的过程中,刘彬煊认为,外国友人习惯以他们的视角看待中国。因此,促进文化交流,重要的是找出两国的共同文化,以双方都能够接受的方式,构筑文化沟通的桥梁。 韩国 一舞芳华 国魂生花 在韩国开中国舞工作室 “我们想在韩国开设一个平台,分享中国舞和中华文化。”唐靖雯是韩国汉阳大学舞蹈学专业的在读博士。在韩国学习期间,她接受了韩国舞蹈文化的熏陶,也从另一个角度加深了对中国舞蹈的思考与感受。综合考虑过后,一群志同道合的小伙伴携手创建了首家在韩中国舞教学工作室,为华人朋友或外国友人提供学习中国舞的机会。 “随着这几年网络社交平台的宣传,中国舞的热度逐渐升高。在这个工作室创办之前,我们就有一个在韩中国舞的群聊,后来有学生看到我们教学总监在社交平台发布的舞蹈视频,提出了学习的想法,就这样一步一步地,几位小伙伴一起建立了中国舞工作室。”唐靖雯介绍道。 工作室于2021年10月开始上课,分别设置有中国舞、古典民族舞等课程。“在经过学习后,很多零基础的同学身体协调性、平衡性都提高了许多。如果不是受疫情影响,我们还计划走出教室,去韩国街头进行演出,并拍摄视频发布到网上。”唐靖雯如是说。 中国舞离不开中国文化,唐靖雯在教学中也贯彻了这一理念。“教学的时候,我们上课一定会讲的就是动作原理、发力方式、运动意识等,还有‘以腰为轴,以胯为本,以脚为根’的概念,这些都和中华文化息息相关。”她说,这样的教学除了能起到普及中华文化的作用,还能给因疫情暂时无法回国的年轻人传递文化归属感,“就像在异国他乡也拥有一个大家庭的感觉。” 现在工作室让学生每学完一个小舞蹈就进行视频录制,然后根据个人意愿,可以在社交平台上进行传播与交流。在未来,唐靖雯希望能够带着舞蹈走出教室,弘扬中华文化,吸引更多的外国友人学习中国舞。 丹麦 带着黄河协奏曲 他在丹麦奏起“中丹好声音” 在丹麦哥本哈根,每周三有一场教堂音乐会。在一位中国留学生的推动下,《阳关三叠》《凤求凰》等古曲在这里悠然奏起。 1998年出生的杨佳霖现就读于丹麦皇家音乐学院,是一名钢琴系的硕士研究生。在丹麦,他与两位中国同学共同成立了一个由声乐、中阮、钢琴组成的中国室内乐三重奏乐队,借助西方的配器法,改编中国传统曲目。 每首曲子的准备时间约为一周,其间,他们需要重新调整分配声部、伴奏和旋律,让中西乐器的调式相互配合。功夫不负有心人,三人齐心协力,完成了一系列古曲的改编,获得同学和老师们的一致好评。 在丹麦中国学生学者联合会首届文化艺术节上,杨佳霖分别邀请了来自匈牙利和美国的朋友,一起排演《春节序曲》。“这首曲子对于中国人而言,就像《Jingle Bells》(铃儿响叮当)对于西方人的圣诞节一样特殊。”杨佳霖向外国朋友解释道。排练到曲子的抒情部分时,外国友人也不禁动容。“我想起了我的家人。”说着,匈牙利朋友停下了手中的单簧管。 自幼,杨佳霖由爷爷奶奶照顾长大。二老都是教师,其中爷爷是一名数学教授,闲暇之余,他经常在家里哼起《在那桃花盛开的地方》《沂蒙山小调》等歌曲,这些曲目伴随儿时玩乐,勾连起杨佳霖的童年记忆。在杨佳霖心里,还有一首从小学三年级留到现在的曲目——《黄河协奏曲》,他希望可以在丹麦首演。 那时,爷爷买来了相关的琴谱,却不知道当中曲子的编排完全是专业院校的学生才能胜任的难度,杨佳霖还记得最初翻阅完的第一反应,“就像我刚学了加减乘除,突然看到一道微积分的题。”现在,他努力练习,希望能实现自己的梦想和爷爷的心愿,“我很喜欢这首曲子,它代表着我们中国人坚强不屈的意志,我希望能让丹麦人民听听我们黄河气势磅礴的旋律。” 谈及毕业后的规划,杨佳霖表示将继续考取音乐博士的学位,“一方面,我想把所学知识带回到中国。另一方面,我希望能够用钢琴这种西洋乐器来表达我们独特的东方韵律,让外国友人听到不一样的中国声音。” 英国 站在世界舞台 他发出中国之声 “希望能把我在海外这么长时间工作生活学习的经验,用来报效祖国。”1990年出生的张珂通现就读英国格拉斯哥大学,是一名社会经济史方向博士研究生。在近13年海外学习工作期间,他积极参与对外交流,活跃在国际交流活动舞台上,致力于对外传播中国声音。 2021年,第二十六届联合国气候变化大会上,张珂通代表中国非政府组织参与“人类和地球的信仰计划”边会(Side Event)活动,向世界分享了一个来自云南傣族生态保护地的故事——在云南西双版纳,傣族人民的“竜山信仰”。在那里,大片森林被当地民众当作“神林”来保护,严禁砍伐、采集、狩猎和开垦等。 “虽然中国以‘无神论’为主,但也有着少数民族对于大山的自然崇拜,它能和节能减排相呼应。在分享过程中,我会传达我们文化的特色,也会突出宗教的元素,以外国听众感兴趣的方式来讲述中国故事。”张珂通说。 在英期间,张珂通积极参加英国广播公司、《泰晤士报》等海外媒体的采访邀约。在他看来,“去了一定比不去好,我希望有中国留学生的一个声音立在这里,让海外听众获取更全面的声音。” 2019年,英国广播公司电台对中国的国庆节进行新闻报道,节目上,张珂通不仅向海外听众介绍了国庆阅兵仪式,还谈到了中国人庆祝祖国生日的方式:“我们有群众庆祝、花车巡演、出行游玩。有时国庆节与中秋节重合,亲朋好友会相聚一堂。我们和每个国家一样,都真情实感地庆祝自己国家的生日。” 为加深中英两国的文化交流,张珂通还在2019年创建了格拉斯哥中国文化周,分享中国文化。谈起创立中国文化周的初衷,张珂通不禁联想到自己初到外国时,想交朋友但又很害羞的心态,“事实上,不少留学生富有才艺,会写书法,穿汉服,演奏一些民族传统乐器。当地人对我们既熟悉又陌生,总在大街上相遇,但很少有一个交流的契机,我希望通过这些活动创造出双向交流的平台。” 谈及未来的规划,张珂通希望自己能继续为国发光发热。他在其主编的杂志《英伦学人》写道,“仰望星空,是先辈们的事迹闪闪发光;脚踏实地,是我们在书写新的故事。”