|

|

讲座现场,从左至右依次是高旭、冯娜、唐诗人 |

|

|

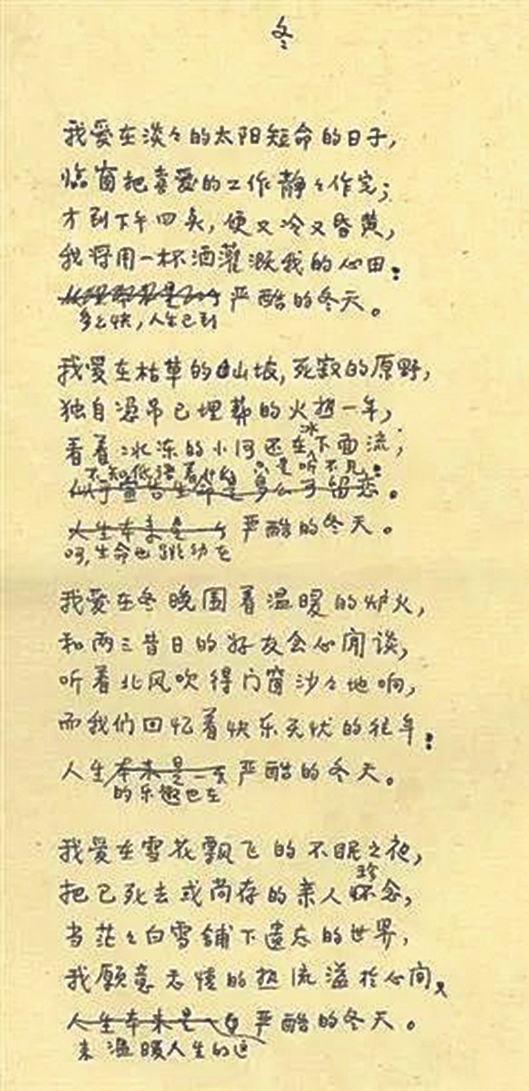

穆旦手稿《冬》 |

文/羊城晚报记者 孙磊 西南联大时期的现代主义诗歌在上世纪40年代乃至中国新诗史上都占有重要的一环。近日,“抒情的复调——西南联大现代主义诗群的抒情诗学”学术讲座在线上举行,来自暨南大学文学院的唐诗人副教授和诗人冯娜,与中山大学历史学系的博士后高旭就“抒情的现代性”“诗歌的个人史与时代史”“诗歌如何介入历史”等主题进行了深入对谈。 高旭:新的时代是需要新的情感 二十世纪40年代的昆明,一批诗人如穆旦、杜运燮、袁可嘉等积极介入现实,以诗歌回应战争经验。诗人选择现代主义的技巧和方式,首先是因为全面抗战的爆发带来了私人经验的公共化,也使得诗歌与现实的关系得到了前所未有的强调。 正如陈残云在1939年发表的《抒情的时代性》一文里所强调的那样,“新的时代是需要新的情感”,因此,诗人们普遍面临一个抒情范式与抒情策略的改变。其次,汉语新诗“纯诗化”的内在发展脉络,也要求诗人们不再沉溺于个体情绪的直接宣泄,而更多采取知性的方式来沉淀情感。 这一时期的创作,明显受到了西方现代主义诗人如W·H奥登、T·S艾略特、保罗·瓦雷里、里尔克等人的直接影响。另一方面,西南联大现代主义诗人的创作,也积极接纳了传统诗学中的理论资源,体现出了强烈的本土性。四十年代西南联大诗歌群的写作实践,就是在传统与现代之间、在本土与西方之间寻找一个有益的平衡。 西南联大现代主义诗群的抒情风格,较之三十年代有了显著的变化,这体现在抒情主体的变迁、抒情意象的反叛和抒情策略的变化三个方面。具体来说,这一诗人群体的抒情主体,不再是个体的“我”而呈现出复杂的多重身份的“我”,也就是“抒情的复调”。 同时,抒情意象也有了变化,诗人们善于将抽象的哲理熔铸为具体的象征意象。在抒情的方式上,诗歌不再是个体情绪的表达,而是与现实有着紧密的关联。比如穆旦的诗歌《防空洞里的抒情诗》,使用了大量与战争息息相关的词语,在反讽的语调中,形成修辞的陌生化,也体现了穆旦所说的“新的抒情”。 唐诗人:把握一个时代的精神史 在中国现代文学史上,现代主义诗歌的本土化很大程度上是在二十世纪40年代完成的。尤其穆旦的出现,直接提升了中国现代主义诗歌的成熟度,甚至到达了一个顶峰。为什么会在战争年代成熟? 通常而言,战争年代需要最直接表达抗争精神的战争文学。而现代主义诗歌是既晦涩又悲观,这种风格如何会在“救亡”为主题的时代盛行?穆旦等人的诗歌既纪实、也抒情,纪的是战争时代血腥残酷的社会现实,抒的是愤怒之情、哀痛之情。不管是杜甫的“诗史”传统,还是西方现代主义诗学理念,都是对现实的深层次关注,是对底层人民悲惨遭遇的悲悯与同情,以及对暴力、战争等各种压迫的愤怒与反抗。 这些融合着悲悯和反抗的情感如何在一首诗里融合?穆旦等诗人选择的现代主义诗学方法,像客观化、复调化等等,都是为了更好地抒发自己内心深处的情绪和想法,这些情绪有愤怒有悲恸,也有无力感、绝望感,而以这样的状态所抒写的诗歌,往往也蕴含了最深的反抗性和批判性。我们回顾西南联大阶段的文学和诗歌,不仅是看当时的诗人有怎样的时代观点,更是通过了解他们的表达方式,来把握一个时代的精神史。 冯娜:诗比历史更普遍,更真实 西南联大诗群是特殊的历史时期出现的诗人群体,这批诗人具有良好的教育背景、诗学修养和文化视野。历史选择了这样一代人在家国存亡之际、在战争和迁徙之中,直面了时代的疮痍和剧变。 在西南联大诗群的诗人身上,我们可以看到,在现实的重负下、在“严重的时刻”,诗人何为、诗歌何为。 任何一个时代,诗人都要面临如何思考和处理自己与时代的关系问题,并试图回答现实向他们提出的种种疑难。个体性的书写与公共性的经验怎样得以贯通,从而实现如亚里士多德所说的“诗比历史更普遍,更真实”,是一个诗人始终要面对的核心问题。 穆旦的《森林之魅》、卞之琳的《慰劳信集》、杜运燮的《晚稻集》等文本都是这代诗人以最直接的现实经历、生命体验所凝结的他们的心神。他们创作实践不仅是诗学内部的探索,更是一种历史的存证。 每个人都无法逃避时代的际遇和公共处境,正如当下我们身处疫情,人类共同命运的体验从未如此深刻地链接了当代人;同时也强烈冲击着沉溺于个体情绪中的人们,正如米沃什曾言,“我从未离开人群,悲伤与遗憾联结着我们”。在人类共同的困境中,诗人和作家如何写出一种普遍的存在,是一个永远不会过时的问题。