|

|

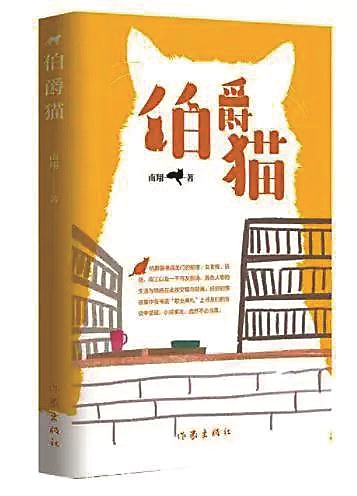

2022花地文学榜年度短篇小说得主 南翔 |

|

|

南翔,本名相南翔,1955年出生于广东韶关。深圳大学文学院教授。著有小说、散文、评论《南方的爱》《绿皮车》等 |

|

|

|

文/羊城晚报记者 陈晓楠 【访谈】 注重田野调查 大过从纸上得来 羊城晚报:为什么短篇小说《伯爵猫》会聚焦在一家即将倒闭的独立书店? 南翔:书店是现代文明尤其是都市文明的重要承载,独立书店是国有书城、图书馆之类的有力补充,它像毛细血管支撑起城市文化流动的根根神经末梢。在当代的工商情境下,网购等形式对实体书店是很厉害的击打;民营小书店,由于缺乏经济等竞争力,受伤尤其严重。我相信,作为一个读书人,每当听到一家家小书店濒临关张的消息,心里都会嗒然一沉。 羊城晚报:小书店濒临关张,是不是象征着都市人精神危机的崩塌与重建? 南翔:我曾去过深圳不少地方的图书馆以及大书城做讲座,也去过不少小书店做过新书分享等讲座活动,如龙岗的麦哲伦书店,龙华的得间书屋,还有位于福田的小津书屋……深晓维系一个书店大不易。 都市人的精神状态受多方面影响,喜欢阅读,善于思考,热爱交流,则多半需要借助书吧的各类分享活动,这对公民的素养提升必定大有裨益。作为一个写作人,我注重田野调查大过纸上得来,书店尤其是小书店,洵然是我观察、理解与瞭望社会的一个窗口。 羊城晚报:这种田野调查的方法能够为文学创作带来什么?对年轻创作者有何启发? 南翔:我除了写小说,也写过不少非虚构作品,譬如《手上春秋——中国手艺人》,就是到广西、江西、福建及广东等地做过不少田野调查。田野调查不一定是到田里去、到河里去,而是要求笔者深入民间、深入基层、深入到人物中,用心感受并发掘出很多东西。 在互联网时代尤其要强调田野调查。田野调查是现在几乎所有年龄学生包括大中小学生包括研究生的短板,我每每吁请,应让我们的学生更多奔向广阔的社会与民间去采访、倾听与感知,以弥补一味的课堂、尤其是只看视频带来的诸多副作用。 当代作家需开掘 独特的都市感 羊城晚报:在城市的褶皱里挖掘故事,可以说是当代作家和人文学者的一种“天职”? 南翔:在某种意义上说,现代化的过程就是城市化的过程。特别是改革开放之后,城市日新月异,拔节生长,青年人的对城市的向往更是汩汩滔滔,势不可挡。因为教育、就业乃至对未来的渴求,无不需要依托都市尤其是大都市。这样就给当代都市文学带来蓬勃的素材生机。书写城市、城市人、城市生活,会成为越来越宏阔的画卷。 当然不是说,不能写乡村,我们依然需要更多、更好、更有力的乡村书写,只不过,这种书写,不能是沈从文、汪曾祺的简单摹状,正如同书写都市也不能是照张爱玲的葫芦画瓢一样。当代有出息的诗人、散文家和小说家都需要有自己独特都市感的开掘,包括语言、主题、情境和人物。 羊城晚报:您提到自己青年时曾任铁路工人。您写的《伯爵猫》及一些其他作品(如《凡哥和他哥》),也经常关注城市里的小人物,这种底层书写的意识是否源于您的生活经历和观察? 南翔:我在高考恢复上大学之前,曾在南昌铁路局下属的宜春火车站当过7年铁路工人。那时当工人,物质生活匮乏,精神上也很苦闷。于是我开始写诗歌,主要发表在铁路局的机关报纸副刊上。后来,我考入江西大学中文系。对底层生活的考量,并不因我较早进高校当了教授而消减。 短篇小说集《伯爵猫》收录了我近年创作的16个短篇小说,有历史/现实,底层/情感,生态/变迁等多个棱面。感情或是其中不可或缺的贯穿性红线,柔韧而绵长,如《伯爵猫》写的是书友情,《玄凤》写的是夫妻情,《凡高和他哥》写的是兄弟情,《果蝠》写的是人与动物之情……有一些美好的情感已经在现实生活中渐行渐远,是故,这些小说就多少有一些挽歌的意味吧。 “新客家”感受 会成为文学力作之源 羊城晚报:1998年底您从南昌到深圳,这对个人的创作与人生有什么样的影响? 南翔:我喜欢南方的温暖,惧怕长江两岸城市的冬天酷寒、夏天炎热;我也喜欢滨海的城市,蕉风椰雨,干净爽朗。我出生在广东韶关,只不过两岁就跟随铁路工作的父亲内迁到了江西。江西也是南方,那是长江以南,岭南才是我感觉中的“南方以南”。 我热爱方言,会讲多种江西方言,也对此生未学会粤语十分感伤。普通话固然是写作的基础,可是多学几种方言,一定是大有好处的。 我的短篇小说《回乡》,就包孕了我母亲老家湘方言的元素。深圳、岭南和大湾区是数千万移民的锚地,他们前赴后继,络绎于途,成为这些城市的“新客家”,这里面的人物、故事和情感,当然是作家不愿放过的题材,值得不断挖掘,成为一篇篇力作的源泉。 羊城晚报:您为何如此钟情短篇创作? 南翔:我在二三十年前就写长篇,1990年代及之后则中短篇并重,结集的如《前尘:民国遗事》《女人的葵花》《抄家》等。这三五年确实是短篇较多,如去年创作的六个短篇分别刊发在《人民文学》《中国作家》等刊物的短篇小说头条,还被《新华文摘》《小说月报》等多种刊物收转,《伯爵猫》也是去年中国小说排行榜的上榜短篇小说。这部分说明短篇小说在当下的阅读中日益被看重。 我也希望自己在万把字的每个短篇里,纳须弥于芥子,藏日月于壶中,给当代短篇小说不断注入新鲜与活泼,提升短篇的审美品质。 【致敬词】 南翔《伯爵猫》 《芙蓉》2021年第2期 作家南翔以历史感、在场感和美感来涵盖自己在短篇创作上的追求。《伯爵猫》就是很好的体现。 疫情下有书店关张,告别之夜,娟姐把书友们召集起来,讲述各自与书店结缘的起初。三言两语,称不上完整的故事,自由流淌于这一方小小天地,形成一座精神栖息的孤岛,也成功地构筑起一个精神的对话空间。一个小小的书店,一只小小的伯爵猫,让我们窥见深圳的城市肌理以及深海般的人心。 【感言】 深圳滋养了我持久的文学热情 半个多世纪以来,《羊城晚报》花地副刊聚集过一大批文学大家的作品,如茅盾、巴金、冰心、孙犁、秦牧、陈残云、王蒙等等,花地以其新颖、个性和深邃,彰显了对文学与文化的不倦追求,在业界内外广有口碑。花地文学榜已经成为国内外华语作家日益看重的一个文学奖项。此次我能登榜,与有荣焉! 我虽然出生在广东韶关,可是两岁就随父亲迁往江西,1998年底由南昌大学调入深圳大学,有朋友调侃,既然名叫南翔,终究还是要回来的。我从事文学创作已经有40多个年头,其中有一半以上的时间是在深圳度过的,作品的题材与发表也多半与深圳有关,是深圳这块改革开放的热土和移民文化,滋养了我持久的文学热情、人性关怀和审美渴望。我去年发表的几篇转载率很高的短篇小说《伯爵猫》《钟表匠》《凡高和他哥》……都相关深圳地域文化的关照。 我早年写过几个长篇,中篇也发过不少;晚近十来年,以短篇为主,原因有二,一是,看到阅读情境的转变,如果说农耕文明以及工业文明可与悠闲为伍,那么在信息时代以及工商情境下,“时间就是金钱,效率就是生命”岂止是深圳一地的写照!阅读的时间与生长的代价成正比,四处皆然,怎能不重视;二是,感悟到短篇只要写得好,同样具有篇幅不以长短论轻重的包蕴,同样具有点石成金的质地。 深圳以及粤港澳大湾区不仅仅是中国改革开放的领头羊,也可以成为当代都市文学的一扇东风劲吹的窗口。因为这里城市化程度高,人口流动大,新移民不断叠加,对信息、知识、法治、教育和文化的渴求与日俱增。异质文化的碰撞、交流与吸纳,无疑是人性关怀的生发点,现代文明的推进器和文学蓬勃生长的酵母。深圳及粤港澳大湾区有这样的先天积累与后天储备。一切有出息的作家都应该秣马厉兵,勉力前行,不断捧出无愧于自己、时代和未来的优秀作品。 愿意与朋友们共勉!努力!奋进! 谢谢。 (文字整理:羊城晚报记者 郭起)