|

|

费勇 文化学者,暨南大学生活方式研究院联席院长。著有《金庸全传》《作个闲人:苏东坡的治愈主义》《零度出走》等 |

|

|

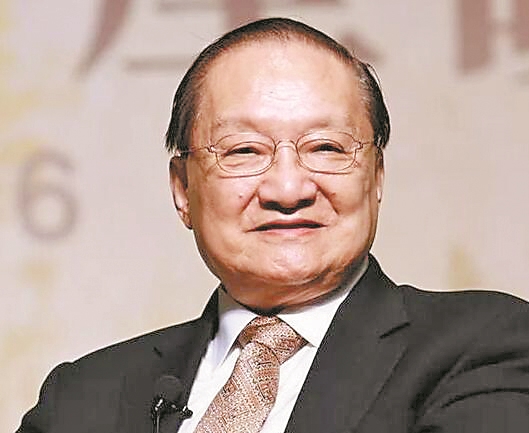

金庸 |

|

|

金庸百年纪念展现场 |

文/羊城晚报记者 孙磊 实习生 黄明圆 “金庸热”已成为一种常态 羊城晚报:有关金庸的阅读、报道,一直热度不减,您是如何看待这种现象的? 费勇:确实,关于金庸的报道今年特别热。我也觉得有点奇怪,但是也正常。大家不用担心这种热,就是一阵风,过了就冷了。金庸从20世纪80年代一直热到现在,可以说从没停过,已经成为一种常态了。而且我也问过金庸版权的代理商,金庸作品每年的销量都是很稳定的。除持续时间长,金庸小说读者覆盖地域广,从中国的大陆、香港、台湾,延伸到东南亚、北美洲、欧洲、大洋洲的华人社会。读者群雅俗共赏,从政府官员、大学教授到平民百姓,都喜欢读金庸的新武侠小说,这是很罕见的。 羊城晚报:金庸的小说为什么会这么“热”? 费勇:金庸小说有着独特的文化意义,他改造了武侠小说这一文类,他让传统武侠小说渗透了现代精神,达到了过去从未达到的文化品位。尤其是他改变了旧武侠小说中侠客的成长模式。很多人喜欢金庸,就是喜欢现在很难看到的小说中的那种侠义精神。 第二,不得不承认金庸的语言水平很高。我个人认为在20世纪有两个作家对汉语发展的贡献很大,一个是张爱玲,一个是金庸。金庸受原来明清时代小说的影响很大,写作语言回归到了古典汉语那种腔调,同时又保留了现代小说的语言,他摆脱了那个时代流行的翻译腔。 第三,金庸小说塑造人物非常成功,他笔下的人物从早期的郭靖,到后来的韦小宝,还有黄蓉、乔峰等人,真的是每一部都有一个人物让你很难忘。而且他在塑造人物的时候,把人性写透了,一般的武侠小说都是标签化、类型化的,但金庸不是。金庸的小说尤其是写到后来,每一个人物都很丰富、很立体,好人坏人你很难区别。正因为他把中国的人情世故都写透了,所以到现在他的作品还是一座富矿。我认为很多所谓的纯文学作家跟金庸相比,对人性的理解都略显浅薄。 武侠小说慰藉了“文化乡愁” 羊城晚报:能否谈谈金庸对您个人的影响? 费勇:金庸的小说对我来讲十分珍贵。1984年我正在读研究生,其间遇到一位日本留学生,他能把《论语》背下来,我当时感到非常吃惊。因为我们这一代人与传统文化的断裂实际上是非常严重的,而我的日本同学居然能背诵唐诗宋词,熟读四书五经。 也是在读研的时候,我偶然看到了金庸的小说,便一发不可收拾。当时大陆出现了盗版的金庸小说,我看的第一本依稀记得好像是《天龙八部》,当时一下子入迷了。我花了一个月时间,几乎每天熬夜,把我能找到的金庸小说全部看完了,看完以后深感震撼。这个震撼在于当时我确实第一次看到了中华文化古典美的一面,中国的棋琴书画,中国的道家、佛家,在他的笔下显得格外有吸引力,这些小说把我们带回到中国古典文化的源流,为我们补了一堂名为传统文化的课,让我们知道,原来我们的古典文化是这样的。 金庸的小说让我们重新去审视传统文化,不管是在中国还是在海外的华人圈,他的小说在像我一样的“60后”到“80后”的这几代人当中,我觉得是起到了一个连接当代和传统文化的桥梁的作用。 羊城晚报:您认为金庸小说中所呈现的传统文化和今天年轻人喜欢的“新国潮”有没有一些联系和区别? 费勇:本质上我认为是一样的,只不过当年金庸选择武侠小说这种文类。现在的年轻人喜欢非遗,喜欢马面裙,就跟我们年轻的时候喜欢梁羽生和金庸的武侠小说本质上是一样的。在我看来这是一种文化乡愁,有一种说法很有意思,任何人、任何民族,当经济发展到一定程度,他们一定会回到源流,找寻他们的根源,回归到传统文化。 羊城晚报:金庸小说中的“文化乡愁”在今天是否有了新的演变和拓展? 费勇:工业革命之后,这种“文化乡愁”在全球范围内都是非常普遍的,因为工业革命带来城市化、全球化、标准化,与传统文化差异显著,促使人与乡土开始割裂,这是人类在现代化转型过程中,几乎每一个民族都面临的问题。 而“文化乡愁”在中国有着更为特殊的历史情境。当年金庸武侠小说横空出世时,香港还未回归,海外有大量华人,从1949年一直到80年代初,海外的华人很难回国。当时金庸的小说,也包括古龙、梁羽生的武侠小说,那个年代在港台地区以及海外华人圈特别兴盛,因为他们回不了中国、回不了原乡。金庸构建的武侠小说世界代表了这些群体对故乡的一种文化想象,他们通过阅读小说的这种方式,把对中国的文化记忆以及文化认同在故土之外流传下去。 改革开放以后,我们这代人开始接触到金庸的小说,也非常喜欢,因为我们经过30年非常特别的教育,突然回头发现原来我们的根还是在中国传统文化上。对我而言,金庸的小说唤醒了我文化上的中国意识,我能体悟佛教的慈悲,道家的飘逸,儒家的敦厚,对中华传统文化的喜爱早就刻写在我的基因里。 时间是检验经典文本的唯一标准 羊城晚报:您认为金庸的武侠文化是否能与现代性接轨? 费勇:在健全的现代社会中,像金庸小说这种文化的出现是必然的,而且它反而会得到蓬勃的发展。实际上在很多发达国家,现代化程度越高,在经济与科技上非常超前,但在人文上反而会往回看,就好像是需要回到自己的传统文化中去寻找一种心灵的慰藉,这是人类发展的一个有趣的现象。 金庸小说具有深刻的人文关怀和哲学思考,这也是他的小说能够超越时空,长盛不衰的重要原因。在金庸的作品中,我们不仅能找到江湖梦,更能找到人性的光辉。 羊城晚报:您怎样看待关于金庸小说的文学性争议? 费勇:我的看法是,什么是文学,什么是经典,这个不是由某一学者评定的,甚至也不是由某一官方鉴定的,它唯一的答案、唯一的裁判,就是时间。举个例子,明清时期,《水浒传》和《红楼梦》并不是经典,就连文学都算不上,那时这些书籍都被认为是“地摊文学”,相当于手抄本在地下流传,是禁书。但在现在,这些书都被奉为经典。 到底什么是文学,其实没有一个标准的定义,最后只能交给时间。讨论金庸的小说是不是经典,是不是文学,我觉得这个讨论是没有意义的,也许100年后,那时来讨论我们这个时代的伟大作家,也许那个名字我们都没听说过,就像曹雪芹时代无人听说过曹雪芹,莎士比亚时代无人听说过莎士比亚。我对金庸的评价,只能说是我站在当代的一个语境当中评价他的小说起到了什么作用,以及去思考为什么他的小说受那么多人欢迎。 羊城晚报:您觉得金庸小说对于当下有着什么样的意义,现在的年轻人基本上不读金庸的书了,而是通过影视渠道或者六神磊磊碎片化地接触,这样的了解是否会产生误读? 费勇:我觉得金庸对于当下的意义归根到底还是在于他在当代人与传统文化之间找到了一个连接点。不管社会如何发展,任何时候我们都无法回避我们和传统文化之间的关系,我们最宝贵的文化财富不可能完全是移植过来的,它必须是我们自身的肌体上生长出来的,首先是有一个主体。 所有东西都是在传播的当中不断被创造,但是不管如何传播也不管有哪些新的创造,金庸小说所传达的那种古典中国的美并没有消失。这种美通过影视、游戏、动漫的形式一代一代地传下去,多好。而且所谓的传统,并不是一个固定的东西,它就像河流一样,不断被当代人改写,不断汇入,不断向前。