|

|

观众参观“国共合作的不朽丰碑——大革命中的黄埔军校(1924-1927)”校史展 李剑锋 摄 |

|

|

提升后的黄埔军校校本部复原陈列 李剑锋 摄 |

|

|

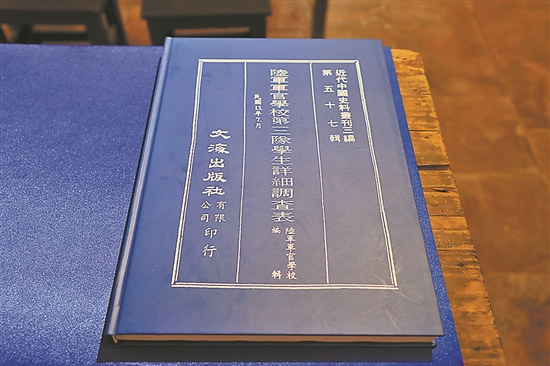

黄埔军校同学名录 李剑锋 摄 |

羊城晚报记者 卢佳圳 梁善茵 黄宙辉 16日,正值黄埔军校建校100周年之际,黄埔军校旧址纪念馆重新开馆。经修缮提升后,该馆通过“历史实物+多媒体还原”等形式,带领观众沉浸式体验黄埔军校的峥嵘岁月。从今日起,该馆全面对游客恢复正常开放,游客可提前通过“辛亥黄埔参观预约”微信小程序进行实名制预约。 呈现国共合作时期的黄埔军校历史 全新策划布展的“国共合作的不朽丰碑——大革命中的黄埔军校(1924-1927)”校史展,通过300余张历史图片,以“历史实物+多媒体还原”的形式,呈现了国共合作时期的黄埔军校历史。展览分为“国共合作 黄埔创校”“能文能武 军政兼备”“东征北伐 威名远扬”“英杰辈出 丰碑永存”4个部分,共展出170件套展品。除馆藏的82件套外,其余均为来自全国20个单位、黄埔后人及藏家的藏品。其中,6张不同时期黄埔军校学生的毕业证书,更是格外引人驻足。在当天的开馆活动中,黄埔军校旧址纪念馆为捐赠者颁发了黄埔军校建校百年特别证书。 黄埔军校一期生傅正模后人傅克刚捐赠了其父亲使用过的墨盒。“这个墨盒上写着‘保持过去之光荣历史’9个字,是我父亲在1945年抗日战争胜利后镌刻的,他把自己的青春献给了民族解放事业。”傅克刚表示,父亲最初是中国同盟会成员,抱着一腔热血来到黄埔军校,传承黄埔精神。“我们把父亲的墨盒捐赠出来,希望肩负起传承父辈爱国精神的责任,为民族复兴作出自己的贡献。”傅克刚说。 “我的祖父李烈钧早年加入中国同盟会,曾在辛亥革命中参与策动海军起义。我的多位伯父也是黄埔军校的学生,在我祖父的影响下投身革命道路。”李烈钧之孙李季平认为,每个时代对黄埔精神的传承各有特点,但这种精神背后蕴含的爱国核心价值,在任何时代都有其积极意义。 黄埔军校俱乐部原状陈列首次亮相 提升后重新亮相的校本部复原陈列,根据在军校工作学习过的师生、夫役等人的日记、书信、回忆录和其他相关影像、图片和文书类资料,重现了政治部、官长饭厅(大会议室)、教授部、顾问室、入伍生部、自习室、学生宿舍、教练部、战术总教官室等20余个场景空间。教室里的课桌、办公桌上的报纸文件、学生宿舍中叠着“豆腐块”被子的床铺……都高度还原了黄埔军校校本部师生学习和训练的场景。 而首次以场景复原面貌迎客的黄埔军校俱乐部,非常值得一看。黄埔军校俱乐部建于1926年,是军校规模最大的单体建筑,用于举办大型会议、活动,同时也是师生娱乐放松的场所。1938年日军飞机轰炸黄埔军校时,俱乐部楼房多处被炸毁,但并未像校本部那样被夷为平地。因此,它成为了黄埔军校旧址中最具有历史价值的遗留建筑之一。 辛亥革命纪念馆(黄埔军校旧址纪念馆)馆长欧阳旦霓介绍,此次修缮复原了“阅览室”“音乐室”“弹子游艺室”“化妆室”,立体细致展现了军校师生在军事训练课程之余的生活。 数据库收录逾17万名军校学员资料 开馆当天,馆方举办了“黄埔同学录查询室”揭牌仪式。“黄埔同学录查询室”数据库首次上线,可供公开查询。该数据库由黄埔军校旧址纪念馆与关爱抗战老兵公益基金联合筹办,是目前国内可公开查询的规模最大、收录最全的黄埔军校名录数据库。现已收录包括黄埔军校校本部、各分校、附设各训练班、各兵科学校在内的黄埔军校学员资料超过17万人,支持以姓名、籍贯等各种方式模糊查询。 “在数据库收录工作中,我们启用专门的AI技术修复团队,对从前模糊的照片进行修复,让后代能够更清晰地看到他们先辈的模样。”关爱抗战老兵公益基金秘书长罗亚君介绍,目前该团队通过扫描资料共搜集到3万张照片,已对其中近1000张进行了修复处理。 李季平在“黄埔同学录查询室”数据库逐一查询了其祖父和几位伯父的姓名。当看到承载父辈黄埔印记的存证时,他难掩激动心情。“看到这些资料,我感觉离我的父辈们距离更近了。追寻他们百年前求学、投身革命的足迹,就像与他们进行一种心灵的沟通。”李季平说。 活动当天,中国邮政《纪念黄埔军校建校一百周年》纪念邮票和原地纪念封也正式首发。该套纪念邮票1套2枚,邮票图案为黄埔军校校本部、孙中山纪念室和纪念碑。即日起,市民可前往黄埔军校主题邮局购买主题纪念邮品。