|

|

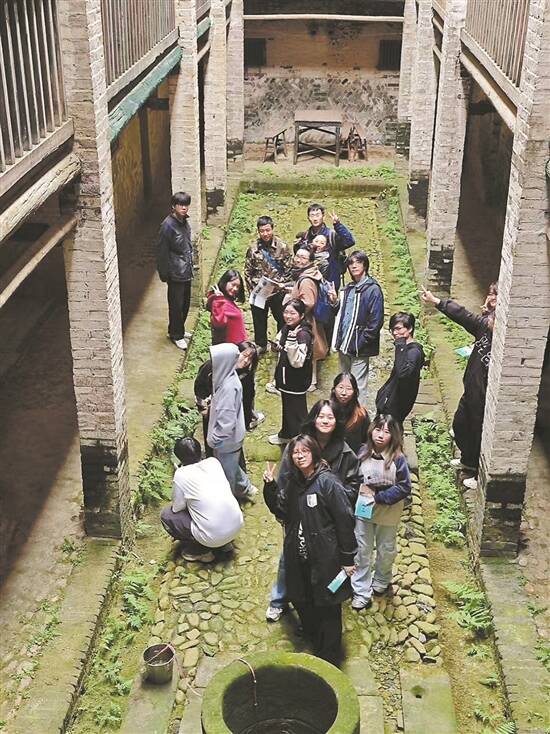

暨南大学艺术学院/珠江电影学院品牌与文化创新工作室的“青春逐梦:AI助力围楼文旅社会实践团”在行动 |

|

|

“高校新年剪纸”系列作品 |

|

|

广工团队利用AIGC生成潮汕建筑祠堂设计稿及动态图 |

|

|

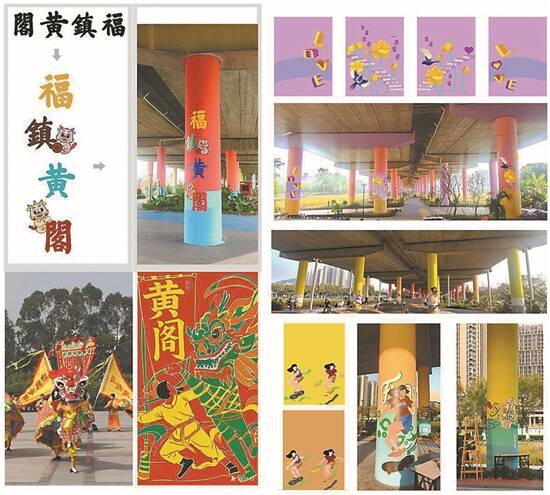

广州大学团队的高架桥立柱彩绘项目 |

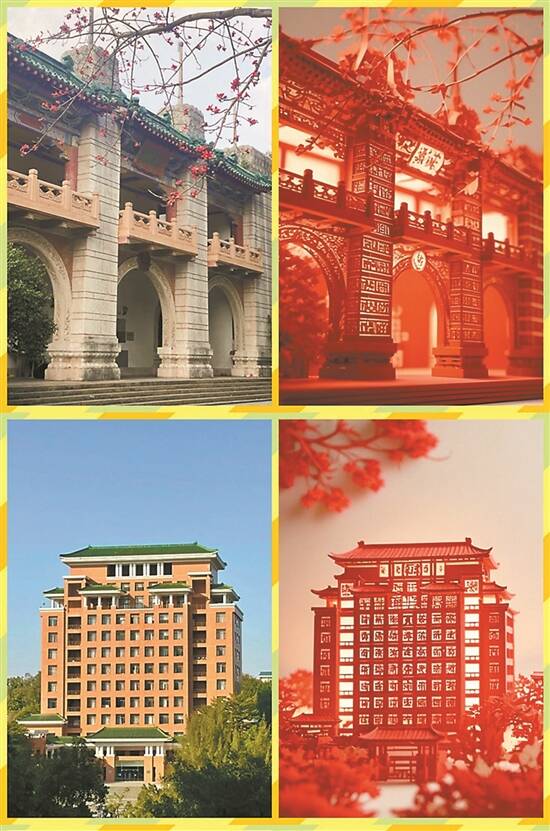

文/羊城晚报记者 陈亮 图/受访者提供 人工智能正以前所未有的速度融入人们的生活。今年新春,DeepSeek等AI工具成为科技圈的新宠。在广东高校,这股AI热潮更是风起云涌。师生们在这个寒假投身其中、积极探索,用AI解锁别样“智”趣实践,为文化传承、乡村振兴、助老服务等注入新活力,带来诸多创新成果。 用AI“剪”出高校新年新景 新春之际,华南理工大学学生创业团队广横走创意工作室借助AI技术,将传统文化与校园文化巧妙融合,推出“高校新年剪纸”系列作品,引人关注。 工作室成员、2022级建筑学研究生李泽如介绍,运用AI技术,把各大高校的标志性建筑与传统剪纸艺术相结合,创作出充满中式浪漫的作品。传统剪纸艺术历史悠久,但因其手工技艺要求高,普及难度较大。如今,广横走创意工作室借助AI图像生成算法,在“堆友”平台选择合适模型,输入“中国风剪纸”“非遗”等关键词并参考实景图片,让复杂的高校建筑剪纸风格呈现仅需短短几十秒,极大提升了创作效率和作品多样性。这些AI剪纸作品一经发布便收获大量点赞与转发,“很有年味的华工大”“传统剪纸华工好美”“广航校园真美”等评价不断涌现。 工作室还计划拓展至新媒体传播、线上展览、个性化定制服务等领域,打造特色文创周边,提升品牌影响力。在科技助力下,传统文化正以全新姿态在数字化浪潮中绽放光彩,也为高校文创产业发展提供了新思路。 打造“AI+文化”视听盛宴 而在广东卫视亮相的2025蛇年粤港澳大湾区春节晚会和中国非遗春节联欢晚会上,广东工业大学师生运用AI技术打造数字舞台,为传统文化的数字化展示开辟新路径,带来别具一格的“AI+文化”视听盛宴。 粤港澳大湾区春节晚会的《推开未来之门》节目让人耳目一新。该节目为庆祝澳门回归祖国25周年而创作,以骑楼历史文化街区为核心视觉元素。岭南文化数智化传播研究院和广工艺术与设计学院人工智能艺术设计创新中心合作,利用AI技术复原骑楼街区,融合岭南建筑美学与市井烟火。精准还原骑楼三段式结构、西式纹样、传统牌匾和满洲窗,通过数字化动态处理,使建筑呈现“呼吸”般的鲜活感,与舞台空间及演员表演完美融合,展现出岭南商贸文化底蕴与时代活力。 中国非遗春节联欢晚会上,广工师生协同创作的AI数字舞台同样亮点频出。潮汕英歌节目《一身正气》将传统锣鼓与现代摇滚乐结合,融入电音、鼓点和电流音效。舞美设计借助AIGC生成手段,把潮汕祠堂民居、建筑纹样等搬上舞台,以蓝红为主色调,运用光线动效等手法,展现潮汕英歌“刚柔并济”的文化内涵。武术节目《中华武魂》更是将AI技术与岭南武学深度融合。广工相关团队借助AI拆解咏春拳拳法轨迹,生成动态粒子特效,呈现“破次元”时空效果。利用AIGC智能生成系统,还原岭南武馆建筑符号,粒子渲染技术让雕花窗棂具备动态叙事能力,主屏幕武馆与冰屏拳法交相辉映,展现中华武术魅力与中华儿女拼搏精神。 据介绍,岭南文化数智化传播研究院成立后成绩斐然,此前与自动化学院团队合作的AIGC短视频《岭南的冬至之旅》收获好评;此次又与人工智能艺术设计创新中心共同协作,数字舞美在两台春晚大放异彩,凭借产学研综合发展、多学科交叉融合等优势,打造AI艺术与设计算力基础平台,探索AIGC技术应用与新型教育模式。 助力围楼与非遗“活”起来 在刚刚过去的假期,暨南大学师生积极投身社会实践,借助AI技术为传统文化传承、乡村发展等领域注入新活力,带来了一系列创新成果。 广东始兴的围楼承载着厚重的客家文化,但长久以来缺乏足够的关注。暨南大学艺术学院/珠江电影学院品牌与文化创新工作室的“青春逐梦:AI助力围楼文旅社会实践团”以此为切入点,致力于用年轻化的语言和视角讲述围楼的故事。前期,借助AI文本生成工具,团队快速生成创意脚本框架和台词灵感,为视频创作“加速”“加料”。同时,AI图像生成工具帮助团队快速生成场景概念图和角色设计草图,丰富的视觉参考激发了团队的创意,实践团计划打造一系列始兴围楼IP角色的动画短视频。这些短视频将能有效吸引更多年轻人关注和了解客家文化,助力当地文旅融合的发展。 暨南大学国际学院的“智融粤彩”产学研融合实践团则深入始兴县探索AI技术助力非遗创新传承的可能性。在文创产品设计方面,“智融粤彩”实践团运用AI算法分析非遗元素,将其与现代设计理念相结合。他们设计出的一系列文创产品,既保留了非遗的精髓,又符合现代审美需求,为非遗的传播提供了新的载体。以澄江黄酒为例,实践团通过AI对黄酒文化元素的分析,设计出了独具特色的包装和周边产品,提升了黄酒的文化附加值。在视频脚本设计上,实践团借助AI技术挖掘和整理非遗故事,生成富有创意的视频脚本。通过视频的形式,生动展现了非遗的魅力,提高了非遗的传播效果。此外,实践团还借助AI的数据分析和预测能力,精准定位黄酒市场需求,优化电商平台的商品推荐和营销策略,提高了用户购买转化率。 给高架桥立柱“穿新衣” 在城市脉络里,高架桥立柱虽支撑着交通的顺畅,却因单调的外观成为城市景观的短板。假期里,广州大学粤喜乡创实践团队积极响应“百千万工程”号召,助力黄阁镇“精致示范,共同富裕”新乡村示范带建设。团队借助AI技术开展高架桥立柱彩绘项目,希望通过艺术与科技的结合,让这些城市“灰空间”焕发生机,为黄阁镇的发展注入新活力。 项目覆盖六区与280根立柱,围绕“滨江活力”“浪漫生活”“绿野生态”三大主题,结合AI技术分析与设计出图后绘制实践。实践团还借助AI挖掘黄阁镇的麒麟舞、汽车、传统建筑、美术等文化元素,并融入彩绘。该项目作为城乡公共艺术的一部分,既让更多的人在日常出行中能够接触和了解到本地的传统文化,增强了文化认同感和民族自豪感,又丰富了城市的文化内涵,展现了独特的艺术魅力与“喜”与“创”的人文精神。 广州大学粤喜乡创实践团用AI为黄阁镇带来新风貌,为“百千万工程”的文化振兴与城乡融合发展提供了新思路。未来,实践团将继续探索AI在乡村文化建设和城市公共艺术领域的应用,为地方的发展贡献更多创意和力量。 巧用AI为记忆“保鲜” 越来越多的老年人希望在晚年记录下自己的一生,留下珍贵的回忆。然而传统回忆录写作不仅成本高,且耗时久,让不少老人望而却步。在此背景下,广州软件学院网络空间安全学院的师生团队敏锐捕捉到这一需求,利用AI技术开启了一段温暖且创新的实践之旅。 今年寒假,广州软件学院网络空间安全学院24级云计算创新实验一班的8位同学,在班主任胡安老师的带领下,开展了“利用AI技术助力老年人编写回忆录”项目。这一项目不仅为老年人提供了记录人生的新途径,也成为了同学们巧用AI辅助学习与实践的生动范例。 在项目开发过程中,同学们巧用DeepSeek等AI技术,解决了诸多难题,实现了多项功能创新。在回忆录采集信息过程中,利用DeepSeek等平台的语音识别技术,老年人只需对着麦克风讲述故事,系统就能实时将口述内容转换为文字,不仅记录速度大幅提升,还减少了错别字;通过语言处理技术,转换后的文字能实现智能分段、加标点和修改错别字,系统还能识别口语化表达,让内容更清晰通顺;图像识别技术与AI修复技术的运用同样亮眼,它们能自动识别老照片中的人物、地点和时间,并提升照片质量,增强回忆录的视觉效果;此外,AI还能根据老年人讲述的内容推荐相关历史事件、音乐和影视作品,自动生成时间轴和地图,让故事更加生动有条理。 胡安老师介绍,整个项目依托一系列自动化软件展开,包括定制化采访、大纲编写、初稿编写、扩写润色、排版自动化软件以及一个专用APP,这些软件调用国内外先进的AI大模型,形成完整流水线。学生们利用DeepSeek提供的开源代码搭建本地部署平台,简化了软件操作流程,让用户可以用更自然、直观的方式与软件交互,降低了使用门槛,提高了效率。 这个项目对于同学们来说,也是对专业学习的一次深度促进。大家深入了解了各种AI技术,发现其并非高深莫测,学会了从不同角度思考问题,探索利用AI技术解决实际问题的创新方案。据悉,团队未来将继续探索AI技术在老年人服务等领域的更多应用,不断优化现有功能,如提高语音识别准确率、提升照片修复效果等。周育卓同学提出了未来的改进方向:“我们想尝试开发新功能,比如加个情感分析,看看老年人讲的故事是开心还是难过。” 在这个假期,各大高校师生通过不同的社会实践项目,巧用AI技术在文化传承、乡村振兴和文化传播等领域取得了显著成果。他们的实践活动不仅为社会发展带来了积极影响,也为高校师生开展社会实践提供了有益的借鉴。