|

|

民国时期兴建的东海盐警队旧址——红楼 翻拍自《惠州(东江)盐务志》 |

|

|

东海盐场与外商合办的毛织厂 翻拍自《惠州(东江)盐务志》 |

|

|

惠东东海村老盐民 惠州市档案馆供图 |

|

|

村民林伯在盐田中劳作 邓惠之 摄 |

|

|

少数盐田仍保持生产 陈丽媛 摄 |

|

|

惠东县沿海村落残存的盐田 惠东县委宣传部供图 |

|

|

清代两广煎盐图 |

|

|

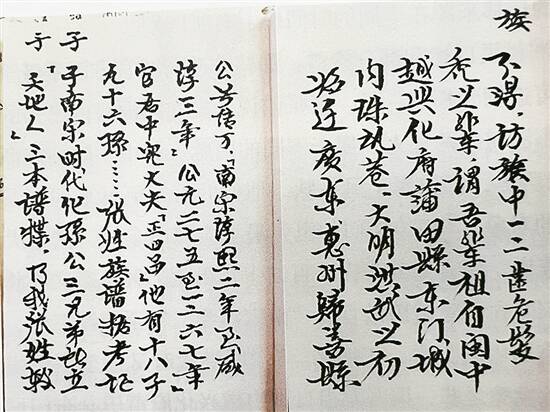

东洲村村民族谱记载先祖迁居往事 邓惠之 摄 |

文/邓惠之 伍欣仪 据《粤鹾纪实》载:“清初置两广巡盐御史,继复改归督抚监理。盐令司使,平惠商灶,定厥章程,考其成功,凡盗煮、私鬻、阻坏盐法者,则督令官军扑灭之,利弊之事,有所兴革。”民国时期更是将私盐归属为特种犯罪,设置专门的监管机构“盐警”。 平海盐区的监管者“盐警”驻点正设在东洲,其办公地点称为“红楼”,这体现出东洲在整个平海盐区的重要性。此前,由平海镇人民政府与华南师范大学历史文化学院组成的盐业课题调研团队,曾于2018年11月18日至24日、2019年1月18日至24日两次前往东洲村调研,采访了众多村民、盐民,他们大多见证了上世纪50年代至今东洲盐业的发展历程,对盐田有着深厚的感情和记忆。 盐警驻点“红楼”在 折射东洲盐业史 东洲早期的盐业历史不见详细准确的文字记载或文物证据,村民保存的家谱中仅有只言片语提及祖先迁居东洲耙盐的事实,甚至多有传说的色彩,故而关于东洲的盐业历史,从村民个人口述中所能挖掘的信息,重点大致在上世纪四五十年代以后。 东洲村口伫立着一座独立小楼,外墙呈红砖色,在一片灰白的居民房里显得格外显眼,东洲及附近村民都称之为“红楼”。红楼是盐警的驻点所在地,其地位、功能转变折射了东洲甚至整个平海自然村落的盐业发展史。 民国时期,红楼是盐警的主要生活、工作场所。当时盐税很高,100斤盐最终售价七元多(法币),而且盐民从中获利甚少,但走私盐只需五六元。因没有规定上交盐的额度,故而当时许多人会私藏,再将盐偷偷运往平海市场进行售卖,盐警就是为打击这些走私活动而设。据介绍,盐警取消后,红楼曾作为东洲及附近村落的气象站和存放盐业相关资料的基地,但其后也慢慢空置了。 新中国成立前,村内盐田多掌握在少数地主手中,他们有的不在东洲本地,有的则在。据介绍,叶氏曾是村内最大的地主,叶氏家族通过收购土地,再租给别人通过收租获益。另外一种较为常见的方式则是分成,多为没盐田的村民主动去找漏主,这些村民就成为“雇工”,在漏主的盐田进行生产,年末按四六或五五分成。与前者收租金的方式不同,这种关系的维持更依赖盐田的生产量。村民李伯说,分成类的雇佣关系会优先考虑“雇工”的技术。但无论是租赁还是分成,东洲盐田间的互动、交易都几乎是口头达成的。 除了租赁盐田供外人耙盐外,大家族还有“公田制度”,其收入主要供家族祭祀等共同开销。据介绍,村民李伯的祖辈总共有四兄弟,其中最大的儿子有两漏盐田,李伯的爷爷排行第二,只有半漏盐田,老三有一漏盐田和一条驳盐船,老四则有12漏半盐田,是当时的地主,整个家族还有1漏盐田称为“公田”,平时公田的劳作由聘请之人完成,所获收益则用于整个家族的开销。 新中国成立后,最初东洲只有400多人,全部盐田大概30漏,之后东洲逐渐扩建盐田。上世纪60年代,东洲盐田规模达到顶峰,约有126漏,约4700公亩,此后一段时间维持在这个规模。作为盐警驻点的红楼则被收编改为一般行政单位的办事处,不再承担盐业生产流通相关监管的功能。 自上世纪70年代中期开始,连年的恶劣天气致使盐田受灾,部分甚至毁坏,加之工具残缺,产盐量随之降低,当地连续多年未能完成产盐目标。此外,盐价在上世纪50年代至70年代间保持偏低水平,盐区经济陷入低迷,盐民生产积极性不高,逐渐“去盐就副”,许多盐田就此逐渐荒废。改革开放后,少部分盐田被填埋,改为居民用地,以适应村内增长人口的住房需要,盐田面积开始逐年减少。 进入2008年,东洲村所属的惠东县港口滨海旅游度假区响应惠东旅游产业发展相关建设规划,村内许多盐田陆续被集体征购,进行旅游区开发,盐田数量急剧下降。截至调研团队进行田野调查时,村内已仅剩8漏盐田仍在生产,东洲的盐业不复当年辉煌。 晒盐辛酸往事多 雨洗风吹另作谋 面对时代发展的浪潮,大批盐民面临抉择,对于脚下的盐田,有人离开,也有人坚守。很多盐民离去,是因为传统制盐的风险较大,且价低利薄。比起留守盐业,他们更愿意主动外出找工作。不少有过晒盐经历的村民都感慨,晒盐也是看天吃饭的行当,充满不确定性。 从地理气候条件看,东洲村坐落于临海陆地,季风气候给盐民的生产带来了极大不确定性。天公作美,全年天气较好,则盐产量高,如1977年,惠东盐业局下辖盐区全年产盐86995吨,超额38.80%完成年度计划产盐任务;天公不作美,阴雨连绵,又或者遭遇台风暴雨,则盐产量低,如1978年,因遭遇恶劣天气,春季阴雨连绵不断,10月份入秋之际又遭遇4次台风,导致盐产量锐减,当年前10个月每月人均收入仅3元6角8分。 时至今日,天气在盐业生产中仍有着举足轻重的影响。提及2018年,村民林奶奶既无奈又痛心。她回忆道,那一年春阴天多,上半年盐产量较低,下半年又遭遇了超强台风“山竹”,暴风雨使她损失了3000余斤盐,无数个日夜的辛苦劳作,轻而易举地便被一场风雨化为乌有。村民林伯也分享了他记忆中的晒盐辛酸事,从他的讲述中可知,虽然盐民可以通过天气预报预知暴风雨将至,并提前做一些力所能及的防御,但是大风可以轻易地将盐民提前盖好的防水布掀飞,大雨瞬间能将盐融化带走。林伯说,其盐田里曾有近万斤的盐就是这样消失的。 然而,与盐民要承受的高风险相比,盐价却显得相对低廉。资料显示,1951年平海盐务所的公收盐价格为平均每担1.60元(1担约等于50千克);1976年的公收盐价格为每担1.70元,这意味着,在长达20多年的时间里,盐价几乎没有变化。与此同时,盐民的生活生产成本却在不断上升,制盐利润愈发低薄,再加上盐业生产的不确定性及不稳定性,盐民所获不多。村民林奶奶表示,如今盐价仍然比较低,即便她能在盐田劳作有所收入,但也需要在外工作的儿子赡养以维持生活。 面对这样的困境,越来越多盐民选择离开盐田,另谋生计。此外,随着社会经济发展,东洲村民也面临着集体盐田被转化、被收购的境遇。盐民失去盐田,只能寻找其他的营生方式。据介绍,进入20世纪80年代,惠东盐务局下辖盐区大部分盐田因种种原因逐渐荒废,东洲村的盐田从那时起衰减。如今整个村小组仅剩寥寥几户人家仍在制盐。调研团队走访看到,村边荒废的盐田上,伫立着一块醒目的告示牌:“此地属东洲村集体所有,任何个人或单位不得侵占,违者后果自负。东洲村民小组示。” 据村民张伯说,村里部分荒废的盐田已被收购,将来也许会变作钢筋混凝土盖成的大楼,到时候盐民即使想要再次回到盐田,回归世世代代的祖业,也将失去机会。据介绍,盐田是归东洲村集体所有的,一旦停产,现在所使用的盐田就将被收归村集体,这也意味着盐民可能再无机会重返盐田。 随着社会经济发展演变,当地新生一代与制盐这项古老的行当也渐行渐远。多位受访盐民均表示,家里有年轻人在外定居、工作或读书。时代变迁让年青一代看到了更多的可能和选择,与老一辈盐民相比,年轻一代对传统晒盐的认同感和对盐田的归属感,早已不能同日而语。 坚守盐田非易事 故土情怀藏心间 昔日东洲各家各户晒盐繁忙的场景,早已湮没在时代的浪潮中,但仍有老盐民始终坚守盐田,不辞劳苦在盐田劳作。 村民李伯家里的盐田至今还保持着生产,他道出了村里最后几户盐民坚持晒盐的直接原因:盐田需要一直放水,保持打理照料,一旦停止管理,盐田就会干涸,而干涸了之后就很难再进行恢复。 据了解,老一辈盐民为了避免盐田干涸,只能一直保持高强度的晒盐劳作。调研团队曾在采访过程中遇到一位因晒盐劳作手部骨折的老人,她说,为了保持盐田的运作,家中80多岁的老伴还常常顶着烈日在自家盐田干活。 如今东洲坚守盐田的几户人家中,有年纪较大的老盐民,也有正值壮年的一辈。不过,不同年龄层的盐民对盐田的态度和情结却各不相同。 整体来看,年纪大的老盐民往往认为,自身除了引水晒盐,也没有别的技能,辛勤劳作了大半辈子,不甘心闲下来。更为无奈的是,如果家里的后辈争气,收入足以支持家庭开支,或许老人就无须考虑生计,但是往往有些家庭还需依靠传统的晒盐收入补贴家用。如此一来,对于老盐民而言,尽管制盐风险大,辛苦且收入微薄,但坚守祖辈赖以为生的盐田仍是他们心中最稳妥的选择。 相比之下,较为年轻的盐民则是另一种思路——他们坚持晒盐,但并不拘泥于将其视为唯一的选择。村民林伯表示,他们家中的盐田至今仍保持着正常生产运作,与此同时,他还经营着两家餐饮大排档。在他看来,坚守盐田和经营餐饮,是规避风险的选择。据了解,他的盐田曾因超强台风“山竹”受灾严重,损失了3万斤盐,所幸当时家庭还能靠小本经营维持开支。 对于大多数盐民而言,祖祖辈辈赖以为生的盐田所包含的故土情怀,已经远超其作为一块维持生计的土地的价值意义。对于众多现在或曾经的盐民群体来说,盐田是故乡特殊记忆的载体,曾养育了整个东洲,贯穿了东洲的历史发展脉络。对于那些已经脱离盐田,甚至离开东洲谋生的人们来说,盐田更是故乡记忆、乡土情怀的载体。 (指导老师/段雪玉 汪洁)