|

|

■红色印记 映照初心——红色广东专题版本展。 |

|

|

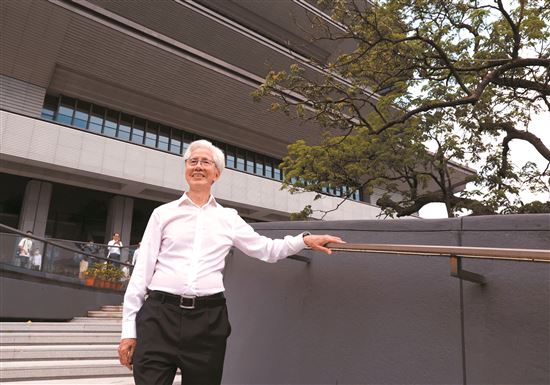

■中国工程院院士何镜堂接受媒体采访,阐述广州国家版本馆的设计理念。 |

|

|

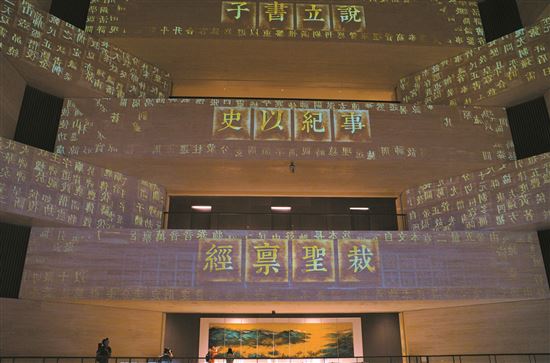

■文沁阁负一楼的“千秋写印 华夏有章——中华版本概览”展区,在“传世”板块,通过实物造型与投影技术相结合,展现版本早期四阶段的形态。 |

|

|

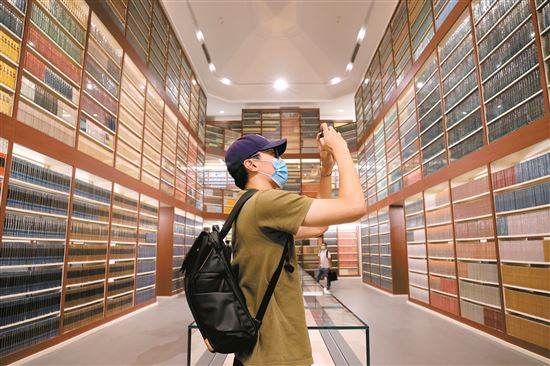

■广州国家版本馆开馆现已收藏重点历史文献、岭南文化、侨批侨刊、票据票证、音响唱片、科学技术等各类特色版本20多万册。 |

“建筑是广州国家版本馆的第一件展品, 兼具时代气息和岭南特色” 当接到广州国家版本馆建筑设计任务时,中国工程院院士何镜堂脑海中首先想到的是,要让这座坐落于广州的中华文化殿堂实现与岭南山水的高度融合,体现中华文化的传统,又兼具岭南文化底蕴、凸显时代气息。最终,广州国家版本馆设计理念敲定——中华典藏、岭南山水、时代新韵、文明灯塔。 流溪河水萦绕的前广场,五岭造型的馆名石,书卷理念的文沁桥,“植根中华”的格木古树,厚重雄伟的“文明基石”……广州国家版本馆整体布局依山就势,层次递进,传承中华传统礼轴形制,四周环绕人文与自然交融的岭南园林,打造为传世经典的中华文化殿堂形象。 7月30日,广州国家版本馆举行开幕活动,新快报记者采访了何镜堂院士,他从文化性、地域性、时代性三个维度解读了建筑的设计理念、文化内涵与时代特质。“整个建筑是版本馆的第一件展品。”何镜堂说,这是一个既有世界眼光、又有中华风貌、还有时代特色的建筑,希望大家通过它看到我们国家的深厚文化底蕴,坚定文化自信。 ■采写:新快报记者 黄闻禹 实习生 张永奇 ■摄影:新快报记者 孙毅 藏于名山 融合中华制式与岭南特色 广州国家版本馆建筑以“中华典藏、岭南山水、时代新韵、文明灯塔”为总体设计理念,融合中华制式与岭南特色,从礼乐格局、大国气象、岭南风物、地域气候等角度对岭南传统建筑工法进行现代化转译。 何为中华制式?“广州国家版本馆是中华文化的典藏库,也是文明种子的基因库,它必须体现中国文化特色,彰显中华文化的深厚底蕴。”何镜堂表示,广州国家版本馆的设计借鉴了中国传统的殿堂式建筑风格,和古代的学宫、书院、庙宇一样,均有一个完整的建筑空间序列,即“礼制”的体现。 从整体建筑布局来看,广州国家版本馆坐北朝南,背靠凤凰山,面朝流溪河,建构清晰。沿着中轴线拾级而上,文沁桥、文沁亭和主楼文沁阁贯穿成线,西侧为展览场所,东侧为研究机构以及办公生活区,体现出中国传统文化内涵。 广州国家版本馆的设计既体现中华文化传统,又兼具岭南文化底蕴和时代气息。“我们从岭南的古建筑中汲取创作灵感,如提炼镇海楼、中山纪念堂等建筑元素,从中得到启发,将之与新的时代精神融合。”何镜堂说。 “中国文化的最大特点是天人合一、道法自然、和谐共处。”在建筑设计过程中,何镜堂借鉴岭南园林营造手法,让建筑群与周边山水高度融合,形成一个有机整体。“让人们一眼看去,整个建筑群是中国的,是岭南的,是时代的,我想我们做到了。”何镜堂希望,这座位于凤凰山麓、流溪河畔的文化地标,能够藏于名山,传之后世。 岭南印象 从镇海楼中提取创作元素 作为广州国家版本馆的主体建筑,文沁阁主楼如何提取“岭南印象”?何镜堂解密道,文沁阁主楼设计从始建于明代的广州镇海楼(俗称五层楼)中提取元素,推陈出新,“从外面看文沁阁与镇海楼一样都是五层,有着高高翘起的飞檐,实际上文沁阁内部有着七层构造。” 文沁阁内部的七层构造,分别是名为“文明基石”的下中庭与名为“面向未来”的上中庭,寓意历史与未来的连接。负一至四层运用大块石头造型错落堆叠,象征中华文明基石累积高耸。五到七层为上中庭,特别在七层设计了一个宽敞的瞭望观景平台,放眼望去,远处的群山尽收眼底。 就着文沁阁主楼的设计理念,何镜堂谈及了自己对岭南文化的理解,并对建筑设计理念进行了一个总结。在他看来,岭南文化是中华文化、南粤文化与海外文化在不断交融和碰撞中形成的,开放、包容、多元、创新、务实是岭南文化的特质,这种特质、性格也反映到了岭南建筑本身。 “我们团队在长期实践中总结出‘两观三性论’理论,即建筑要有整体观和可持续发展观,设计要体现地域性、文化性、时代性。广州国家版本馆是对这一理念的充分实践,是体现文化、地域、时代三者完美融合的作品。”何镜堂说。 水墨丹青 古树、建筑与池水相融相衬 文沁阁主楼前,格木古树苍劲挺拔、绿意盎然,与建筑相融相生。楼前池水清澈,缓缓流淌,倒映着古树与建筑,天光云影共徘徊。一阵清风徐来,水面泛起层层波纹,美不胜收。 “我特别喜欢水,水充满了灵气,水善万物而不争,包容万物,和岭南文化兼容并包的精神相契合。”何镜堂说,水池底使用黑石材质,黑如墨。池中还放置了一方来自肇庆的巨型端砚,希望借此营造出水墨丹青的意境,把建筑最美的一面通过水这面镜子展现出来。 为了让建筑、山水、自然更好地融为一体,在何镜堂的笔下,建筑的着色均为淡色,“浅灰、深灰和黑灰,与墨色相衬,呈现出诗情画意的水墨世界”。 广州国家版本馆在项目建设过程中,认真贯彻新发展理念,为保护项目原址中200多年的二级格木古树,对建筑空间布局进行了优化调整,并组建由省林科院专家牵头的专家工作组,对古树生长状况进行实时保护、管养,让古树与建筑相融共生。 何镜堂说,在设计之初,他们便明确这棵树是整个建筑群的一个重要组成部分。在最初布局的时候,这棵古树位于中轴线之上,为了建筑群与古树布局和谐,便决定把整个建筑群稍微向东平移了一些。