|

|

■88岁的兴叔在家门口修单车已30多年。 |

|

|

■松哥边干活边吆喝“铲刀磨铰剪”。 |

|

|

■修箱师傅小李在更换行李箱轮子。 |

|

|

■“这鞋换个鞋底,就像新的一样。”顾客赞强哥手艺精。 |

|

|

|

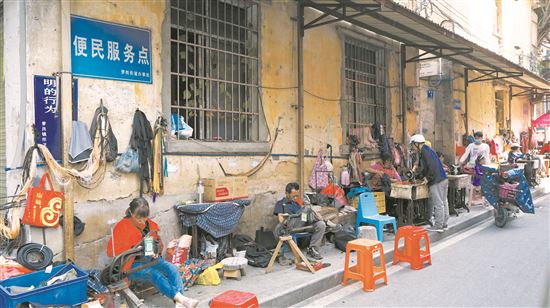

磨剪刀、修单车、修行李箱…… 新快报记者走街串巷,挖掘小众手艺人的故事 【编者按】 磨刀、修鞋、裁衣……在广州这个大城市,有多少手艺已经消失?有多少手艺正在消失?又有哪些手艺人还在为生活而奔波,同时服务了街坊。他们的手艺,并不显眼,甚至可谓之“小”,但一技傍身,只要肯做,坚持做下去,就能成就大人生。 最近,商务部也发文强调:要积极推进便民生活圈建设,重点完善社区消费的供给设施,让修鞋、配钥匙等“小修小补”规范有序回归百姓生活,让服务设施更加丰富,使居民生活消费更便利。那么,如何让小修小补真正回归百姓生活?大城市又能否容得下它们? 从今天起,新快报将推出特别策划“大城小艺”。新快报记者走街串巷,去探访这些摊档,去讲述他们的故事。与此同时,也欢迎读者报料,推荐和自荐各种手艺人或心水修补摊档。 “想发达难,但揾两餐还是可以的”“闲时帮街坊修下单车,只是想退休生活有个寄托”“现在的藤席藤椅有太多的替代品,所以生意不及从前,但我还会继续一直干下去”…… 曾经,小修小补的摊档遍布广州大街小巷,那时东西坏了不会一扔了之,而是跑去找师傅修。鞋、单车、伞、衣服……这些旧物件在老师傅手里,上下摆弄一番,又能再用一番。 如今,在广州,仍然有一些人在坚守着,默默地为这个城市奉献着,他们或为生计,或为奉献,无论如何,这座城市因他们这些手艺的存在而变得更为暖心,更为便捷,更有人间烟火气…… 大城小艺之修单车 “我要帮街坊做些事” @海珠区民主直街草芳八巷23号 陈炽兴可能是广州最老的单车修理匠了。今年已经88岁的他,档口就在海珠区民主直街草芳八巷23号,街坊们都叫他“兴叔”,平时早上七八点开档,下午五六点收档。 上世纪60年代,由于工作变动,兴叔跟随单位搬来广州这个老巷里居住,一住便是六十多年,他在这里养大了四个孩子。兴叔最早跟单车结缘是在1964年,他还很清楚地记得,那时候,国内才刚出现单车这种交通工具,他就从上海买来了一辆破旧的二手单车,试着自个研究单车的构造,自此,修单车成了他一辈子最大的兴趣所在。 上世纪90年代,兴叔提前退休,就想着把修单车这个爱好融入自己的日常生活里。他买来了一些修车工具和材料,在自己的家门前摆起一个小小的单车修理档,一直到现在。他笑言,每个月都有五六千元的退休金,不愁衣食,只求有个寄托。“国家养起了我,我都要帮街坊做些事。”兴叔说,小时候家中贫苦,他只在学校读了5年小学便出来工作。多年以来,他早已习惯了一个人靠工作获取报酬和自力更生的生活状态。 在兴叔这里,别家收8块的补胎费,他只收取5块,街坊单车来打气,也不收钱。实惠的价格和认真的态度慢慢地为小店积累了口碑,越来越多的街坊都喜欢到兴叔的店铺来维修单车。 由于聊得投缘,兴叔拿出了他的珍藏:一枚“光荣在党50年”徽章和一枚“南粤七一纪念奖章”,他还是一名有60多年党龄的老党员呢! 大城小艺之磨剪刀 “铲刀磨铰剪”有欢乐 @海珠区同福中路前进大街居仁二巷 “想发达难,但揾两餐还是可以的。”在海珠区同福中路前进大街居仁二巷,有位“磨刀手”叫松哥,今年65岁的他告诉新快报记者,他做磨刀这门小手艺已经将近30年了。夫妻俩一个磨刀,一个缝纫。松哥的太太行动不便,松哥就天天推出推入,忙里忙外,买菜煮饭,“男人多吃点苦,天经地义,不算什么。”松哥看上去敦厚,但骨子里有刀客的侠气。每天,松哥会有十多把刀要磨,店里这个主营业务能为他带来每天一二百元的营业额。 住在附近的街坊李易,对松哥的故事饶有兴趣,有事无事会来松哥的档口吹水聊天,“松哥从走街串巷磨刀,到现在开档口营生,是个游唱侠。”谈到兴起,李易和松哥一起吆喝起来:“铲刀磨铰剪,磨铰剪铲刀”。吆喝声往往引来行人驻足欢笑。 李易说,小时候常常跟在磨刀师傅后边,他们吆喝一句“铲刀磨铰剪”,我们就跟着叫“铲烂唔使钱”。松哥说,“听我师傅讲,以前身有一门技艺,走遍四方都不怕,(上世纪)五六七十年代的时候,磨剪刀吃香得很,走到哪,要磨刀的街坊排成队。” 现在磨剪刀已不用脚踏车,只需要一个电动砂轮即可。新快报记者在现场看到,李易拿来一把菜刀,松哥一瞬不离地瞄着,剪刀轻来重去、贴着砂轮的边缘灵巧地上旋下翻,溅起一条条弧形的火线,煞是好看。 只片刻工夫,锈迹斑斑的刀刃便变得光亮如新。松哥用大拇指在刀口上试了试,表示满意。然后,他用磨刀石磨起来,使刀刃更平滑,最后把刀在一块绒布上划下试下刀感,再次确认没有问题了,就用报纸包起,让街坊带走。 大城小艺之修行李箱 “修箱圣手”有了接班人 @越秀区连新路 广州人禾树勋用二十多年的时间,练就了一手修理行李箱的独家技艺。2月19日下午 ,新快报记者来到禾师傅的档口,只见店内站了两个年轻的小伙子,其中一人靠在一个半人高的工作台前,拿着替换的行李箱轮子仔细比对着。随后,他用螺丝刀将损坏的轮子拆下来,再将新的轮子换上,一套动作下来,不到10分钟。 “为何不见‘修箱圣手’禾树勋?”面对记者的疑问,34岁的小禾师傅禾兆瑜爽朗地答道:“我父亲年纪大了,手脚没有以前灵活,已经很少修箱了,现在主要是我和员工小李在打理店铺。” 禾师傅的档口不大,仅十几平方米,藏在连新路一个居民楼下,门口写着的“禾师傅修箱”的橙黄色招牌倒是十分醒目。店内各种型号的轮子、拉杆和行李箱等摆满了四周的储物架,中间只余一小块可以落脚的空地,工作台旁整齐排列着待修理的行李箱,有的是轮子损坏,有的是外壳磨损。墙上贴着的维修项目明码标价,最便宜的只需15元,最贵的也不过两百来块。 对于父亲禾树勋的“发家史”,禾兆瑜一脸的崇拜。原来,上世纪90年代,禾树勋与朋友做起箱包厂生意,当时他负责行李箱的生产,清晰了解行李箱的制作流程和工艺。1997年,席卷亚洲的金融危机让生意日渐难做,箱包厂开始经营不下去。后来禾树勋看到修箱市场的空白,索性转为专业修箱。随着技艺的熟练,禾树勋也逐渐在这一带闯出了“修箱圣手”的名声。 “我第三次来这里找他们修箱了,手艺好,质量有保证。”从东山口过来修箱的常伯告诉新快报记者,“我的行李箱是在香港买的,配件难找到合适的,他们懂行,交给他们处理很放心。” 禾兆瑜表示,目前生意还是挺好的,也不用过于担心,因为生活水平提高,会有人追求更高质量和更奢侈的箱包,他们可以提供更专业的维修和保养服务。 据禾兆瑜介绍,父亲禾树勋凭借手艺不仅创立的“禾师傅”的品牌,还广收徒弟,其徒弟先后在佛山、深圳、东莞等地开了分店,最年轻的徒弟是1992年出生的,“禾师傅”们对这门手艺的传承和品牌经营充满着期望。