|

|

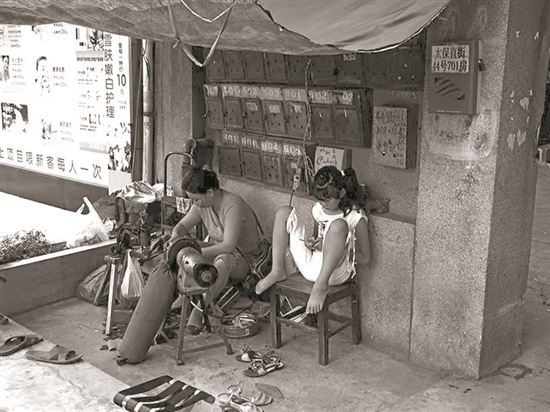

■2007年,西华路太保直街,母亲开补鞋档靠勤劳致富,手艺好街坊也受益。 |

|

|

■萝岗街道设立的便民服务点有十多个免租摊档。 |

|

|

️■嫦姐修补一张藤席需要整整一天。 |

|

|

|

|

|

|

大城小艺之修补藤器 “要干到干不动为止” @荔湾区龙津南路驿巷35号 在街坊的盛情推介下,新快报记者日前走进了位于荔湾区龙津南路驿巷35号的“嫦记藤器”,一睹了藤器的编制过程。 当时,店老板辉叔正在将一个凳子和一个椅子打包,准备寄走,而老板娘嫦姨正在修补藤席,她的动作很快,锃亮的挑刀在手里灵活地一挑一压,藤席上再细碎的缺处都能被她发掘,藤皮在她手中变得柔顺,看起来简单,实际上藤皮多有毛刺,一不小心就会被割伤,但得心应手的嫦姨显然不会再有这个顾虑。 “能不能帮我看看这个藤椅还能不能修?”特地从海珠区赶来的顾客在旁问道。嫦姨坦言,像这位顾客一样,从各区赶来的客人不算少,因为在广州,能做藤椅修补的店确实已经屈指可数。 嫦姨在广州从事藤编行业已经三十多年了,这是从父母手里继承下来的手艺,从小就学。她的很多亲戚们都改行了,只有她和丈夫还一直坚持下来。 为什么不改行?她自嘲地说,“除了这个什么都不会了”。其实,她心底清楚,藤编是有需求的,有不少街坊邻居跟她说已经习惯了藤席,还请她一定要一直做下去,她总是回答“会的,要干到干不动了为止。” “嫦记藤器”还卖藤器,嫦姨告诉记者,“我们平常客户年龄偏大一点,是真心喜欢并且习惯了藤编家具的才会来买。”嫦姨有着许多忠实客户,天气热的时候就会忙起来,天气凉快一点就闲下来了,现在他们每天还不算忙,目前两个人每月能挣一万元左右,“比起曾经没有空调全靠藤席的上世纪90年代,现在的藤席藤椅有太多的替代品,所以生意不及从前。”嫦姨感叹道,不过,她还会继续干下去,让藤编伴随她的一生,因为嫦姨和辉叔的姻缘还是“藤条一线牵”的呢! 暖城故事 十多年过去 仍有人记得当年的那个摊档 2007年,住在荔湾区西华路太保直街的摄影记者黄亦民在楼下拍摄了一张照片,那是放假的女儿从老家到广州陪着母亲在院门补鞋的场景,当时的街坊无不夸赞这位母亲手艺好、价格实惠,颇受青睐。 过了几年,这里补鞋的变成了一个阿叔,原来是在这里补鞋补衣服十几年的女人回到广西老家买了一条船做运输,由老公前来接班,接下了活计和同样质量上佳的口碑。 又是几年过去,院门的补鞋档口再也不见了,这张照片记录下的是那个年代一个回不去的小修小补的故事。 时隔多年,新快报记者拿着照片再回到当年的补鞋档口,门口饮茶的老爷爷竟还记得十几年前那个勤劳的女人,激动地问着近况……原来小修小补,给人的感觉是那样的温暖,十多年过去,仍有人记得。 征集令 来!一起寻找身边的大城小艺 摄影家李坤林说,星期天休息在家,整理一下过去的相机背带,茅塞顿开,废物利用,为减轻颈椎和肩膀的压力,自己动手做条减负带,裁剪后拿去宝岗大道宝岗市场的补鞋档车缝,4元搞掂,又省了45元,又可多饮一餐早茶。 天天去南园酒家饮茶的张师奶,也经常与茶友们交流生活资讯,她说,广州海珠区万松园市场旁边小巷有一个强记补鞋档,档主强哥是河南人,已经在广州做了10多年,很受街坊的欢迎,因为他的手艺质优价廉,换个鞋底才30多元,拉线才20元。“强哥听力有些残障,但他以手艺赢得了市场,赢得了街坊。”张师奶说。 街坊唐大姐也聊起了补鞋档:“在广东省人民医院旁边一栋民宅入口处,有一个也是补鞋摊档起码二十年了,两夫妻靠补鞋培养了女儿读大学,儿子读技工,即使女儿已在杭州定居,他们依然在广州补鞋,不但附近的市十六中学和省医医生都找他补鞋,连住在天河的我都是找他补鞋的。” 李先生也介绍道,在黄埔区萝岗大街巷子里,有一个湖南来的陈姨,她在这里的便民服务点修鞋干了11年了,生意不错。陈姨修补成年人的鞋子15元一双,小朋友的鞋子8元一双,顾客多的时候一天能挣400元,一个月收入有5000元左右。 你的身边也有这样的“大城小艺”么?修补小摊档故事征集中,欢迎广大读者报料! 报料方式 邮箱:z797526@163.com 电话:19586450525 记者观察 “小修小补”也可以很体面 新快报记者采访了不少街头修补业摊档,发现这些档主大多数是草根一族,有的是异乡人,有的年纪大,有的身体还有残障,但他们自强不息,勤劳而坚持。他们驻点在老城区和城中村,在人口密集、人流量大的地方,如在市场周边的横街小巷,最常见。大多数是不用租金,约定俗成在家门口或某个相熟摊档前,或街头巷尾大榕树下,只要不阻街,没投诉,就能相安无事地摆下去。有的条件好的,就租个档口,入室经营,但也往往摆出门口的小巷子里做生意。 在海珠区前进路的万松园市场,新快报记者见到在这里开档做缝纫的花姐,她说在这里摆摊不需要租金,也不收管理费,每天要干十三四个小时,五元、十元地挣,虽然辛苦,但积少成多,每个月也有四五千元的收入。 萝岗街道办事处在萝岗大街与三级地街交叉口设置便民服务点,服务点上有补鞋和缝衣服的十多个免租摊档。这种与人方便,又有生意的便民服务,在关注民生、关注就业的大势下,令人非常温暖。广州是一个很暖心的城市。 在采访中,一些摊档主也表现出心存疑虑、不愿曝光的心态,因为这类小修小补的作坊场景,在一些人的眼里似乎“不够体面”了,在某些时候,这类业态是否会成为治理对象。所以,对家门口的修补方便和城市的整治干净,应有一个平衡,对“小修小补”要有一定宽容空间,在守住消防安全、生产安全等底线的同时,更应给修补业的微经济留下必要的活动空间,利用好商业设施、小区公共设施的“边角料”,制订精准管理服务措施,让这些手艺师傅能安安心心守摊子、搞经营。 专家说法 放手和扶持,才能助力发展 如何有序和规范地支持这些小修小补的摊档并落到实处?广东华南和谐社区发展中心主任周活宁认为:放手和扶持,应是两大原则,才能助力发展。他提出了三个建议:一是成立专班,以服务为导向,摸查这些摊档的经营情况,包括摊档地点、项目特色等;二是编辑摊档推介清单,可以有统一的标识,并以手绘地图等方式推广宣传,让更多的街坊能按图索骥;三是帮助摊档解决存在的困难,给予综合性的扶持。“扶持民间手艺人,给他们以实质性的帮助,如生活补助、孩子就学、看病就医等。”周活宁如此说。 ■策划:张小奋 ■统筹:新快报记者 邓毅富 ■文图:新快报记者 邓毅富 林翠珍 梁贤安 李超朝