|

|

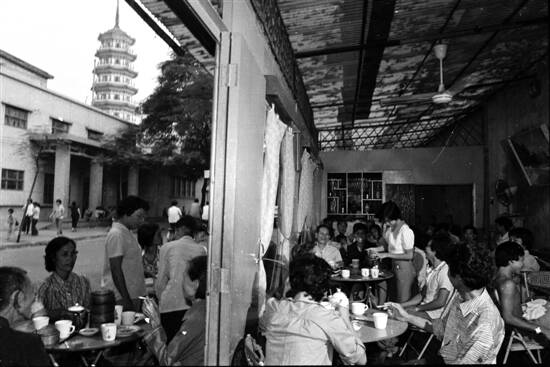

广州六榕寺附近曾有一间六榕餐厅,很多街坊都来此饮茶食包 叶健强 摄 |

|

|

广东人爱喝汤,食肆煲老火靓汤香味四溢 叶健强 摄 |

|

|

|

A凭票供应每月仅二两鱼票 新中国成立之初,粗粮糙米是人们餐桌上的主角,吃饱成了头等大事。作为“大跃进”和人民公社化运动产物的公共食堂,在全国曾达到了345万个,数亿中国人吃起了名副其实的大锅饭。据老广们回忆,“鱼米之乡”的广州曾遇上没鱼吃的窘状:一个月每人只有二两鱼票,相当于一个五口家庭每月只能吃到一条一斤的鱼。 上世纪五十年代中后期,广州酒家、北园酒家、南园酒家、陶陶居、莲香楼、大三元酒家、大同酒家等在广州陆续重启营业,但普通人一年到头也难得下几次馆子。不少老广州人还记得,好不容易到大同、大三元等酒楼吃饭,埋单时不光给钱,还得多给几两粮票、肉票。由于食材匮乏,食肆往往有什么卖什么,茶市饭市只供应一轮,卖完即止。广州酒家当年在窘迫的物质条件下推出“番薯宴”,还曾传为一时佳话。 经过30多年的建设,到上世纪70年代末,粮食生产渐渐恢复了元气。改革开放后,粮食与各类农产品、肉类产品产量大幅提高,城乡人民的米袋子、菜篮子才开始日益宽裕丰富起来。 B 一条鱼引出市场“一池活鱼” 上世纪八九十年代对于广东的饮食行业来说,是一个激情荡涤的时代。 三江交汇的白鹅潭边,白天鹅宾馆静静伫立。宾馆中庭,由岭南建筑大师莫伯治设计的“故乡水” ,已悄然流淌了36个年头。古色古香的玉堂春暖餐厅,当年曾接待过无数政要名人,如今依然是广州最具情调与水准的中餐厅之一。 白天鹅宾馆开业的1983年,知青回城的温万年在众人不解与惋惜的目光中向单位递交了辞职信,在长堤这个商业旺地用竹料搭了简易棚架,架起几张桌子,做起了街边饮食档的生意。转眼数年,街边档入室经营,越做越大,这就是日后闻名遐迩的“胜记海鲜酒家”的前身。 广东人爱饮“头啖汤”,这口鲜汤里,饱含着广东人敢为天下先的精神。“尝鲜”从广东人菜篮子里的一条鱼开始。1978年,全国第一个供自由贸易、自由议价的国营河鲜货栈在广州芳村开业,鱼货进城,随行就市,议价成交。价格一放开,就像在鱼市场注入了源源活水,河鲜杂鱼很快从十多个品种增加到上百个。 当时,广州城中还出现了大量用摩托车拉水产到城区叫卖的个体户,个体鱼档遍布大街小巷,取材于此的影片《雅马哈鱼档》一炮而红。 鱼价的放开,为广东的价格改革打响了第一炮。1985年,广州取消了最后一张鱼票,水产市场全面开放,广州成为全国第一个解决吃鱼难的大城市。五年后,广东在全国率先宣布终止粮票的流通…… 广东第一代个体户容志仁开办“容光”饮食店、高德良创出“太爷鸡”……广东饮食个体户成为了改革的先行者。粤菜也踏上了改革开放的浪潮,开启了繁盛时期。 回忆这段岁月,广州第一代街边仔、曾开创广州饮食界“生猛海鲜”先河的温万年说:“当年国家对个体户实施鼓励政策,加上城市自由农贸市场的开放,供求关系合理调整,带来了各行各业的春天,饮食业最先受益。粤菜的金漆招牌被重新擦亮了。” 数据显示,经过20年的发展,1998年全国餐饮业的营业额达2816亿元,比1978年增长了50倍。人们从追求“吃得饱”的年代,进入了追求“吃得好、吃得精”的阶段。 文/羊城晚报记者 施沛霖 清晨,喧嚣热闹的菜市场、茶楼里热气腾腾的虾饺烧卖、街边平民味十足的夜宵档、甜品店里一碗香糯绵软的陈皮红豆沙……这些都汇成了广东人日常的幸福片断。一食一味总关情,一个“食”字,牵动着亿万人的神经与味蕾,也见证了新中国成立70年来,从只求温饱无暇于味,到食肆如云、座盈千客、餐饮市场生机勃勃的辉煌巨变。 回首70年,我国粮食总产量由1949年的11318万吨提高到2018年的65789万吨。餐饮业实现了长足发展,数据显示,从1978年到2018年的四十年间,全国餐饮业规模从54.8亿元增长到42716亿元,增长了779.5倍,人均年餐饮消费从不足6元增长到3073元,增长了512倍。作为饮食大省,广东省以3884.6亿元的餐饮业规模排名全国前列,美食之都广州更以人均年餐饮消费额超过7300元,居内地大城市首位。《餐饮产业蓝皮书:中国餐饮产业发展报告(2019)》认为,中国已成为仅次于美国的世界第二大餐饮市场。我国居民的饮食消费结构正向小康、富足阶段发展。 随着市场规模持续扩大,“舌尖上的经济”已成为最活跃的消费业态之一。餐饮业正踏入品质化、绿色化、智能化、融合化的“新食代”,外卖平台、生鲜电商、智能餐厅、中央厨房等新业态、新模式领跑餐饮消费市场。互联网技术应用、人工智能等新科技带来的无限潜力,正以前所未有的深度与广度,激活着四万亿餐饮市场,也令我们的餐桌上包罗万象,异彩纷呈。 C 从吃好吃精 到吃健康吃意境 踏入新时期,饮食业的发展可谓日新月异。上世纪90年代中期开始,高级海鲜酒家、香港名厨主理曾一度成为时髦名词,鲍参翅肚等名贵食品成了先富起来的一部分人的追求。 不久,这股风潮很快被“吃健康”所取代——尝过了珍馐、见惯了世面的人们渐渐发现,随着饮食的极大丰富,三脂高、肥胖等健康问题随之而来,绿色种植的粗粮谷物、水果蔬菜与原生态养殖的猪牛鸡鱼肉成为人们追捧的健康美味,各种原生态农庄、健康主题餐厅、住家菜风行一时。人们的饮食习惯,由原来的饱餐型向营养型、新鲜型转变。 近年来,人们对就餐环境与菜式的美感要求越来越高,意境菜开始出现。广州西餐行业协会永久会长、白天鹅宾馆原常务副总经理彭树挺认为,人们对饮食的要求已进入到“吃体验、吃意境”的新阶段,“厨师们纷纷研究怎样将菜做得更优雅,融入了美学的概念,令吃饭这件寻常事变得更有仪式感”。 国内餐饮业与国际的接轨日益加强,中国美食的知名度越来越高。2016年至2018年,《米其林指南》先后登陆上海与广州,今年11月又将在北京发布榜单,显示了北上广在亚洲的饮食地位不可撼动。根据广州市社科院、广州市商务局等联合发布的《广州蓝皮书:广州国际商贸中心发展报告(2019)》显示,2018年广州餐饮业实现零售额1092.14亿元,广州人均年餐饮消费额超过7300元,居内地大城市首位,广州人成为最舍得吃的一群人。 广州唯一的米其林二星餐厅主厨、中国厨艺大师黄景辉师傅告诉记者:“从过去单纯要求果腹,到现在讲究健康养生、享受愉悦的用餐体验,70年来,饮食业变化可谓日新月异,粤菜也在不断改良中,用更国际化的方式来呈现。” 另一方面,饮食业在这70年的发展进程中,已成为服务创新的“聚集地”。随着新业态、新零售的迅猛发展,移动支付、人工智能等技术的普及,餐饮朝着便利化、快捷化、智能化发展,大大改变了人们的生活方式。 美食令生活变得活色生香,“舌尖上的文化”也成为中西互通的符号。在鲜香浓郁、有滋有味的日子里,人们品尝到的是真真切切的幸福感、满足感。 总策划 刘海陵 林海利 总统筹 郭启钊 朱帆 统 筹 赵鹏 冷爽 徐雪亮 图片统筹 林桂炎 设计统筹 范英兰