|

|

|

|

|

|

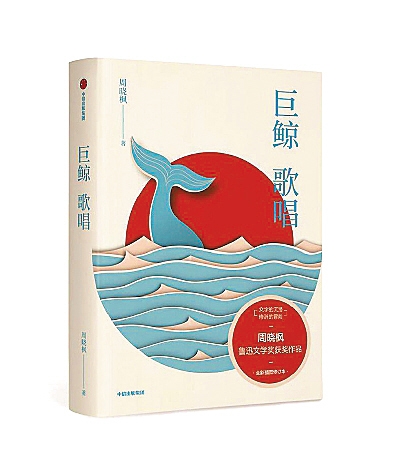

周晓枫 1969年6月生于北京。做过20多年文学编辑,现为北京老舍文学院专业作家。出版有散文集《斑纹》《收藏》《你的身体是个仙境》《聋天使》《巨鲸歌唱》《有如候鸟》等。曾获鲁迅文学奖、人民文学奖、花地文学奖等奖项。从2017年开始儿童文学写作,出版童话《小翅膀》和《星鱼》,获中国好书、中国童书榜年度最佳童书等奖项。曾担任电影《三枪》《山楂树》《金陵十三钗》《归来》的文学策划。 越写越不像自己才是成长 傅小平:在《巨鲸歌唱》等几部散文集的前言、后记,还有《文学的敌人》等个别篇章里,你都坦率地谈到对写散文的理解。你谦称自己是个“由缺陷构成特点的写作者”,还招认“我最受诟病的特征是华丽”。但以我的阅读感觉,你不少散文给人有华丽之感,但你写的童话,还有你写人物的散文,像《落日故人情》《离歌》等,非但不华丽,甚至可以说有些质朴。 周晓枫:你这个提法,真是让我特别意外和感动。许多人认为我华丽,可能是觉得我用的形容词和比喻比别人多。但用词多少,关键不在于数字意义上的多与少,而在于你有没有必要用到。如果不必要,两个词也是多;如果是必要的,你用八个词也不多。而且就像你说的,我的写作其实是跟着题材走的。写到童话,我就是要用词简单。写《离歌》,我就是要被情感席卷着往前推动,我就是要让表达有粗糙的划痕,甚至有那种看起来不能被哑光掩饰的斑驳。我觉得,无论你做什么,总不能对不同的东西,都使用同一个工具吧。你有时得用铲子,有时得用镊子。你用不同的工具,得出的效果是不一样的。譬如我写一个什么题材,我就希望写得特别贴。写一只蜥蜴,它的鳞彩很细腻啊,我就会用一些形容词,或者说我要用这些形容词,让你闭上眼都能“看”到它的光斑,它的色彩。我就喜欢有这种画面感。 傅小平:一个作家不是那么容易形成独特的风格,所以当他的写作有了自己的风格以后,他所能做的是强化这种风格,而不是一味求新求变。这就好比打仗,你试图不断地开疆拓土,也有可能你的疆域更开阔了,也有可能你不仅没能收获更多的领地,反倒是把已经得到的阵地都丢失了。 周晓枫:写作是一种对世界的独特发现。我们写作只是写得像别人,只是去重复多少遍别人已经写过的东西,是没什么意义的。那是不是说,一直写得像自己就有意义呢?我觉得,只有越写越不像自己才是成长。我们怎么写都像此前的自己,那就相当于提前给自己定制了一个圈套。你已被固化了,你的风格死了,或者说你的成长慢了。我希望自己的写作能像竹子一样,能自己给自己拔节。 “如果你有足够明亮的眼睛、足够敏感的心,你一定能从日常生活中发现独特的东西” 傅小平:怎样保持对世界的敏感性?读你的散文,总能读到你的一些奇思妙想,总是觉得你看很多事物都有自己新鲜的感受,即使是对一些大多数人熟视无睹的东西,你也总能赋予一种陌生化的效果。 譬如说,《河山》说白了是一本游记,但里面的文字也并非走马观花的,而是打上了你鲜明的印记。 周晓枫:是的,《河山》里就是一些游记。好在我写作的时候,不是当作资料汇编,也尽量避免浮光掠影。写作者参加活动或笔会,很容易随波逐流,对付一点应景文字。我很难把采风活动完全变成自己需要的创作素材,有些作家具备这种消化金属的胃液,他不会吃坏肠胃,他吃什么都长身体。我没这样的免疫力,也难以完成这么伟大的转换,就不能这么我行我素地写。 但我对自己是有要求的,尽量不写套话。哪怕句子写起来再单调,再费劲,我都希望能有自己的感受。有的人会说,这么做犯不着啊。我是觉得你糊弄别人,就那么随手抄一段材料,是省事了,但这样你把你的眼睛、你的心,还有你的手都弄坏了。所以,我要小心,可别动了心机、坏了手艺。 曼德尔施塔姆有句话说,所谓日常生活,就是对事物的夜盲症。这个话实际上是讲,如果你有足够明亮的眼睛、足够敏感的心,你一定能从日常生活中发现独特的东西。所以对于有可能破坏这种敏感的事情,我都格外小心。要时时保护这种敏感性。我写游记,也用自己的头脑和感情去写,就是这个意思。还有一个敏感性,就是我要尽量说真话。我做不到都说真话,不一定能说到特别诚恳,我也要维生和活命,也要维护一些关系,但我希望自己尽量真诚。 在尽量体谅别人的同时,坚持自己的表达 傅小平:你的思维看着很跳跃,尤其是你打比方的时候,像是不需要任何凭借,就从一个点跳到另一个点上去了。但细想这两个点之间又是有很强的逻辑关系的。你似乎能打破很多事物的界限,让它们之间构成某种关联。也许因为这样,听你说话,或读你的文字,我会觉得有张力。 周晓枫:我发现一个奇妙的现象,当我打破自己的界限时,也会打破表达的界限。这样的关联,对我是真实存在的。我们形容月亮,很多人会说它怎么皎洁,皎洁得好像美丽的姑娘。假设我看到的月亮,有一张焦黄的脸,像更年期妇女,而且脸上有雀斑。这不是我在联想,是我真的看到并且这么认为。我并不是说我看到更年期的月亮就对,你看到青春期的月亮就不对。我是觉得,两种说法都成立。或者说,你会这么看,我会这么看,事物才更有丰富性,我也喜欢这样的独特与模糊,立体和层次。怎么说呢?就像对人吧,我做不到完全体谅别人,要完全体谅,我自己的立场都会被瓦解;但我可以努力,做到在尽量体谅别人的同时,坚持自己的表达。写作就是这样的。 散文的虚构是为了追求更真 傅小平:散文一般要求写真人真事。在散文里虚构,是有争议的。但我怀疑,再真实的散文里都可能有想象和虚构的成分。 周晓枫:有人认为虚构就是撒谎,就是编造,我不这么看,我认为散文的虚构是为了追求更真。譬如说我暗恋一个人,我把真实的时间、地点、职业什么的都交代了,那人家还活不活啊,我还活不活呀。那好,我写作的时候把这些都改了,目的是为什么呢?不就是为了更肆无忌惮,更百无禁忌地表达自己的感情吗?这样的虚构是不是更符合真实,更远离骗人? 我多次举过一个崴脚的例子,我也写过这个。崴脚的时候那个撕心裂肺的疼,等我好了,我就好了伤疤忘了疼了。但我要写啊,我必须逼真地呈现那种疼痛感,我就得尝试复原这种痛感。这也是虚构,我写出来的痛感,和我崴脚时经历的痛感可能不是一回事了,对吧?但我真的受过罪,真的寸步难行过,我写的都是基于我那一刻的真挚经验。所以,创造性的回忆,实际上让我更靠近真实。 但同样是虚构,在散文里和在小说里表现是不同的。在小说里虚构,你可以为所欲为,你可以把它写得无比玄妙。但虚构在散文里很难不真,你写的东西,都是从你自己的经验情感里撕扯出来的,那种血肉模糊的疼,哪怕你撕扯的是一块赘肉,那也是疼的。所以有些人就说,虚构把散文的本质篡改了。我持相反态度,认为虚构让我写散文的时候更真,更无畏。 “我从来不在简历上写我做过电影策划,但我从电影方面获益很多” 傅小平:写散文很考验直面真实的勇气,也很考验写作者的耐性。生活中的素材其实是写不尽的,关键在于你怎样完成转化过程。 周晓枫:我觉得情感最为重要。那种靠智力的写作,靠技术的写作,还有靠理性的写作,如果你手到心不到的话,长久下去也很难维系。真正投入感情,写作者会有更强大的成长。另外,要尽量把自己运到能力的边界地带,在这个过程中,你才能产生真正的转化与突破。 还有,就是吸收沿途的经验。我从来不在简历上写我做过电影策划,但我得坦白,我从电影方面获益很多,那种特写的画面感啊,悬念设置啊,情节的陡峭翻转啊,人物的生动性啊,等等。电影给我启发,很多手段都让我有所借鉴。我做策划多年,其实也就做些琐碎的事情,像找哪个编剧写剧本之类的。我也参与剧本讨论,聊聊人物塑造怎么可信,或者一个人死了,设计他得怎么个死法,等等。后来很多想法没有在屏幕上呈现,我曾遗憾自己白白浪费了时间,但回过头来看,这些创意锻炼了我的构思能力。我特别感激来自电影的教育,它还让我深切理解,形象常常比理念更重要。 傅小平:大多数时候都听作家抱怨写电影剧本、做电影策划等等,给他们的写作带来损害,确乎很少听到像你这样郑重表示感谢的。 周晓枫:我在这个过程中也有磨损啊。电影是团队合作的产物,和独自一人的写作状态不同。其实也没什么,有店大欺客的,也有客大欺店的,看看谁更强大罢了。如果我们有本事消化各种挫折,没有什么不是营养。写作者参与电影会有不同的结果,要么是疲劳了,要么是被废了,要么挺过去,学会举重若轻了。我从电影中没有学到那么多,但学到的这一点点,也够我受益终生。 傅小平:我是觉得你的转化能力很强,或者说你有一个消化能力超强的胃。你的散文里也会用到很多知识,但你把它们融入到文章里,看不出任何违和感。 周晓枫:可能是练功久了,写到后来融会贯通,成了一种本能的应激反应;也可能是记忆力不好,拿别人的知识当成自己的积累,拿自己的话再说了一遍。但我真觉得散文辽阔,只是很长时间里,它都处于一种低负荷状态,我们没有去探索它的极致。散文可以有很大的承载量,其限度不可探测,我甚至怀疑它有超载的能力。 傅小平:乐见你还会怎样打破题材界限,似乎没有什么界限是你不能逾越的。 周晓枫:我有许多难以逾越的。我们说返璞归真,它都有一个出发和归来的过程,反正是不能在原地待着。假设你飞得远了,就有可能没有体力再折返回来。尽管如此,你也要让自己有勇敢的状态,看看体能的极限能抵达多远,而不是还振翅,就开始盘算省下力气,担心自己不能安全着陆。有时,心有多远,翅膀才能有多坚强。只有这样,你才可能发现自己,飞一个大圈,还能回来。