|

|

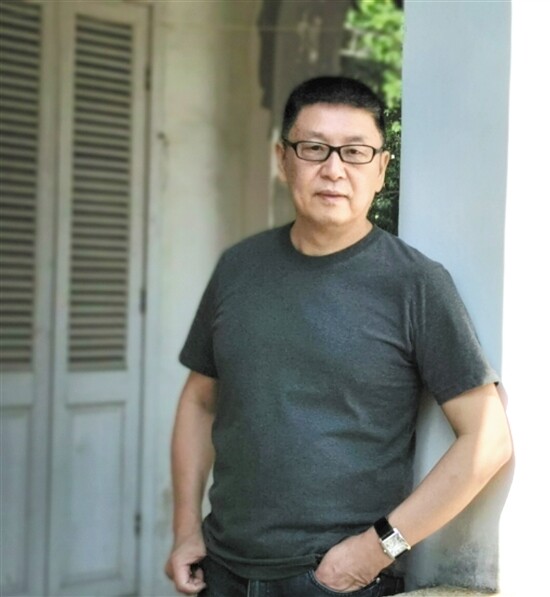

姚风 原名姚京明,诗人,翻译家。生于北京,后移居澳门,现任教于澳门大学葡文系。 |

我的生活其实很简单 苏曼灵:您很小的时候就被选去学习外文? 姚风:1969年,北京外国语学院附属学校恢复招生,我被选中入读,被分配学习西班牙语。不过,那段时间的学习是不完整的,是支离破碎的,因为有不停的政治运动,我们都要参加,学的东西并不多,学校自己编教材,教材多数都是革命教材,没有接触过外国的杂志或是书刊,那个年代的学习条件是很差的,没有书可看。 苏曼灵:请问您是何时开始写诗的?什么原因促使您写诗的? 姚风:大概是在大学,我开始写一些打油诗,后来去葡萄牙工作,认识一些葡萄牙作家,胆大妄为地开始用葡萄牙语写诗,第一本诗集在1989年出版,是用葡萄牙语写的。我最早接触的是古典诗,开始喜欢诗歌,也尝试自己写,写着写着就放不下来了。 苏曼灵:写作是一件枯燥苦闷的事,每当夜阑人静挑灯夜读,您如何抵抗各种诱惑? 姚风:赌场是利用人性的弱点来设计的,比如人性的贪婪。赌场每天都在考验人性,这里每天都在上演悲欢离合的故事,有人赢钱了,当然是欢欣鼓舞,但是更多的是输钱的人,是倾家荡产的人。这有点像波德莱尔写的《恶之花》,我想,如果波德莱尔来这里生活过的话,肯定能够写出《恶之花》的续集。澳门是有两面性的,一方面,它是“恶之花”,另一方面,它又是摇曳多姿的多元文化的一朵玫瑰。至于我自己,我的生活基本上是在一种比较正面的,有着阳光的一面。澳门虽然很小,但是它又充满了边界,赌场和我在大学里的生活是完全没有关系的,没有任何交集,所以,纸醉金迷完全与我没有关系。我的生活其实很简单,就是大学,回家,和平常散步吃饭的那几条街道。我的创作灵感很广泛,无论是一个人,一件事,一处风景,一幅画,一本书,甚至音乐,或者看了一条新闻的感触,都可以激发我去创作。 诗人应兼具作者、读者身份 苏曼灵:您的诗歌语言简练、精致,您是怎样避免过分简短的诗句蜕变为格言警句的? 姚风:我并没有刻意把一首诗写得短小。我个人比较喜欢短诗的形式,我的诗往往在数行内就把我想表达的意思说完了,这可能是我的一种风格。我不会在语言中,利用词语的迷宫一样的绚丽来抵达一个中心思想。我的很多诗是一种“图穷匕首见”的形式。当然,我也在反思,我的诗风总是以这样的形式出现,写得多了写得时间长了,可能也会有一定的问题。最近我也在思考这个问题,所以也会在诗歌里注入更多的元素,让诗歌写得更加深厚更加丰满。比如去年我写了一组题名《西湖练习曲》的诗,就刻意把更多的思考注入诗内。还有,是否能够把讽刺和抒情的风格融入得更好,让一首诗变得更加饱满,层次更丰富。匕首式的短诗,给人感觉像一束火花,让人马上眼前一亮,但是如果能够让火焰燃烧得更长,可能照耀的范围会更广更深。当然,我不会把诗写为格言警句,这也是一个诗人要警惕的问题。因为格言警句不属于诗歌的范畴,它属于哲思的范畴,在这个方面,我一直非常警觉。此外,诗歌有诗眼,一首诗里面会有高潮或者让人眼前一亮的句子,我以前创作的时候会考虑这些元素,但是现在我慢慢反思这个问题,如何让锋芒变得更加含蓄,隐而不露的锋芒更加锋利。 苏曼灵:这是不是表示您打算做一个诗风的转变? 姚风:不是这样。我只是根据自己想要表达的内容而定,有些诗歌可能会在语言表达上丰厚一些,有些诗歌可能也就只适合“匕首式”的语言形式,我还是会写短诗,而且我也写了很多。有强烈对比的事物我觉得很有意思,我就会把它写出来,可能几行就把一首诗表达完了。 苏曼灵:请问您这种简练的语言特色,是否受翻译外文诗的影响? 姚风:影响不多。比如我最近出版的一本安德拉德的诗集《在水中热爱火焰》,我翻译他的诗集很多年了,他的诗和我惯常的写作完全不同。 苏曼灵:您在写作的过程中会考虑读者吗? 姚风:我写诗首先是为自己写的,我写一首诗首先要令自己很快乐,写诗这件事是让我变成更加丰富更加完整的一个人的方式。当然,诗歌最终也是要面对公众的。一个写作的人,应该兼具作者和读者的身份。创作时,我的身份是诗人,当完成一首诗,在修改的时候,我会站在读者的角度思考,如何读起来会更好,如何令语言更加简练,还要考虑怎样写能够带给读者更大的空间。 大胸怀的作品值得期待 苏曼灵:老子和孔孟的思想,算不算是中国人的一种宗教? 姚风:我们的宗教背景并不像西方那么强大,西方人的写作,绘画,处处可及可见宗教,宗教在西方世界是一个强大的背景。但是我们所说孔孟只是思想和道德的说教,不是一种宗教。至于老子的道教,很多时候会影响中国诗人。人在得志的时候相信儒家,失意时,就会选择隐居山林,就会想到老子,想到“归隐自然,顺应天命”。中国诗人的背景,依托的还是自身的思想体系,比如儒释道。很多诗人的一生,不同阶段受到不同思想的影响。古代诗人,我个人最崇拜的是李白,因为李白的写作完全不按常规出牌,他狂放的生活方式,他的自由的写作,是我们中国诗人中很少有人可以和他比肩的,他应该是独一无二的一位诗人,他太自由了,他什么都不信,因为他是自由的人,所以他才写得出自由的诗篇。 苏曼灵:您觉得自己的写作达到自由的状态了吗? 姚风:没有达到!自由地写作是每个人应该要为之奋斗的目标。如果每个人都为之奋斗的话,肯定会达到那种境界的。诗歌的情感表达不需要很直接,你对现实的批判也要有艺术含量,很多时候我对现实还是非常警觉的,也持有一种批判的态度。自由是我们写作的方向,只有自由的写作才是最真诚的写作。 苏曼灵:中西诗歌相比之下,您会不会觉得中国现代诗略显小家,格局不够大呢? 姚风:首先要肯定的是,中国当代诗歌写作是很活跃的,这和我们中国的现实有关系。特别是互联网的兴起,让诗歌形成一股热潮。现在人们发表的渠道多种多样,以前我们的发表要通过审稿,审稿过滤的很多因素决定作品的去和留,或者需要按照编辑的要求来进行修改才可以获得发表,而互联网让每个人都可以有发表的机会,所以这也就造成了诗歌的繁荣。当然也不能说当代诗歌已经达到一种很高的高度。好的诗歌和好的诗人比以前多很多,至于诗歌格局的大小,那种大胸怀的作品,我觉得是值得去期待的。现在有很多不错的诗人,但是他们是否能够成为大家,也是需要时间去验证的。中国当代诗歌的发展是繁荣的,但是诗歌需要在精神内核上和写作手法上有更大的突破,在精神上可以形成一种更大的格局。 优秀诗人必须具备多种要素 苏曼灵:人工智能时代的降临,翻译这种工作很可能被机器淘汰,您认为“翻译诗歌”会被取代吗? 姚风:诗歌是不可能被机器取代的,诗歌始于心灵,机器没有心灵,灵魂是不可模仿的,也是不可复制的,每个人都有自己的灵魂。一个诗人写诗的心跳肯定是属于自己的,你的感觉、感情,以及对词语的发现,都是自己的。即便人工智能以后发展得非常好了,但是诗歌还是无法被机器代替的。它可以模仿人写出非常有意思的诗,但是,你写的诗,是与你的情感与你的心灵有关系的诗,机器是写不出来的。它可以根据意象和象征来编码,让你看上去是一首很不错的诗,甚至语言上带给人一些惊喜,但是,这是没有心跳的,没有体温的。至于对翻译诗歌的说法,余光中、袁可嘉、西川、陈东东等诗人,都写过关于诗歌翻译的文章。我认为要多去了解同是诗人又兼诗歌翻译家这些人写的文章会更加中肯。因为一个学者,他如果自己不写诗的话,他的这些评论可能会很难击中要害。翻译诗也是诗,前提是,把一首诗翻译成另外一首诗,这并不容易,但并非不可为,戴望舒、袁可嘉、冯至、穆旦都很好。倒是那些学者很难把诗歌翻译好,因为他们缺少诗人的敏感,哪怕他们精通外语。 苏曼灵:当下很多写诗的人喜欢群聚,喜欢共吟,喜欢同游,频频举办各类诗歌活动,请问您认为这些繁杂的诗人聚会对诗人有什么影响? 姚风:的确,现在这样的诗歌活动的确是太多了。而且很多时候,诗人们聚在一起,但好像很少谈诗。我个人在这些活动方面是有所节制的,因为首先工作比较忙,没有太多的时间;另外,我个人觉得参加这些诗歌活动对写作并没有什么帮助。我觉得一个诗人最终还是要靠文本说话,你如何在一盏孤灯下写出好的诗篇才是最重要的。 苏曼灵:您认为勤奋对作家很重要吗?要对自己进行怎样的训练或者需要具备哪些素质才可以在写作的洪潮中脱颖而出? 姚风:勤奋是作家最基本的素质,但是,不见得勤奋就可以成为一个优秀的诗人,一个优秀的诗人必须具备多种要素,勤奋只是其中一点。我们对语言要有一定的敏感,可能你有想法,但是你没有找到适合的方式来表达,也没有被读者认同的方式,那就不是一个优秀的诗人。作为一名写作者,无论是小说家或者是诗人,必须是有抱负的。他的作品,必须要有自己独特的声音,除了个人感情的抒发,还要对自己所处的环境和周围的人有一种仁慈的关怀。如果抱负与胸襟更宏观一些,还可以从历史来反思当下。如此,才能够令自己的文字在写作大潮的芸芸众生中脱颖而出。