|

|

阿来镜头下的云中之树 |

|

|

阿来(左)和李敬泽对谈 浙江文艺出版社供图 |

|

|

|

|

|

|

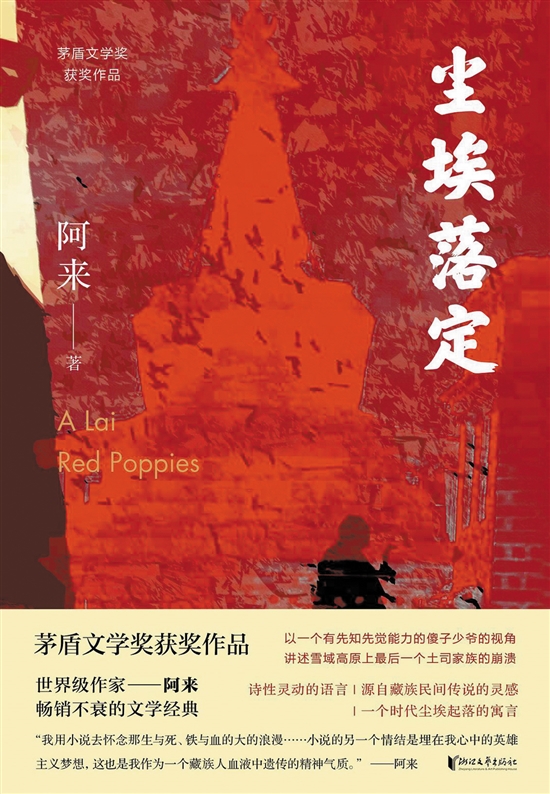

文/羊城晚报记者 何晶 10月14日,著名作家阿来和评论家李敬泽作客杭州单向空间,以阿来的成名作《尘埃落定》出版二十年为起点,围绕历史与虚构、作者与读者、何为文学经典等角度展开对谈。 “不存在雅俗共赏、人人喜欢的文学作品。编辑和作者要考虑的不应该是读者,而是手中的作品……”茅盾文学奖得主阿来这样说。 “天下最靠不住的,就是文学排名。要看看哪些书活到了今天、还历久常新,哪些作品还能和今天的我们发生关系和对话。”中国作协副主席、评论家李敬泽则这样认为。 田野调查中孕育的小说 “除了错别字,一个字都不需要改” 阿来出生在四川省阿坝州马尔康县,1976年初中毕业,当时最想成为一名地质学家。1977年恢复高考后,他报的所有志愿都是地质学校,可惜理想没实现,他从师范学校毕业后成为一名中学教师。 “我在中学教历史课,讲法国大革命发生在哪一年,鸦片战争是怎么回事,但我们好像不知道地方史,不知道自己生活的社区、街道,是怎么形成的。我们好像什么都知道,又好像什么都不知道,处在一种悬空的状态。”阿来说,这种悬空感让他开始做田野调查,“我认为需要建立起历史观,于是开始做地方史的研究。” 阿来花了四年时间,走遍了四川省阿坝地区,研究这里曾有的十八家藏族土司的来龙去脉。 “我敢说,当地的土司后人没有一个能比我更清楚他们的历史。”田野调查全部结束后,十八家土司的故事了然于心,1994年5月的一天,阿来坐在书桌前,《尘埃落定》的开头自然流淌出来——“那是个下雪的早晨,我躺在床上,听见一群野画眉在窗子外边声声叫唤……” 小说写了八个月后定稿,当年阿来35岁,这是他的第一部长篇小说。即便放在今天,人们也不难理解处女作长篇要出版会遇到的重重困难。 出版社编辑跟他说“再改改”,狂妄的阿来回复:“除了错别字,一个字都不需要改”。直到1998年,拖了四年的《尘埃落定》终于出版问世;2000年,年仅41岁的阿来获得第五届茅盾文学奖,在文坛站稳脚跟。 《尘埃落定》以一个有先知先觉能力的傻子少爷的视角,讲述雪域高原上最后一个藏族土司家族的崩溃,建构出一幅真实生动、深入日常细节的藏人生活图景。 立下规矩:不许替读者说 “作为整体的读者概念,你无法把握” 《尘埃落定》写完后,阿来离开了故乡马尔康来到成都,很快从《科幻世界》杂志的编辑一路升到了总编辑、社长。 “我做了十年杂志总编辑,发现编辑很喜欢说‘推荐这篇小说的理由是,读者会如何如何……’我在编辑部立下规矩——不许替读者说。谁提读者,我认为是在偷懒。一部作品要征服所有人,就像要实现共产主义。实际上最后只有一小部分人会和这部作品发生交集,而你不知道这部分人是谁。作为个体的读者,我们可以交流,作为整体的‘读者’概念,你无法把握。” 《尘埃落定》出版后,阿来推出长篇小说《机村史诗》(六部曲),前后两部作品各自横跨五十年,被阿来视作他家乡的百年史。阿来说,如果《尘埃落定》可以用比较新颖来形容,那么《机村史诗》采用了更写实、更凝重的写法。这当然会有风险,读者不认怎么办? 这种担忧其实没有必要,阿来说:“不存在雅俗共赏、人人喜欢的文学作品。《尘埃落定》畅销二十年,发行量过百万,一放在全国人口基数里看,它仍然是小众的。如果文学可以分门别类、划分等级,我们可以依靠大数据给读者精准投放,但实际上这做不到。既然做不到,编辑和作者要考虑的就不应该是读者,而是手中的作品……” 而在李敬泽看来,任何伟大的经典作品,都是由作者和一代代读者共同完成的,每一代读者都会对文本作出新的阐释。李敬泽用《尘埃落定》打比方,“我相信今天10个读者里有8个对土司制度没兴趣,但为什么大家还愿意读?因为你在里头能看到我们的迷茫,也能找到心向往之的美好。从这个意义说,文学作品本身一直在生长。” 作为一名专业读者,李敬泽坦言更看重《机村史诗》。他直言,这部作品之所以不如《尘埃落定》反响大,是字数太多了——超过一百万字。“但我更看重《机村史诗》,是因为它以巨大的体量,撑开了一个极丰盛和繁复的世界,它让我们看到现代世界是如何一步步走过来的。” 从地方性根基走向普遍的人性 “要看看哪些书活到了今天,还历久常新” “汶川地震后,拥有上千年传说的云中村移民到平原。年复一年。祭师阿巴感到身上云中村的味道越来越淡,他的力气在消散,内心越发不安。于是,两匹马,一个老祭师,踏上了回乡的山路。他穿过山林和田野、石碉和磨坊,来到村里每一户人家的废墟前。焚香起舞,诉说过往。”2019年,阿来的最新长篇小说《云中记》出版。 “从《尘埃落定》到《云中记》,阿来的作品有着牢固的地方性根基——他是这片土地上的人,也关切着这片土地,但他又从牢固的地方性根基走到了普遍的人性。《云中记》给我很强烈的感受,他写的是汶川地震期间一个村庄,但其间所表达的对生命、土地的情感,世界上任何一个人都能感受到。”李敬泽说,一部作品之所以能成为经典,正在于它能将在时间和空间上有巨大差异的人们连接起来。 同在2019年,新中国70年70部长篇小说典藏丛书问世,李敬泽担任丛书评审主任,丛书收录了阿来的《尘埃落定》。当被问及选择书目的标准时,李敬泽回应说,“我就怕被问这个问题,这个书目并不是我们手里有一条标准和规定,恰恰相反,我们要看看哪些书活到了今天、还历久常新,哪些作品还能和今天的我们发生关系和对话。” 此外,李敬泽还坦言:“天下最靠不住的,就是文学排名,因为缺乏客观的标准。诺贝尔文学奖评来评去,今年给了路易丝·格吕克,她肯定不是全世界写得最好的,至少在我看来。我自己可以给作家排序,但这个排名对别人毫无意义。” 《云中记》:悲情应当节制 2018年,汶川大地震发生十年后的一天,阿来心中突然涌现出强烈的情绪,一个具体的人物形象在脑海中浮现,但这和他当时正在写作的长篇小说毫无关系。最终他放下了手头的小说,开始创作《云中记》,而这个突然浮现的形象,就是小说中的祭师。 地震发生后,阿来心里也有很多话想说,当时也有很多作家提笔表达自己的情绪和观察。但他警惕这样的写作,“在重大的现实面前,文学应该写出更有价值、更值得探索和挖掘的东西”。而这东西是什么,当时的阿来并没有想清楚。直到十年后,人物和故事才从脑中冒了出来。 “我的写作常常这样,一件事情,如果我感兴趣,它就会一直在我心里。我不会着急去表达,而是先克制住冲动,因为冲动很可能是短暂的。长篇的写作需要漫长的时间、大量的精力,必须经过充分的内心准备,否则无法一口气写到底。” 对于汶川大地震,阿来关心的不仅仅是当时的灾区和灾民的情况,他更关心重建中的灾区。“自然灾难发生后,人的意志体现在哪里,发生了什么变化,我们如何重建生活和社会……在我看来,这比一时的受灾情况更重要,这也是我在小说中想表达的。”阿来说,他试图通过《云中记》来处理和提供对死亡、对自然这两方面的新书写。 尽管题材是沉重的,但阿来写得十分克制。他说:“我一直特别反对煽情。中国传统文学、戏曲,特喜欢或者说特愿意放大悲情。当我们从苦难中提升不出更多有价值的、对灵魂有洗礼的东西,似乎也就只好放大那些悲情。但当我找到别的途径去写这种情感时,反而觉得悲情应当节制。”