|

|

|

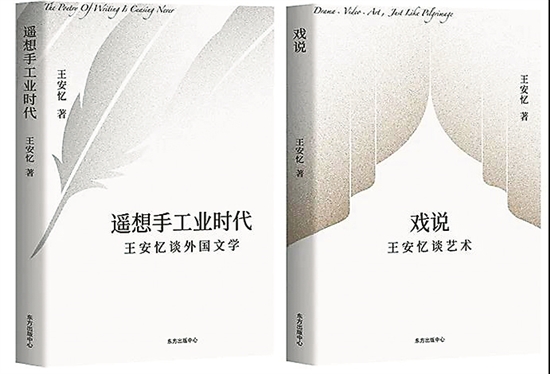

文/羊城晚报记者 朱绍杰 日前,著名作家王安忆新书《戏说——王安忆谈艺术》和《遥想手工业时代——王安忆谈外国文学》由东方出版中心出版。前者收录王安忆自1988年至今的观影、看剧史,以及她的艺术馆游历史,后者则是这位知名作家自1988年至今的外国文学阅读心路历程。 在这两本新书中,读者可以感受到在改革开放以后,一个善于学习的艺术家如何从日常生活和阅读生活中汲取养料,批判省思,并一砖一瓦营建起独一无二的美学生活。从某种意义上说,也为人们了解王安忆的创作,提供更多小说之外的学思历程和素材边角料。 阿加莎的小说是写给成年人的童话 《遥想手工业时代:王安忆谈外国文学》记录了王安忆自1980年代以来几近40年的阅读轨迹,视角个人化,涉及外国文学作品多样。有不少是通俗小说、侦探小说以及改编为电影的小说原作,也有《包法利夫人》《约翰·克里斯多夫》等经典小说,或《那不勒斯四部曲》这样比较新的流行小说。 《抹去》写的是《我的天才女友》,王安忆很喜欢这部戏剧,还曾推荐给创意写作的学生。而在分析《东方快车谋杀案》作者阿加莎·克里斯蒂的作品时,王安忆非常注重分析其中的人物性格、环境与性格形成的关系。 在她看来,阿加莎·克里斯蒂的小说很像是写给成人的童话:“我想,孩子们所以能被童话吸引,是因为他们有足够的想象力,相信那些精灵是真实存在的。而成人在阅历中储备起的知识和认识,占去想象的空间,排除了信赖的条件,于是,精灵退出成人世界。可是,就像一种进化不完全的遗症,成人依然保留对不寻常事件的好奇心。” 王安忆在解读时,沿着原著本有的线索,不断添加、深化典型环境与人物的构成与意义,经常几乎是进一步重写了那些小说。在这个过程中读者会逐渐发现,侦探小说的现实性,不仅是为了故事逻辑本身需要的严密与合理而存在,而且在这种严密与合理的基础上达到了高度艺术化。从缜密的现实逻辑中创造出超越性的艺术主题。“把事情强行推到现实主义的世界”,正是王安忆独树一帜的读法。 将生活文艺化还不如保持原貌 “勿论时代前进到哪一步,艺术的心总是古典的。”王安忆在《戏说——王安忆谈艺术》中,以一篇篇随笔讲述近四十年的私人观影、看剧、艺术馆游历史。以小说家的敏锐和感知力解读剧作,品鉴人物,又以普通人的心态解读人性,探讨情理。 在《朝圣》一文中,王安忆尤其注意到艺术中的“未完成”: “在布拉格国家美术馆,令我惊讶的,有如许多未完成的画幅……这些半成品无意间倒透露作画的过程,勾勒轮廓多是大刀阔斧的粗硬线条,是作品的原始状态,脸、身体、战马,呈现几何形状,是课堂素描训练的基本格式,影调还没有显现。此时的艺术者,这些匠人们,几乎成了上帝,上帝说,要有光,于是,有了光。现在,光只照到一半。完成的部分立体地突起着,形态尤其鲜明,真仿佛开天地,清混沌。” 而在香港电影《半生缘》观影随笔中,王安忆述及越剧《红楼梦》、电视剧《红楼梦》、电影《摇啊摇,摇到外婆桥》、电影《北京人在纽约》、电影《饮食男女》等多部文艺作品中的诸样细节。她强调:“那里面的寻常道理,其实也是容易被忽略的。但就是这寻常道理,因和你我他都有关系,却最有触动……编导们总是习惯将生活文艺化,结果倒还不如生活的原貌。”