|

|

|

|

|

|

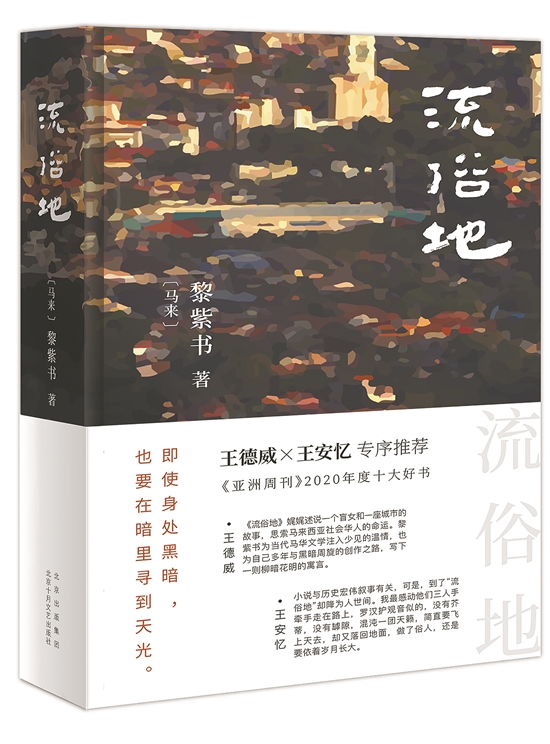

文/羊城晚报记者 何晶 图/受访者提供 1971年生于马来西亚的黎紫书,被称作马来华语文坛的“奇迹”。 自1995年以短篇小说《把她写进小说里》获马来西亚“花踪文学奖”出道后,她笔耕不辍,是该奖设立以来获奖最多的作家。2010年,黎紫书的长篇小说《告别的年代》获第四届“红楼梦奖·世界华文长篇小说奖”。 近日,北京十月文艺出版社推出黎紫书的最新长篇小说《流俗地》,该作品曾入选《亚洲周刊》2020年度十大小说,王德威、王安忆作序推荐。小说以马来西亚“锡都”怡保被居民喊作“楼上楼”的小社会拉开序幕,以世俗小城中市井小民的平淡生活,呈现数十年历史深处的一众卑微生命。 著名文学评论家王德威说,《流俗地》娓娓述说一个盲女和一座城市的故事,思索马来西亚社会华人的命运:“黎紫书为当代马华文学注入少见的温情,也为自己多年与黑暗周旋的创作之路,写下一则柳暗花明的寓言。” 王安忆则表示,“小说与历史宏伟叙事有关,可到了‘流俗地’却降为人世间。我最感动他们三人手牵手走在路上,罗汉护观音似的,没有芥蒂,没有罅隙,混沌一团天籁,简直要飞上天去,却又落回地面,做了俗人,还是要依着岁月长大。” 《流俗地》是黎紫书的第二部长篇小说,距离上部长篇已经过去了十年。她说自己终于有勇气和能力来书写家乡,交出来的成品和最初构思几乎丝毫不差,感觉自己终于当得起“小说家”的称号。 她说:“我心目中的《流俗地》是这样的:它不是大众化的类型小说,而是严肃的文学作品,但必须精彩、好看,能让人享受到阅读长篇小说该有的乐趣。” “不炫技”是为了成全更高的技巧 羊城晚报:能否请你谈谈关于这部小说最初的想法?是什么让你在构思十年后,自觉已经到了可以动笔的状态? 黎紫书:以自己的家乡为背景去创作,对长年写作的人而言,终究是不可避免的。这世上还有什么地方能比家乡更能召唤我的记忆和情感?我很早就坚信,自己若一直写下去,总有一天会写这样一部小说。而如果要写,那么多年的记忆和细节,也唯有长篇足以装载。 但长篇不是我的强项,十年前写过第一部之后,我明白自己需要更多时间去思考和探索。过去十多年我去过许多地方,中国、英国、德国、美国……这里住两年,那里住一阵,某种意义上有点像“流浪”。人在外面才会从不同角度回头看清楚自己的来处,不仅是家乡小城怡保,也有我的国家马来西亚,甚至我也看到了三千多万人口中的自己。每次回去,我都更深切地感受到自己对家乡的眷恋,感觉自己进一步认识了它,与这土地和这里的人更亲近了。这是这部小说的基调,如果你不爱这个地方、不关注这些人,即便在这儿度过一生,也写不出这部小说。 羊城晚报:《流俗地》表面上是以盲女银霞为主角,其实是一部群像小说,人物很多,每个小篇章之间互有关联,但其实也可独立成篇。能不能说这是一次你对家乡马来西亚怡保的全景式呈现? 黎紫书:我喜欢“全景式呈现”这说法。本来我就没想写“一个盲女的故事”,那得在盲女身上灌注很多意义和隐喻。一开始我就打定主意这是一幅长卷,一幅风俗画,而每个篇章的题目不过只是个小标记。银霞固然是小说的主轴,小说由她推展开来,读者由此看到其他人的家庭和人生。 《流俗地》里的人物,虽说大多是虚构,但我明明又是认识他们且一直关注着的,这些人身上结合了马来西亚人尤其是其中华人的各种特质。有不少马来西亚读者跟我说,书中的许多人物,他们仿佛见过。 羊城晚报:之前你谈到过选择以写实主义创作这部小说,王德威教授也在推荐序中说,相比上一部长篇《告别的年代》,这次你摒弃了写作炫技。你希望这是一部雅俗共赏的小说吗? 黎紫书:我希望这是一部人人能读的小说。要为家乡写一本书,这书自该是家乡人而非只有资深文青能读懂的。写实主义看起来朴素无华,虽不“炫技”,却并非不用技巧。把各种机巧置于表面的叙事底下,又要用得自然,以不着痕迹、不为读者觉察为佳,所以作者必须放下虚荣和按捺住炫耀之心。这就像金庸小说里写的“重剑无锋,大巧不工”一样。就《流俗地》而言,真正的內行人会看出来,“不炫技”本身是为了成全更高层次的技巧。 “读者的我”常会提醒“作者的我” 羊城晚报:说到更隐蔽的写作技巧,我发现你在《流俗地》后记中谈到,在写作过程中,总有一个挑剔的“读者的我”始终伴随你。 黎紫书:“读者的我”其实没给我什么提示或建议,她多数时候是在阻止我,不让我“误入歧途”。让作者放下虚荣和按捺住炫耀之心,这并不容易。大多数作者都难免这毛病,我们有表演欲,因此很多小说写着写着变成了作者的秀场或讲台,而那个“读者的我”会经常提醒“作者的我”:她压根儿不欣赏这些东西,她要读的是“小说”。 还有一点是小说的节奏。不少读者提到《流俗地》的叙述节奏,都会说它“不疾不徐”。这并不容易把握,所谓不疾不徐,实际上要做到当疾处,疾也;当徐处,徐之;也就是行文要疏密有致、张弛有度。这个“度”,只能凭着自己的阅读经验去拿捏。那是“读者的我”说了算的事。 羊城晚报:《流俗地》的语言很有特色,作为中国大陆读者,我是一口气读完的,没有任何隔阂。整部小说读下来非常流畅,几乎都是短句,我又对其中的一些粤语词汇感到亲切。你怎么看待小说中的方言? 黎紫书:地方书写,怎么能不以方言入文?尤其是写人们的对话,没有一点方言俗语,整个“地方”的味道都不对了。在地方书写中,方言是不可少的调味料。 尽管《流俗地》里的“锡都”是粵语之地,但我并没有把所有对话都写成粵语,而只是适当加入了几个特別能表现粵语特有的腔调韵致的词,相信这样就足以“点醒”读者,使阅读更有趣味。这些偶尔出现的粵语词汇,也有助于控制或加强小说的叙事节奏和语调,只要用得其所,就不会造成难以跨越的理解障碍。 我很喜欢在小说里读到各地方言。事实上,除了南方作家,中国的北方作家不也以方言入文吗?不过是大家都早已习惯,以致不察觉那也是方言罢了。 羊城晚报:这次写长篇,8个月完成20多万字,算写得蛮快的,中间有推翻重来或是多次修改吗? 黎紫书:我推翻重来是在这8个月以前的事。小说本来不是这么开始的,之前试过另外两种写法,各写了几万字,第二次写了七、八万字,都觉得叙述调子不对,很不顺畅,于是全部推翻,只有很少一部分保留在现在的小说里。 至于修改,我一边写一边回头重读,其间不断会有细微调整,写到最后水到渠成,就不用大肆修改了。总的来说,我不相信“作品是改出来”的这种说法。若觉得一部作品需要大肆修改才能端出去,那我干脆不让它诞生,不等写完就会把它扔掉。 《流俗地》的完成, 让我享受到 “随心所欲” 羊城晚报:在马来西亚这种多元民族和文化的社会里长大,能否谈谈你的身份认同?这对你的写作会产生潜移默化的影响吗? 黎紫书:身份认同的问题,马华作者好像绕不过去。毕竟大家读到的马华文学,都顶着那么显眼的“离散”标志,背负着海外华人多少代的宿命和悲情。诚然,马来西亚极具独特性,我们大概是所有海外华人移民中,对自己的“华裔”身份,包括华人文化,尤其是母语,都特別坚持的一群。但我这一代以及后来的世代,毕竟已不同于先辈了。拿《流俗地》里的人物来说,尽管各民族之间的相处还有不少成见和隔阂,但已不是所谓华人身份认同的问题了。 以前的我也许因为要在创作上获得认同而积极加入离散书写的“主流”,但过去这十年,我已经不这么想。我不敢说自己已经打开了新的文学世界,但《流俗地》的完成,确实让我享受到了“随心所欲”的自由——写自己想写并真正关注的,用自己认为最适合的手法去写。相信在这种状态下,我会写出更多“不一样”的作品来。 羊城晚报:你怎么看女性主义写作? 黎紫书:我从来无心于女性主义写作,应该说我不是一个女性主义者。虽然作为一名女性,而且来自一个父亲缺席的“全女班”家庭,我对女性的成长和处境有很深的了解,但坦白说,我并不因此而对女性(相对于男性)有更多的同情。生存不易,不论男性或女性都有其困境。女性主义的书籍,我读得比较少,其实是我不特別关心,所以我也不太可能在创作中单独聚焦于女性的处境问题。