|

|

|

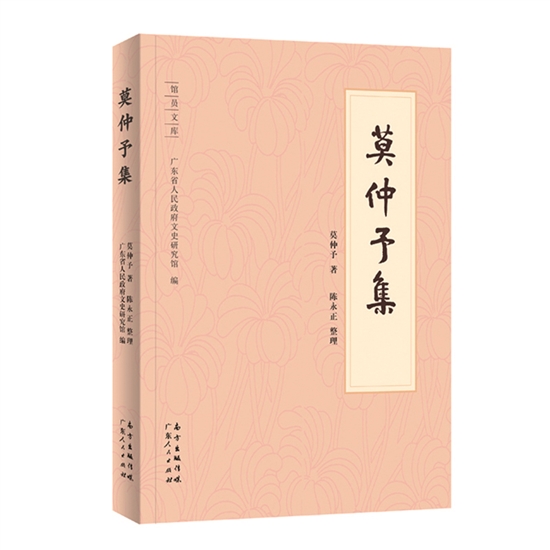

□戴一菲 莫仲予生于1915年,卒于2006年,是当代广东地区著名的诗人和文艺家,以诗、书、琴、印名世,诗词和书法尤为精妙;著有《留花庵诗》和《留花庵诗词》,收录其自抗战时期到20世纪末的诗词作品,今由陈永正先生整理,再加上散见的各类手稿等,编成《莫仲予集》。诚如陈永正在前言中所写:“真诗光岭海,壮气尚腾骞”,“真诗”道出了莫仲予诗歌的一大特色。 巴尔扎克在其《人间喜剧》序言中表明其作品是“将这些事实真实地默写出来”,后人读之,犹如读了一部十九世纪法国史。而今天我们读莫诗,亦有“诗史”之感。即便是没有经历过抗战,却能从诗中了解到彼时百姓身遭离乱,悲愤而无计可施之心态,如《坪石道中》云:“心随北雁归程急,梦逐南云战火降。地老天荒人去去,书生无补是经邦”,再如《灵山道上口占》中有“乱离莫问家何处,到处江山到处家”这句,写出了流离失所的难民的共同感受,但苦难之余却仍有江山在怀之抱负。而在“文革”期间,莫诗也写出了知识分子身处恶劣环境,仍保持节操的坚定意志。 欧阳修《代人上王枢密求先人集序书》中云:“君子之所学也,言以载事,而文以饰言,事信言文,乃能表见于后世。”事为实,方能取信于人,事信而后才能为文。莫仲予诗歌即为事信之代表。纵览其诗歌作品,无一不是其亲历之事,其对生活本真的描绘,赋予了其文学创作更深远的现实意义。 莫仲予论诗曾有言:“我崇尚‘自然’。这两个字很重要。不造作,自然,就是一首好诗。有些人一日可以写几十首诗,写尽悲欢离合,这怎么可能?从人的情感特性来看,根本不可能一天之内既写‘喜’,又写‘悲’,既写‘离’又写‘合’,即使能写,也不是出自真情实感,勉强写出来,这是造诗,很假。因此除了‘自然’两个字,还有一个‘真’字很重要!诗不能假,诗不是造出来的。写诗是诗人的思想情感的自然的真情流露。” 读莫诗,确实正如其所说,处处有真感情,带给人真切感受。最突出的表现在以下两点: 一是对国计民生大事之悲愤与忧心。1944年,莫仲予南下途中,舟次清远,忽闻曲江警,不得不返回阳山,其作《江行十四韵》云:“乱离何日已,忍让到今非。肉食充廊庙,韬钤误甸畿。岂容偏逸计,坐失灭夷机。”莫仲予于流亡中直斥政府之尸位素餐,贪图安逸而贻误战机。再如抗战胜利后所作《忆昔》:“忆昔遭丧乱,倭寇祸神州。山岳撼雷霆,亿兆共雠仇。召侮阋墙起,浩劫咎谁尤。泱泱炎黄裔,投鞭足断流。夫何本末倒,乱内反外求。”莫仲予心忧天下,追忆往昔岁月的不易,更怒斥兄弟阋墙之愚蠢。 二是对本土岭南风物之着意与赞美。莫仲予生于广东新会,青少年时期师从顺德胡兆麟先生,后抗战时随家人辗转粤北各地,其后在乐山县、阳山县等地任职,新中国成立后曾在广州、澳门等地居住,一度返乡侍父,上世纪80年代受聘省文史馆员,参与各种社会活动,虽走遍大江南北,但其人生足迹基本在广东境内,对这块土地充满了了解与热爱。莫仲予的诗歌中,不仅有岭南名胜,如罗浮山、七星岩、镇海楼、南海神庙,亦有岭南风物,如迎春花市、萝岗探梅、鹅潭观月、红棉花开,更有岭南人杰,如孙中山、梁启超、黄花岗七十二烈士。读其诗歌,好似读一部岭南风俗景观史,亦是一部岭南人物奋斗史。 莫仲予众多的诗歌作品中,有一小部分是题画诗,多数融入了作者对人生世事的体验,发人深省,比如《题苏子强竹雀图》中的“是非自有澄清日,写与人间仰首看”。同时,诗中还多用典故,比如“娇痴不僭汉宫妆,已别巫山自有方”,以娇柔美女喻花卉,独有殊意。这些题画诗,不仅丰富了其诗歌作品的题材和内容,还体现出较高的艺术审美和品位。 一位诗人在诗中写出真事、真情、真义,看似容易,其实很难。刘逸生先生在《留花庵诗》序中所云“其性情所在,有不得不然者”,莫仲予就是这样一位“不得不然者”。