|

|

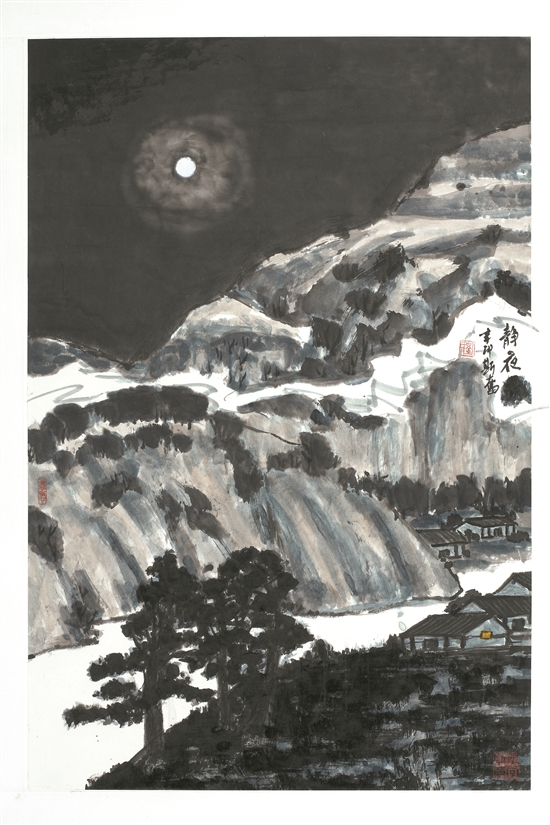

《静夜》(纸本设色) 2011年 |

壹 羊城晚报:您跟其他画家最大的不同是什么? 刘斯奋:我并没有接受过系统专业的训练,是凭着天赋和文化修养画画的——灵感来了才动笔,不来就搁在那里等着。目前许多画家都经过严格训练,基本功很好,技术很熟练,随时随地都能画。但也有一个问题,就是难免大同小异,缺乏激情。 我没有一幅画是相同的,因为十分注重灵感和激情,而这种状态是稍纵即逝、无法重复的。加上我是一个文人,要写两篇一样的文章、写两首一样的诗,心里那道坎就过不去。画画也是一样。 羊城晚报:您提到您的画是“文人画”,而非“新文人画”,这两者有何区别? 刘斯奋:传统中国画的文人画,作者是不愁衣食的士大夫,画画主要是出于个人的兴趣爱好,因此爱怎么画、就怎么画,技术不必经过严格的训练,凭借的是文化的修养和个性的发挥。这不像工匠画、宫廷画,本质上要受雇于人,技术上精益求精,但无法随意发挥个性。 现在所说的新文人画,则是一批美术学院科班出身的画家,试图打破原来那一套严格的绘画规程,通过大力发挥个性来作画。这是上世纪80年代中期陈绶祥等人提出“新文人画运动”的产物,时至今日也开创了一种新风格,取得了成果。但无论从技术背景还是文化基础,乃至生存状态,与传统文人画都是两回事。 贰 羊城晚报:当下社会主流很重视美术,您觉得有什么是值得艺术家注意的? 刘斯奋:我依然认为,画家要孜孜不倦地提升自己的文化修养,尤其是中国画的画家。中国文化有着数千年的文化积淀,当代画家要在艺术上达到一定的高度,不是容易的事情,因此不能只埋头画画。年轻的时候,也许可以依靠自己敏锐的触觉,捕捉到艺术的闪光点,但随着年纪增长,文化修养会在创作中显得越来越重要。今天不少画家的画面挺不错,但是画面背后的内涵依然有所欠缺,这涉及创意、审美、眼界的问题,都不是单纯的技术所决定。 同时,现在摆在艺术家面前的,是对市场和历史的价值选择。这两者虽然不是绝对对立,但作为画家始终会趋其一而取舍。如果单纯地迎合通俗的审美,就很可能得不到历史的认可。如果画家一心追求占据历史上的位置,并为之付出努力,这种选择更容易成为高峰。 叁 羊城晚报:您偏爱中国传统艺术,但艺术形式总是求新求变的,未来您会调整创作对象或者手法吗? 刘斯奋:不会。精神创造不同于物质生产,物质产品的规律是推陈出新,但精神创造却会历久弥新。所以尽管时代产生了巨大变化,我们今天还是在读《诗经》《楚辞》,读唐诗、宋词,读“床前明月光”,这些伟大的作品永远不会过时。 羊城晚报:那您觉得作为精神创造永远不变的内核是什么? 刘斯奋:不同行业有不同情况。我是搞艺术的,我觉得想获得永恒,最起码要有两条:一是要有个性,尽量做到与众不同、不可复制的独一个,共性只是体现了一时的风气,风尚一过很容易就被淘汰;二是要有激情,只有把高尚的情感灌注到作品中,才能永久打动人。