|

|

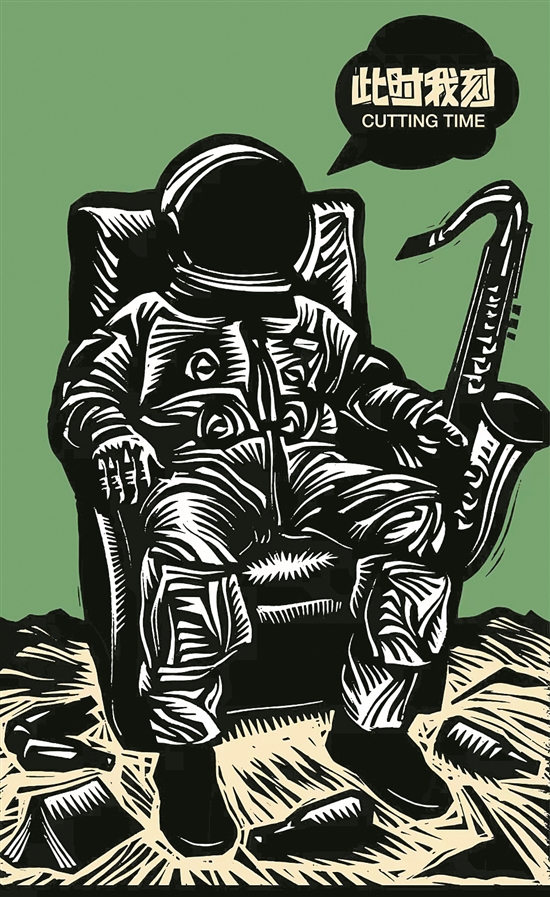

刘庆元《此时我刻》 |

|

|

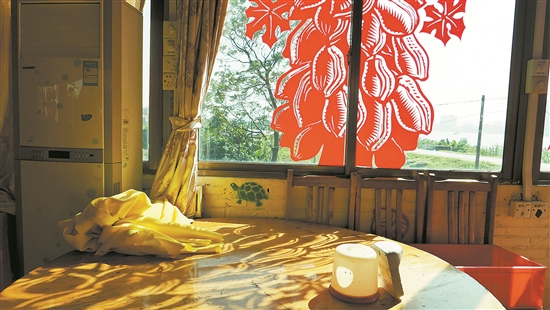

刘庆元《海边的餐厅》 |

|

|

刘庆元作品《海边的餐厅》在2022南海大地艺术节现场 |

文/羊城晚报记者 朱绍杰 实习生 吴依桐 图/受访者提供 刘庆元在工作室 刘庆元 现为广州美术学院跨媒体艺术学院副院长兼实验艺术系系主任。其木刻实践工作涉足当代文化领域的不同方向,如音乐节、实验剧团、文学、设计、文化保育、民艺乡建等,也参与当代文艺活动的策划和组织。 个人作品曾参加罗马21世纪国立美术馆《世界在何处》《法国里昂国际双年展》《上海双年展》《广州影像三年展》《广东美术百年大展》广东南海大地艺术节等国内外多个重要展览。 多年以前,刘庆元在新港西路的工作室距离马路直线距离不到50米,那时他说,自己理想的工作室是位于菜市场“上空”,这样能时刻感受到日常生活的气息。 近年来,他则经常性地往返于在城市和乡村之间,直接面对日常。日前,《此时我刻——刘庆元的艺术实践》在东莞市21空间美术馆展出。展览由剧场装置、影像和摄影、视觉设计、现成品、木刻原作等组成,呈现出艺术家本世纪以来的多元艺术创作与实践。 用策展人胡斌的话来说,刘庆元是一个经常工作在工作室外的艺术家。展览现场展出的“在和谐印刷厂”“竹林七贤”等系列,都是他深入工厂、乡村的创作成果。 羊城晚报记者来到刘庆元目前位于广州美术学院昌岗校区的工作室。 走进工作室 见缝插针随时创作 “自从多年前搬出新港西路的那间工作室,我就没有那种单纯的艺术家工作室了。”刘庆元说,他现在的工作室其实是办公室和课室融为一体,对应自己在美院里的职责、身份——围着一张长方桌给研究生上课,在电脑台前处理学院事务;上述工作的间隙,在旁边不到一平方米的工作台上从事木刻创作,地面落满木屑。 工作室入口处挂着刘庆元设计的一张海报,上书粤语俚语:“辛苦搵来自在食”。方言是刘庆元创作中的重要元素。他出生在重庆,初中移居深圳,求学于广州,说:“我喜欢四川和广东方言。有时候用普通话表达不到位、或达不到那个力度的话,我就会用白话(粤语)来说。用白话才能传递我的这个状态和情绪。” 在《关于吃16句方言》系列中,明黄色的底色配以橙色字体和充满视觉冲击的黑色木刻图像,不乏看到“食自己”“米走鸡”“炒鱿鱼”等与吃有关的方言木刻。使用方言,捕捉细节,刘庆元用看图说话的形式,表现方言俚语背后的隐喻,让人会心一笑。“比起接地气,我觉得更要贴地飞行。”刘庆元说,创作首先要是艺术的,要让生活更有趣一点。 木刻是刘庆元坚持了三十年的“书写”方式。上世纪九十年代中期,他从广美毕业。“我在想自己到底要做什么?很快,我就决定要做一件不那么时髦或见效的事情,而且时间要长,而且每天都得做,而且需要一点磕磕碰碰……集中起来看,那就刻木刻吧!” 多年以后,刘庆元有这样的自述文字:“我的第一个所谓的工作室就在我的床旁边。当时我觉得工作与床的距离一定要近,有段时间我是晚上工作的,工作到差不多凌晨四、五点钟,我就睡觉。”正如同今天,他的工作台和处理教务、院务的空间并置,可以见缝插针地随时创作。 以跨界艺术实践为人民服务 工作室的墙上挂满了刘庆元的作品,除了木刻版画,还有为数不少的设计和海报,见证了他的跨界艺术实践:在独立音乐、独立电影、实验戏剧包括文学活动中,都能找到自己的位置。他以木刻制造字和词、影像素材和设计元素,以个人写作的方式与其他领域交流,所以作品常被独立音乐节、诗歌朗诵会、戏剧、文学等选作海报和宣传品,其中广为人知的就有2000年崔健的巴黎演出海报。 刘庆元是一个具体主义者,善于捕捉细节和场景,在一次次的田野工作中搜集“词句”。在河南省修武县大南坡村的乡村建设项目中,刘庆元创作了木刻版画作品“竹林七贤”系列。作品以发生在此处的历史典故“竹林七贤”为蓝本,刻画当下农村群众日常生活的情景——艺术家本人所扮演的“山涛”驾着摩托车,与仙风道骨的“嵇康”等人闲话家常,而后者形象则来自于当地村干部、田间种地老人、乡村建设团队成员等等,堪称经典再造。 日前出版的《乡村与木刻》一书中,可以看到他为当地农产品所做的设计:黑木耳、芝麻油、腊香鸡等。刘庆元希望,木刻这样一种原本具有复制与传播特性的传统视觉媒介,在乡土土壤中获得进一步的解放和延伸,最终实现艺术为人民服务。 近几年来,刘庆元刻意让自己的工作节奏更紧凑,努力把失去的时间抢回来。我们的采访结束后,他又匆匆奔佛山市平沙岛去了。 艺谈 不保持速度感,就会被社会抛离 ●创作力外溢 羊城晚报:记得在一次分享会上,您曾说,最近三年自己的创作力更外溢。 刘庆元:确实是这样,我刻意让自己的工作节奏更紧凑。三年来,很多人在意没有聚会、没有派对、没有公开的活动,怎么办?那就自己办。我喜欢自己给自己安排工作。所以我说,要把失去的时间抢回来,用尽一切办法,寻觅隐逸在日常生活中的课题,学习如何给自己创造实践的条件和机会。 这几年,很多事情都在线上进行,让人更刻骨地意识到了工作和生活上的局限。去不了更远的地方,只好想象它。我是一个具体主义者,越具体,想象的空间就越大。我跟学生说,不要只是在他人的PPT和案例分析当中往返,要在从你身边路过的人、看到的事物当中,重新去编织和组建对工作方法的思考,不要人云亦云。 木刻就是生存的艺术、存活的艺术,单一工作方法是不够的,所有的工作方法都是在路途上搭建起来的,可能这次会有点效果,下次就不一定了。社会转得比你快,不保持速度感就会被抛离出去。 羊城晚报:您曾经说,木刻无形中给予了你性格上的塑造。这是怎么发生的? 刘庆元:一开始并没有,后来我才感觉到,木刻不只是媒介,还是一种开放的空间思维。木刻只有减法、没有加法,所以一定要学会用行动去判断。我个人日常工作的体会是,刻木刻,要给自己做好长期工作的知识能量储备,又要随时即兴写作的反应,创作的题材应来自于时代浪潮和社会日常的撞击,既不要无病呻吟,也不要故作苦涩,无须故作精良。 我想要避开这些痕迹、习气,只能快,即使在快当中出错,也是一种自我训练。所以,观察与研判、控制或失控、计划和偶发等都是会同时发生的,在快速工作中,彼此覆盖、互相激活,保持接受一切失误和挫败的可能。 面对一块木板的时候,要有规划和计划,但工作意识经常是偶发和即兴的,我的创作大部分时候还是得通过触发经验,惜墨藏技,点到即止。所以我是有话就说,没话就不说,不要没话硬找话说。 ●不要被“装订” 羊城晚报:你为何要刻意让自己的工作节奏更紧凑? 刘庆元:木刻是劳作型的艺术,劳作型的文艺工作者会更在意可长期实践的可能。我想让自己一直处于无止境的“写作”计划中,来不及、也没必要为自己的每一幅创作去命名才是最合适的状态。全球化大时代已经在帮艺术家命名作品了,你得找到遗漏去补缺。 为此我总是觉得时间不够用,做得不够。我想多出去走走,向生活学习,多将自己投身到真实的社会浪潮之中,感受被自己忽略掉的能量。在这个动态过程中,我组建自己的写作素材、完成自己的章节,一边看着墨迹未干的字迹,一边书写新的内容,但不要被“装订”。 羊城晚报:您以艺术介入乡村建设十余年,有怎样的体会? 刘庆元:今天木刻还能干什么?木刻本就是来自传统的媒介,现在也被当做当代文艺工作的延伸和实验,我只是在具体实践中尝试和其他学科进行一些交叉。这需要我和不同领域的人打交道,大家都是在路上相逢,互相加持。目前我的主要合作方有两个:一是介入乡村工作,一是参与音乐策划出版;其他就是日常的自我写作。我把自己的工作简称为“在城乡之间搞摇滚”。 艺术介入乡村建设就是一个工作挑战、一种理想自觉,没有人逼着我做,大多也没有项目经费,更没有人告诉我这样做将会得到什么。但我觉得,作为艺术学院的一名教师,更应该是人文精神的传递者,所以提醒自己保持对精致利己主义的警惕。这些工作往往具有挑战性和实验性,才会对自己有约束、有要求。