|

|

|

|

|

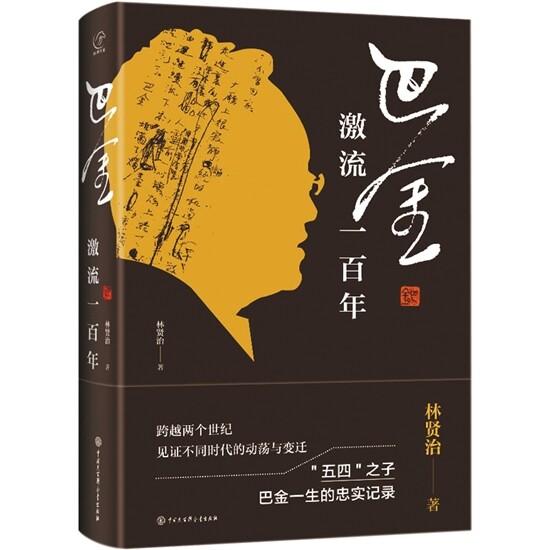

林贤治 诗人,学者。1948年生,广东阳江人。著有诗集《骆驼和星》《梦想或忧伤》;散文随笔集《平民的信使》《旷代的忧伤》《孤独的异邦人》《火与废墟》;评论集《胡风集团案:20世纪中国的政治事件和精神事件》《守夜者札记》《自制的海图》《五四之魂》《时代与文学的肖像》《一个人的爱与死》《午夜的幽光》《纸上的声音》《夜听潮集》;文学史著作《中国新诗五十年》《中国散文五十年》;政治学著作《革命寻思录》;自选集《娜拉:出走或归来》《沉思与反抗》《林贤治自选集》;传记《人间鲁迅》《鲁迅的最后十年》《漂泊者萧红》《巴金:浮沉一百年》;访谈录《呼喊与耳语之间》等。主编丛书丛刊数十种。 |

文/羊城晚报记者 吴小攀 在即将迎来作家巴金诞辰120周年之际,著名学者林贤治推出新作《巴金:激流一百年》,通过解读更多的史料来重新认识巴金,试图更客观地理解20世纪知识分子的精神谱系。就本书的写作以及对当下作家的启示等话题,林贤治近日接受羊城晚报记者专访—— “为贤者讳”是不恰当的 羊城晚报:您写这部巴金评传的契机是什么? 林贤治:说到这部《巴金:激流一百年》的写作,有点“主题先行”。其实,自关注知识分子问题以来,我就有一种想法,试图借助几个代表性人物,形象地讲说一部中国近现代知识分子的变迁史。我写了鲁迅、王实味、胡风,现在写了巴金,再写一两位,贯穿下来就是好长一段历史了。 我曾在一篇短文中捎带说到巴金的《随想录》,不同意那种绝对“伟大”的评价,作了一个“文盲”与“小学生”的相对性的比喻,结果受到多位巴金研究专家的批评,这大概也是促使我做这部书的一个契机吧。对于历史人物的评价,我希望能够尽可能做到真实一点、公允一点。 羊城晚报:书中涉及的人和事大大超出了巴金本人? 林贤治:中国现代知识分子产生的历史,不过一百多年。巴金活了101岁,是一个跨时代的人,恰好通过他的成长史、写作史和活动史,及其人际关系的网络,表现连续一百多年的或相斥或相通的时代。一方面写巴金,一方面写知识分子群体,从本意说,本书并非完全是一部巴金传记。虽然对于巴金,我一直有兴趣探究他的复杂性和矛盾性,借传记的形式可以表达我对他的一个完整的看法。但是,个人与群体、个人与时代如何互相作用、相生相克,对我来说倒是更有吸引力,写起来也更有意思。 羊城晚报:对您来说,写这样一部书,最大的挑战是什么? 林贤治:最大的挑战,是如何做到让自己的想法与当下的语境相协调。 羊城晚报:这部评传中有没有采用什么新发现的材料? 林贤治:作为一个著名的知识分子作家,故去近二十年,重要的史料大体上都已经公开了,当然也会有好些不便公开、尚未发掘的部分。问题是,即使是已有的史料,也不为研究者或传记作家所采用。比如,在文化生活出版社做总编辑那段时间,巴金与社长吴朗西从合作到分裂的情形,就长期被搁置、被遮蔽,而不为读者所憭。为了突出巴金在文化出版方面的贡献,袭用“为贤者讳”的老办法,我以为是不恰当的。史料不敢用就是死的,敢用就成了活的、新的了。 《随想录》里也有“假话” 羊城晚报:和您以前的作品比较,比如《人间鲁迅》充满激情,而《巴金:激流一百年》似乎比较克制,是这样吗? 林贤治:基本认同你的看法。不过,克制也不失为一种风格。这里单说《人间鲁迅》吧,一、动手写作时,我还是青年,正值“激情燃烧的岁月”;二、时代不同,鲁迅生活的年代早已远去,叙述空间会大一些;三、《人间鲁迅》完成于上世纪八十年代,你知道,那时候有一个“思想解放运动”,让人一下子脱将出来,挺兴奋的。 羊城晚报:文学史上有“鲁郭茅巴老曹”一说,您怎么评价巴金作品的文学价值? 林贤治:对于巴金,我不赞成“文学大师”的说法,但始终认为他是一个有信仰、有良知的优秀的知识分子作家。他的小说《家》《寒夜》是难得的佳作,特别前者,在现代文学史上占有重要的地位。《家》暴露中国封建家族制度的罪恶,对其专制性和残酷性的批判是深刻的。小说运用写实主义手法,整体带有家国同构的象征意味,其激进性体现了五四时代的那种浪漫主义气质。在艺术上,小说也是成功的。 羊城晚报:很多人对巴金写于八十年代的《随想录》评价很高,认为它是“讲真话”的代表,您怎样看? 林贤治:《随想录》的“讲真话”是有条件的,随着现实语境的变化而改变,所以有真有不真,比如对“文革”的看法前后就不一致。巴金本人对重孙李潇也说了:“书里有真话,也有假话,真真假假,你自己判断吧。”巴金有巴金的局限性,因此,对全书不宜评价过高。《随想录》最突出、最感人的地方,是巴金回顾历次政治运动时,没有逃避个人责任;对于自己,在运动中的错误,能做出真诚的忏悔。整本《随想录》,涵盖面广,涉及中国政治、文化、道德、社会等多个方面,表达了作为一个老知识分子对中国前途的希望和忧思。我在《巴金:激流一百年》书中这样写道:“无论如何,《随想录》是1949年以后中国思想界文学界的一部重要著作。” 当下作家仍需努力 羊城晚报:巴金所信奉的安那其主义,其实是一种乌托邦? 林贤治:巴金的安那其主义在现实社会中很难实行,早期的无政府主义者在上世纪三十年代即已作鸟兽散。所谓“安那其”实际上是一个乌托邦,雅各比说的那种“蓝色乌托邦”。但是,作为一种社会理想,其中所包含的比如提倡社会互助等,还是有其积极意义的。 羊城晚报:您认为他是一个理想主义者,还是一个现实主义者? 林贤治:巴金是一个理想主义者。对于他的理想追求,虽然在现实中会作出某种“策略性”的改变、调适,但终其一生,仍然坚持青年时代的信仰。我以为这是难得的。 羊城晚报:作为一个作家、知识分子,巴金对当下的作家和文学有怎样的启示? 林贤治:作为一个知识分子作家,一、巴金坚持为理想写作。除了后来在忏悔中自我批判和否定的作品以外,在他那里,没有与人类命运无关的作品;二、他是一个激情型的作家,在情感的驱动下写作,在他那里,没有虚情假意、无病呻吟的作品;三、作家首先是一个真诚的人,有道德原则的人。当巴金在某种压力下被迫做出改变时,他感到痛苦不安,会通过忏悔还原自己,表现出应有的良知。这是我们在巴金身上看到的很可珍贵的地方,如果说有什么对作家和文学的启示,大概也就在这里吧。 羊城晚报:您曾在《羊城晚报》上呼吁重新评估六十年的当代文学,引起很大反响,现在对当下的文学有怎样的观感? 林贤治:我对当代文学的基本看法没有改变。比起一个民族一百年、几十年的光荣与梦想,苦难与忧患,反映到我们的文学中来的太不成比例了。要创造出无愧于时代的文学,作家们还需继续努力。