|

|

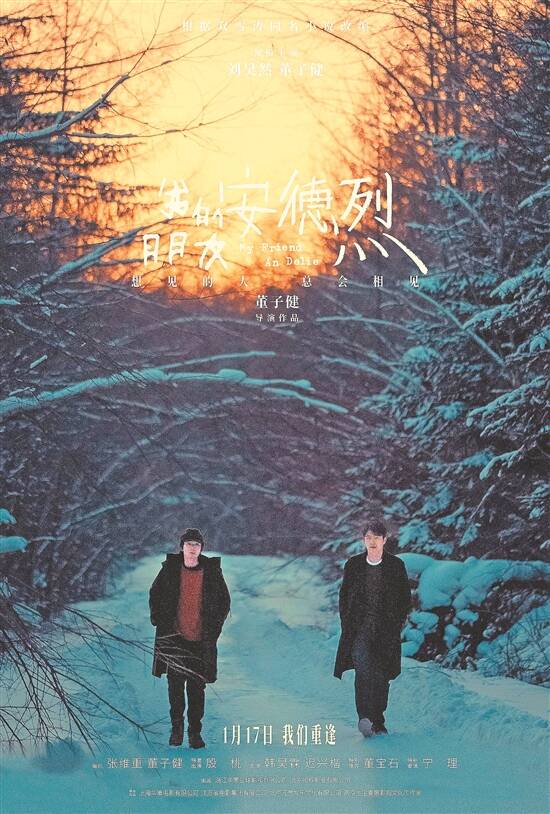

《我的朋友安德烈》海报 |

|

|

扫码获取《新大众影评》更多内容 |

东北极寒的夜晚,天空如同一块沉重的黑炭,骤然间,一个巨大的热气球散射出光芒,像火舌一样舔开了深不见底的夜色,成年李默逐渐意识到:少年安德烈或许早已不在。《我的朋友安德烈》始终在围绕“记忆”起舞:沉溺记忆、逃避记忆、质问记忆……每一个“舞姿”的开合回转、停驻延续,都与“记忆”相伴纠缠,直至力竭瘫软,终才回神发觉这场共舞的实情:与“记忆”的共舞实是一场自我陶醉的“独舞”。 新名字的故事 这份记忆的基点是两个名字:安德烈和李默,一个热烈一个沉默,热烈激活沉默,沉默抚慰热烈。这种“双生”的设置与刻画,非常贴近青春友谊题材电影的经典创作模板:两种气质互补且拉扯,最终成全,比如《七月与安生》中的双姝。不过这份“模板”在电影中生出一种隐秘:安德烈其实并不叫安德烈,他的真名是安德舜。也许正是这份隐秘,让这个“双生”故事发生了错位与延伸:你如何去记住一个“不存在”的人? 李默初见安德烈,是在安德烈与班主任争辩自己“姓名”的课堂现场,安德烈有理有据地说:“既然你都知道我这个人,那叫什么又有什么关系?”班主任怒不可遏,安德烈面不改色。“名字”对安德烈来说不只是符号,更是一种自我确认与边界争夺。在自我意识逐渐觉醒的中学时期,面对环境变迁和人事更替,每个人都需要在“失序”中重新找寻“锚点”来确认当下的身份与姿态,安德烈选择的是更改和守护自己的新名字。“名字”是在见识浅薄、尚未独立的认知驱使下,自我内寻所能确认的“终极存在”。 比起安德烈的激进,李默则显得茫然无措,但内心的渴求也迫使他必须找到自己的锚点。因而,随着座位调配,二人日益亲密,李默不由地选择走向安德烈,把他当作生活的锚点,李默和安德烈就此形成一个虚实相间的稳定关系。 不过事与愿违,李默最终没能去成新加坡。他们二人赖以自洽的关系开始松动,这种松动并不是二人关系的决裂,而是安德烈选择以“自我毁灭”的方式来拯救李默,他决定告发班主任徇私舞弊,只是他没有想过:李默是否能承接住这份“毁灭”? 失序的锚点 正因为李默从未找到自己生活和内心的锚点,所以他不曾也不敢直视自己的“阴暗面”,一个人只有对自己的恐惧了然于心,才能更明晰地去追求心中所愿。他的生活里只有积极开朗的安德烈,没有幽暗压抑的安德舜,那个被隐去的安德舜,随着安德烈的离去,开始如幽灵般逼近李默,让他背负起安德舜积压已久的苦难与伤痛,甚至是他的“死亡”。 为何安德烈会遗忘李默?因为那个死去的、完整的安德烈从未现身,李默所认识的安德烈是安德舜的积极面。李默从未让自己勇敢地去面对真实的安德舜,告发孙老师徇私舞弊的事件之中,李默选择了沉默不语,安德烈揽下了所有罪责;在安德烈遭受到其父亲的虐打时,李默也只敢躲在暗中窥探。这种习惯性的沉默让李默在此后的生活里不断加强一个信念:自己是悲惨的,需要被拯救的。因而他难以自我代谢伤痛与绝望,即便与成年安德烈相遇,他的姿态仍显得委屈、冷漠、易怒,他拒绝成长,更害怕再度失序。 与记忆有关 李默和安德烈的关系,实则影射出我们每个人与“记忆”的关系,我们如何安置记忆、处理记忆,最终和记忆达成怎样的因缘关系。通过和幻想中“成年安德烈”的相遇,李默层层深入,敲开记忆之门,同时也终于直面自己内心的创伤、执念与留恋。电影中使用了诸多意象来描绘“记忆”的形态,在少年时空里,空镜头扫过城市中的街道、小巷、钢厂、火车、枯草、澡堂,虽破败垂枯却被镀上了淡淡的暖金色外壳,灵韵尽显。尤其是澡堂里昏黄濡湿的场景,水汽氤氲,人物在雾气中变得模糊、潮湿,像记忆里无法对焦的轮廓:你以为抓住了,手掌却只握到一层薄雾。 与之相对的,是父亲工作的厂房里凝滞的时空和无法推开的厚重铁门,体现出“记忆”沉重与迟滞的一面。 当李默终于推开那扇沉重的铁门,和幻想中构建的安德烈告别后,他终于意识到自己始终是“记忆”的旁观者、写作者和叙述者。记忆就在那里,是他自己举步维艰,迟迟不肯找到新的锚点,成为自我生活的承担者。自此,李默和安德烈的身份完成了最终转换:李默不再只把安德烈当作锚点,而开始把他安置为记忆的一部分,是可以被承认、被放下的部分。他们再也不需要假扮和隐匿,无论是安德烈还是安德舜,无论是热烈还是阴郁,李默都会在往后的生活中一并承载。天色将明,电话里传来姑姑的催促声,李默语气平和,继续驾车朝着家乡奔去,电影在这里给出一个更为开放的姿态:回到现实,诚实地面对自己,找回自己的记忆。 影片末尾,是全班合唱《明天会更好》的场景,镜头逐渐推移到合唱队伍的背后,安德烈静静地坐在那里,一言不发,只是凝视,它会永远成为一位见证者,在李默心底的幽深之处静静旁观。歌声渐起,歌词在这一情境下显得饶有意味,‘轻轻敲醒沉睡的心灵,慢慢张开你的眼睛,’是时候睁开眼睛,面对真实而瞬息万变的世界。未来仍会有许多看似“不存在”的记忆在生活的某个时刻回响,我们该如何去面对它们? 文/刘凡 微评 谁还没个“安德烈”啊?那个活在青春记忆里、自带光环的“显眼包”朋友。你后来才懂,你怀念的或许不是他,而是那个敢把名字一扔、说“这就是我”的狠劲。而你,怂得只敢在回忆里借他的光,假装自己也曾那么“烫”过。电影扒开了一种人间真实:我们有时用友谊当遮羞布,盖住自己没活成的模样。 ——李三思 这电影太“东北”了。冷飕飕的天,热腾腾的澡堂子,还有心里那点憋着不说的事。哪是讲朋友啊,是讲咱这儿的人:感情越真,话越搁心里沤着。等想说了,人可能早不在了。 ——张易 钢厂、澡堂、灰扑扑的街道……这不仅是青春片,更是东北那一代人的影像志。“安德烈”的叛逆和李默的压抑,底色都是20世纪90年代下岗潮带来的家庭失序。他们的友谊,是两个孩子在时代震荡的余波里,试图为彼此搭建的临时避难所。——林桦 太绝了,用“全身发痒”来演说不出口的崩溃。记忆不是你想忘就能忘的,它会从身体里跑出来。李默不敢面对的过去,身体替他记住了。这比哭戏高级一万倍——真正的痛苦,往往不是眼泪,是那些查不出病因的生理反应。 ——何蛮 投稿邮箱:xindazhongyingping@163.com