|

|

潮声十五音展示馆陈设 |

|

|

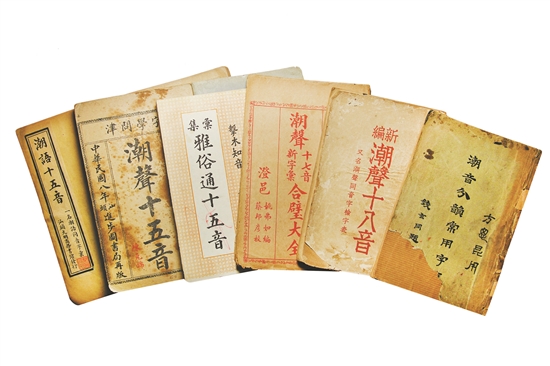

多个版本的“十五音”字典 林伦伦供图 |

文/图 羊城晚报记者 蚁璐雅 提起潮汕方言,不少人就会想起“十五音”——用15个声母等组成一套同音字表,直观展示出潮汕方言的声、韵、调,简洁直白、易懂易查。时至今日,许多潮汕人的家中也常备一本《潮声十五音》字典。它不仅是潮汕人识字断文的工具书,也曾是海外潮人在“过番”年代书写回乡侨批的必备品,更是宝贵的历史性方言资料。国家语保工程广东省首席专家、著名方言学家林伦伦这样评价它:“如果要让我推荐一种最受全世界潮人钟爱的、对潮人文化贡献最大的书籍,我会毫不犹豫地投出一票:‘十五音’字典!” 本期《潮人文脉》,羊城晚报记者继续漫游在潮汕方言的天地,纵情探索潮音奥妙,走访位于汕头澄海的潮声十五音展示馆,深入领略潮汕文化的语言精华,感受哺育潮人百余年的文化乳汁。 历时百余年 发行范围最广的汉语方言字典 在潮汕方言中,“十五音”是指15个声母,“八声”是指8个调类,44个韵母是指包含了入声韵母在内的所有韵母。“十五音”字典则是把相同读音的字排列在一起的字表。这些同音字表以韵母为部,按部编写;以声母为纬,以声调为经,然后拼切出字音,进而找到所查的字。 翻开一本“十五音”字典,每一页的第一行都是“十五音”的15个声母代表字——柳边求去地、坡他增入时、英文语出喜(潮汕话读音),是故该书以“十五音”作为书名,直观明了。 据林伦伦介绍,事实上,“十五音”是漳州音当时的语音系统,潮音当时已经是“十八音”(18个声母)了,多了b-/g-/-l三个声母,所以后来又有了《潮声十八音》《增三潮声十五音》等后起之作面世。 自第一本《潮声十五音》字典面世,之后此类字典便被统称为“十五音”字典。该书从1913年首本正式出版发行至今,已历时百余年。林伦伦告诉记者,据不完全统计,自1913年后,直到本世纪还在陆续出版的一系列潮汕各地方音的“十五音”字典,版本有三十多种,重印版本过百,发行量估计超过一百万。 值得一提的是,这些字典多者收录过万字,少的也有5000字以上,大体上反映了编者所在地的方音。现在潮汕各地方音的差异,如前鼻音韵尾、闭口韵尾、鼻化韵母、入声韵母的有无和多少,在每本字典上都可以找到历史性的语音资料。因而又说,这是一批非常宝贵的方言发展史研究的资料。 “虽然,‘十五音’字典的编辑出版时间不是汉语方言中最早的,但可以说,它是全中国,乃至全世界延续时间最长、出版版本最多、发行量最大、发行范围最广的汉语方言字典。”林伦伦自豪地说道。 全球人气高 海外潮人书写回乡侨批的好帮手 “潮汕人几乎家家户户都有一本‘十五音’字典。”林伦伦告诉记者,该书中同一格子(页)里都是同音字,因此,只要认得其中一个字的读音,其他字的读音便都可以自然习得。这样一本字典简单易学,在当时教育不普及的年代堪称扫盲读本,因而一直深受老百姓的欢迎。 与此同时,林伦伦经过调研发现,该字典不仅在潮汕原乡人气高,在南洋各地潮人聚居的地方也是备受欢迎,甚至成为远渡重洋的潮汕人写番批信件回乡的重要工具:“在劈波斩浪的红头船上,在漂洋过海谋生的‘市篮’中,潮汕人的祖先随身带走的,除了一捧故乡的黄土之外,还有一本本‘十五音’字典。” 以上结论可在多处中得到辅证,林伦伦介绍道,《新编潮声十八音》的作者刘绎如在自序中就提到,“我潮专注字音之书,有所谓‘十五音’者,流传颇广。自繁盛之都市,以至荒僻之农村,凡稍识字者,几于家置一篇,奉为字学之津梁”;另一方面,新马著名的南洋史研究专家许云樵在他的著作《十五音研究》中也有这样的记录,“‘十五音’本为科学化之民间字书,闽潮一带极为普遍,几家喻户晓,莫不备供检索”“商店的账桌旁,略识之乎者的家中,大多有这一本‘万字不求人’的法宝放着”。 “‘十五音’字典,是潮人无师自通、识文断字的拐棍,是孳养潮人百年的文化乳汁。”林伦伦提出。 事实上,正因为“十五音”字典的到来,让潮汕人懂得了“八声”“十五音”“四十四字”,懂得了“击木知音”,更重要的是,潮汕人又通过该书开始接触到平仄的区别,从而能够读懂唐诗宋词,进而吟诗作赋,蔚成鼎盛文风。这也正是林伦伦所提出的——《十五音字典》等系列工具书虽是为了老百姓识字断文、学习文化而编撰,但意想不到的是,它在训练老百姓的音韵学基础知识和推动潮汕地区文风盛行等方面,也起了始料不及的重要作用。 首本“十五音”字典 定下潮汕方言声韵调 记者梳理资料获悉,目前,关于潮汕方言的“十五音”字典,我们现在能看到的最早的版本是原署“饶平(今澄海)商人张世珍”编写的《字学津梁:潮声十五音》,于民国二年(1913年)元月由汕头图画报石印社印行,该书收字七千多,里面的大量词汇都是一百多年前的地方方言。 “第一本《潮声十五音》的学术价值在于它首次确定了潮汕方言15个声母字、44个韵母字和8个声调。在1960年全国方言调查中,由广东省教育部门定下来的潮汕方言的拼音方案,其声韵调与张世珍老先生的基本相同。”林伦伦介绍道。 在当年教育缺失的社会环境下,首本《潮声十五音》面世后大受欢迎,可谓是一版再版、供不应求。据张世珍老先生的后代张卓伦介绍,《潮声十五音》除了依音查字、同音辨字的功能之外,也为群众学习拼音和普通话以至其他方言打下拼音基础,更可作为外地人学习和研究潮汕方言的入门书。 另一方面,林伦伦指出,由于编者不是语言学方面的专门人才,所以该版还存在种种有待改善的地方,比如书中所列的韵母,远远不能包括当时潮汕方言的韵母等。而之后的字典,就对其析音不精、列字不当的错漏进行增益调整,如后来陆续出版的《潮声十七音》《潮声十八音》以及《新编潮汕方言十八音》等书,无不以《潮声十五音》为基础而加以完善。“虽有欠缺,但《潮声十五音》在粤东闽语同音字典的编写方面筚路蓝缕、功不可没。”林伦伦表示。 潮人精神展示平台 增强潮人文化自信 坐落在汕头市澄海区东光村的潮声十五音展示馆,便是近年澄海的几处新晋“打卡地”之一。日前,记者前往探馆,馆里古香古色的布置及丰富的潮语书籍馆藏令人眼前一亮,许多关于潮语知识的“干货”也让参观者如同进入生动的方言课堂,直观感受到潮汕魅力。 据馆长张卓伦介绍,潮声十五音展示馆是粤东地区首个潮汕方言文化展示馆,也是粤东第一个地标性区域文化展示馆。目前,该馆展出十五音系列字典二十五种,论文资料二百多篇,开放至今已有五个年头,接待二万余人,其中就不乏青少年、大学生及外地游客。 漫步馆内,张卓伦向记者介绍了张世珍老先生编写首本《潮声十五音》的事迹——作为一个文化不高的商人,张世珍为生意奔走四方、见多识广,他走到哪,学到哪,当他注意到潮汕话还缺少一本字典时,他便开始收集例字,编撰《潮声十五音》。在这段故事中,我们能感受到一种潮人刻苦好学、坚持不懈的宝贵品质。在这种“家族文化”的带动下,张卓伦从年轻时就一直关注潮汕方言,自退休卸任谢易初中学校长一职后,便专心打造潮声十五音展示馆,这也让他有一种满满的成就感和责任感。“在当时,世珍公就是乡里的翘楚,到如今,也是我们子孙的楷模和榜样。”张卓伦说。 诚然,该馆不仅是潮汕方言文化的主要文物收藏和展示场所,对潮汕方言的保护、传承和推广起到一定推动作用,也是潮汕人增强、提升民族文化自信的利器,同时,又是一个难能可贵的精神教育平台。 “张世珍先生认准了这件事是好事,就毫不犹豫地干起来,即使条件并不十分有利;一干起来,就锲而不舍,非干成不可。这种善于学习、锲而不舍的精神,值得今天的年轻人学习。”林伦伦认为,潮声十五音展示馆的意义,不仅仅在于展示这类字典的编撰、出版和发展的整个过程,还在于展示潮人重视文化教育的良好风气。