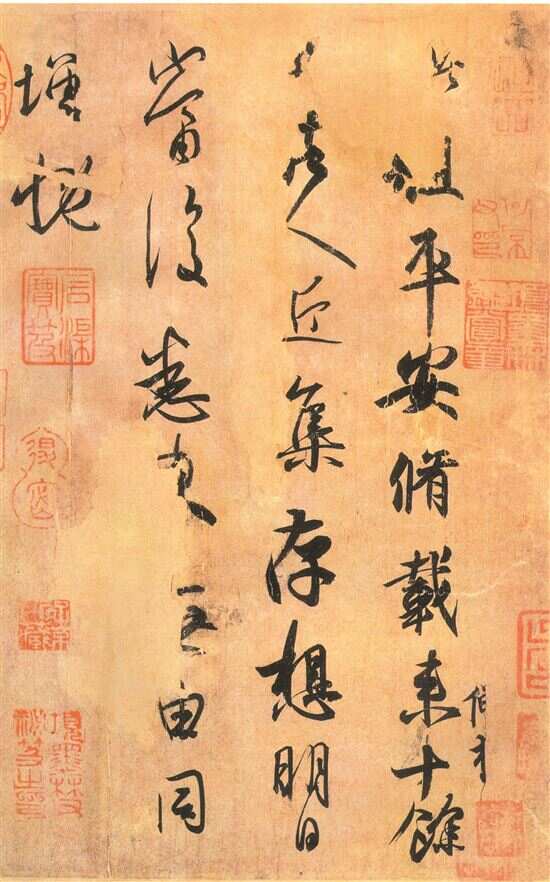

■王羲之《平安帖》

■郑荣明(广东省书法评论家协会执行主席)

唐太宗李世民钟爱王羲亡,亲撰《王羲之传论》,将王羲之捧上“书圣”宝座,于李世民来说,无可厚非。但后人不断演绎强化,生生将王羲之神化为中国书法中不可逾越的“第一人”,这实在是对中国书法创新发展历史的最大讽刺!

试想想,以此而言,羲之尔后,魏晋以来,中国书法岂不是停滞不前甚至倒退?这是事实吗?这有可能吗?如果这样说,那颜真卿、李邕、苏轼、黄庭坚、米芾、赵孟頫、董其昌、徐渭、王铎、傅山、康有为、于右任等等书法史上的重要坐标,我们将如何摆放?王羲之以至王献之难道就比这些后人高吗?“圣人”王羲之的才、德、艺、境,就能达到凌驾于他们之上的“最高处”吗?非也!

上列这些书家,无论传承还是创新,都分别达到了书法艺术的各种高度,他们同样是所属各个时代的高峰,同样是可与“二王”并举的书法巨匠。高峰竞立,百舸争流,正是有了他们更加给力的“加持”,中国书法史才丰富多姿、异彩纷呈,中华文化也因此而博大精深!王羲之、王献之是魏晋时代的高峰,王羲之甚至可称为魏晋之最、第一人,但绝不应树为整个中国书法史的第一人、最高峰;王羲之可以是李世民乃至其附庸、附会、沿袭之人心目中的“书圣”,但绝对不应成为严肃的书史叙述中的“书圣”,更不应该再在当代书法艺术语境中再度神化!

如果你还在固执于“师法二王”的说道,完全无解于魏晋书法与“成熟规范”的这种历史机缘,仍然要喋喋不休地叨念“他们都出自二王”“二王是他们取法的源头”,那我们也只能为你的执念致以默哀了——我们的书法队伍中,有这种执念的人太多了,所以,“书圣”“天下第一”的神话,总是无时无刻地罩在书坛的天空,影响着人们对于书法、书法史的正常认知。

从整个书法史系统去审视、分析,我们可以看看王羲之的“内核”,王羲之实际上建立了一个审美和笔法的封闭系统。中和之美、“尽善尽美”,在审美上趋向于“雅”“精致”的构建,需要人格情趣、学识修养达到“士人”的高度,需要氛围、环境甚至交游情态等“外物”的良好契合,才能理想地实现,这对于绝大多数书写者来说,是可望而不可及的,即能稍稍及之,也可能是“东施效颦”,并极易生成“流美”之大弊——这就是一种审美上的封闭;王羲之的“内恹”笔法,一方面将笔势往内收折、中宫内敛,一方面特别强调笔尖使用的精细和字形的精准,书写时很容易被限制在一个固定的框架之中,性情抒发也就容易受到束缚,这就生成了书写状态的一种“封闭”——这样的封闭。

王献之当年就已经“受不了”,提出“大人宜改体”的建议,他正因为想“改”且敢改、有能力去改,而后创新出“外拓”笔法,故而终与其父并列为“二王”,甚至,在王羲之未被李世民捧为“书圣”之前,人们对王献之的品评,还要高于王羲之。他的“外拓”笔法,正是打破了其父的那种“封闭性”,在笔法创新和风格开拓上,别开生面,至唐颜真卿发扬光大,形成传承大系,在文人书法系统中生发出“宽博舒展”的另一脉胳,在书法发展史上意义十分巨大!但在审美上,王献之与王羲之一脉相承,有过之而无不及,与同时代的其他书法家一起,书写着一种“魏晋风流”,所以,我们仍然需将“二王”并列,称之为“二王书风”。

过往千年,我们要辨证、客观、“实事求是”地解读“二王书风”,重新审视“书圣”“最高峰”“第一人”的合理性。

(本文有删节)