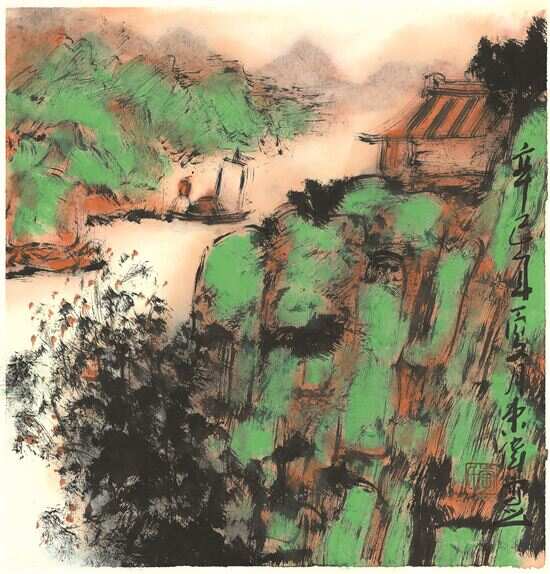

■李东伟 碧绿山水系列

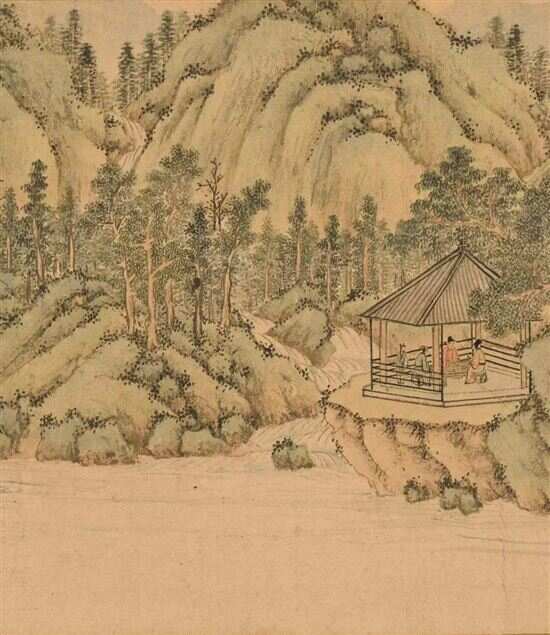

■(明)文徵明《醉翁亭书画合卷》(局部)

■(清)袁耀《仿阿房宫山水图》

“青绿调成见天工——山水画色彩研究展”呈现传承与创新

2022年8月23日-11月23日,由广州艺术博物院和广东省博物馆联合主办,广州美术学院中国画学院担任学术支持的“青绿调成见天工——山水画色彩研究展”,在广州艺术博物院展出。主办方表示,“我们希望重新定义‘青绿’,创造当代‘青绿’的故事,为当代艺术从传统中创新并讲好中国故事提供一种可能。”

展览以色彩研究为切入点,串联起青绿山水画的“前世今生”,展出广州艺术博物院及广东省博物馆所藏的明清时期青绿山水画40余件套,呈现明清以来青绿山水画的风格特点与源流演变。同时,特别邀请在山水画领域作出色彩探索和研究,并有一定成果的当代岭南艺术家参展,展现青绿山水画在岭南地区的传承、创新与发展。

魏晋时期就已出现青绿山水画,在隋唐达到兴盛,并在中国山水画史上一度占据主流地位。宋代以后,青绿山水画不断与笔墨相融合,在明清时期迎来了复兴与变革。明代绘画总体呈现承前启后的态势。明代青绿山水画,先是出现复古浪潮,而后在继承中发展,开始多向探索并取得一定的成就。清代山水画坛虽然由水墨文人画占据统治地位,但仍出现不少以水墨画为骨,略施青绿的文人风青绿山水画作品,风格清新秀丽;此外,职业画家和画工的加入及画商的赞助等因素,也给清代青绿山水画带来新的面貌和成就。

岭南画坛在清代末年率先吸收外来艺术,成为兼收并蓄又勇于革新的重要绘画力量,出现了居派绘画、岭南画派、广东国画研究会等画派。岭南地区的画家们始终秉持“笔墨当随时代”的宗旨,在传统艺术的现代转型中扮演着重要的角色。本次参展的李东伟、吴泰、王绍强、刘文东、杨峻、杨星、陈伟明、林于思、林淼等九位当代艺术家,是“笔墨当随时代”理念的践行者。他们的作品,既包含传统青绿山水画的底色,又展现了现代岭南人的视角,可视为当代“青绿”在岭南的一种呈现。

展览分三个篇章:何以“青绿”——青绿山水画的材料与技法、“青绿”无尽——复古与变革并存的明清青绿山水画、不止“青绿”——当代岭南艺术家的山水画色彩探索。

部分展品赏析

(明)文徵明的山水画作品有细笔与粗笔两种风格,在青绿山水画方面以细笔为主。本次展览展出的文徵明青绿山水画作品,多为以赭石为主,辅以青绿的“小青绿山水”。这些作品在一定程度上体现了明代青绿山水画在水墨勾皴与青绿渲染结合方面取得的成就。其中,广州艺术博物院藏品《醉翁亭书画合卷》以苍劲简练的笔墨勾勒山体峭壁,以干墨点苔,以淡墨勾勒树干枝叶,施以浅淡的青绿和赭石,水墨与设色皴染紧密结合,笔墨苍润,色彩淡雅。

(清)袁耀的《仿阿房宫山水图》是一件经典的大青绿山水界画,画中运用了大量的矿物质颜料,形成金碧辉煌的视觉效果。画中山石以赭石打底,再以汁绿分染,最后以石绿、石青大面积罩染。宫阙楼阁的瓦顶施以金色,横梁为石青色,屋脊、立柱以朱砂设色,地面、梯级用蛤粉设色。树干部分用赭石罩染,树叶则用汁绿加淡墨敷色。整个画面青绿相间,造型严谨,极富瑰丽。(潘玮倩、艺博宣)