|

|

|

|

|

|

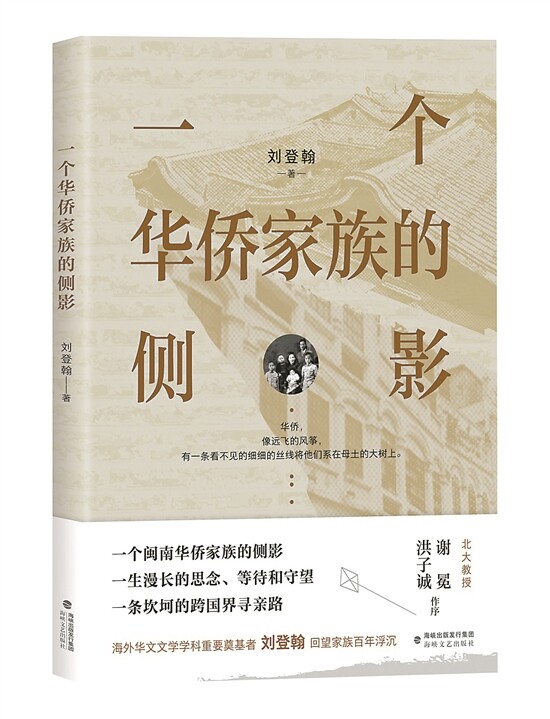

□文\羊城晚报记者 吴小攀 家族映射着时代和社会 羊城晚报:年届耄耋,您为什么会离开原来的学术轨迹,写这样一本家族散文? 刘登翰:写这本书有一些潜在的背景和因缘。我出生在一个世代过番的华侨家庭,自太祖父澄洋公于清咸丰丁巳年(1857年)赴菲谋生,此后数代都循着太祖父的足迹到菲律宾谋生。家族里有个不成文的规定,人到异邦,必须回老家娶妻生子,把根留住。待儿子成丁或小学、初中毕业,再到菲律宾继业谋生。只是到了我这一代,世事变迁,已没了“过番”这一说。 那是一个特殊的年代。1948年秋天二弟出生,父亲回来看望,不久又要赴菲。我随母亲到太古码头送别父亲,自此成为永诀。1956年(恰是我太祖父赴菲的百年),我离家北上读书,此时父亲已隔在大洋那边七八年。伤离和苦守,是所有普通华侨人家的宿命。负笈北上,在北大完成了五年学业,我为了帮助照顾母亲和三个尚在读书的弟弟,要求分配回厦门,却由于档案里一句“海外关系复杂”,被分配到闽西北山区,一待二十年。此时我才意识到,即使我和父亲关系再淡漠,且已失去联系十多年,但父亲就是父亲,这是一种脱不去的关系。 2009年,我真正退休时已经72岁了,手上的课题还在继续,又拖了几年才回到厦门,重新生活在亲戚故旧的温情中。历历往事,只在中夜醒来的似梦非梦中重温。我萌生了写写我的家庭、家族的心愿,可惜有点晚了,前辈亲人多已故去,留下如我一样的后辈,其实对家族先人的旧事所知不多,无处采访,只能凭借一点童年记忆和难得寻到的《族谱》和照片,以散文的方式,从点滴生发开去。因是纪实,不敢杜撰,也无法正面去写,只能说是“侧影”。这是我几十年写作生涯中,唯一为自己、为父母、为家族写的一本书。虽然是浮光掠影,挂一漏万,但希望它也能道出许多如我一样的华侨人家的心迹和心声。 羊城晚报:您觉得您个人的经历、家庭的际遇、宗族的迁徙,和地域、国家、时代有怎样关系? 刘登翰:最近我们南安刘林刘氏宗族正在修谱,邀我作序,我开头就说:“国有史,地有志,族有谱。族谱是国史和地志的一个细部和侧面”。人不能“单个”地活着,每一个人,乃至家庭,甚至家族/宗族,都活在时代和社会里,受时代和社会的影响和左右,也不同程度地映射着时代和社会。我常想,我们刘氏这个宗族,自唐至宋,两度南徙,最后在来自北方的兵戈铁马中,避难入闽而至武荣(今福建南安),有个人(家族)特殊的命运,更是时代的驱遣。就我的家族而言,太祖父于清咸丰年间过番,也是那个“大移民”时代簇拥起的一朵浪花。 散文比历史更感性 羊城晚报:为什么是用散文的文体来写家族/宗族的历史? 刘登翰:我19岁离家,浪迹江湖四五十年,岁临耄耋才回到故乡,沐浴在亲戚故旧的温暖之中。对于家族的事,包括远在菲律宾谋生的父亲,所知不多。比如,记得母亲留下“纳卯”两字,我却完全不知“纳卯”在哪里?有幸两次受邀到菲律宾出席学术会议,都在马尼拉,从菲律宾朋友的介绍中才知道,纳卯即达沃市,棉兰老岛的首府,离马尼拉乘机还有两个小时的航程。我心心念念能到父亲坟前尽一份人子之情、洒一杯祭奠的酒,却连墓在何处都无处询问,只能暂时搁在心中。后来终于拜托旅外同乡会的宗亲,请他在纳卯的弟弟拿着父亲的名字到华人公墓逐个对照,才寻到父亲的埋骨之地。得知消息的当年,我和太太飞到纳卯,终于了却了几十年埋在心底的一点心愿。两年后又寻踪找到父亲留在纳卯的三个弟弟,有了第二次、第三次的纳卯之行,也邀纳卯的亲人组团回厦门省亲认宗。一种虽然陌生却十分热切的血缘亲情在彼此心中弥漫。遗憾的是我和菲律宾的几个弟弟语言不通,他们说菲语或英语,不懂闽南话和普通话。 当我由这次相会而萌生写点父母和家族的往事时,我只有从族谱中获得的一个蒙眬的家族脉络和童年留下的一点父亲的记忆。我知道这一点资料不够写史,我只能选择散文的方式,让这一些点滴的记忆和资料,在我内心发酵喷发出来。而且,散文比历史更感性,更贴近人心,更展现人性。 羊城晚报:在这次写作中,有没有让您最心动、也最难于落笔的部分? 刘登翰:是关于我母亲的部分。在侨乡,男人们过番出外,女人大多留守家园。这一去三年五载,或许就是永远。留守家园的侨乡女人,照顾老的养育小的,粗活细活都得她们干,稚嫩的肩膀撑起了整片天空。她们虽说嫁为番客归,但真正的夫妻相聚能有几年,甚至几月或几天?这是许多普通的侨乡女人的宿命。母亲也是这样,她生于上世纪20年代,正是厦门开始现代化改造的时候,母亲得以接受现代教育,喜欢篮球,甚至到过菲律宾。然而当她一旦嫁为番客妇,一切便都放下了。父亲远行,留给母亲的是四个还不懂事的孩子,我和二弟对父亲还有点印象,三弟、四弟根本就不认得父亲长什么样。漫长岁月里,在失去父亲的经济来源之后,完全只靠母亲的一双巧手撑起这个有四个儿子的家。其背后经济上的压力和艰辛,可以想见,但心灵上的孤单和折磨,谁能知道!此生我有负最多的就是母亲。 相信命运,战胜命运 羊城晚报:谢冕说您“把内心的复杂和悲凉放置于人们察觉不到的暗处,而把明亮的色彩,以及内心的坚定与热爱展开在我们面前”,为什么这么说? 刘登翰:在北大五年,虽有风雨,也有阳光,晴朗的日子还是多的。只是毕业要求回到福建,才知有一句“海外关系复杂”的判语,所谓“海外关系”也即“华侨关系”,被分配在闽西北山区二十年。从北大到闽西北山区,在一所即将散伙的只有百余学生的工专教语文,这个落差有点大。但我并未完全颓唐,相信一种“皮球”哲学,只要不泄气、不漏气,即使被压到水底,也还要浮上来。这个自我安慰的“皮球”哲学,让我战胜最初的失落和颓唐。半年后工专解散,我转了几个单位,最后调到一家报社当编辑。无处诉说也不愿诉说,相信这是命运;反过来想,天地茫茫,再艰苦再偏僻的地方也得有人去,为什么不能是我而一定是别人呢?这么一想也就平静下来。只是依旧不敢放松自己,每天坚持熬夜写作。二十年岁月漫长而又短暂,既然一切都是命运,那就把它藏在心底,平静地过好每一天,一点点去战胜命运,让自己重新站起来。 羊城晚报:此前您主要从事台港澳暨海外华文文学研究,也做闽台区域文化研究,这与华侨家世有关系? 刘登翰:是一种潜在的、情感因素的影响。所谓海外华文文学,是中国海外移民及其后裔的文学,那么我们为什么不能把视野从海外知识者的专业写作,延伸向底层移民者的民间书写?从专注于移民的海外人生,兼及“侨”字下他们的眷属和社会的人生?这是一个新的课题,值得深入讨论。 羊城晚报:接下来还有什么写作计划? 刘登翰:我已八十六岁了,精神尚好,视力不行,几乎看不了书。几年前已把两万册学术用书全部捐赠给厦门图书馆,决心不再进行需要大量阅读的学术写作,也没有个人的写作计划。唯一还能利用电脑读点信息,写点短文。偶尔也写写书法,当作一种快乐的游戏。