|

|

十竹斋木版水印艺术作品展现场 |

|

|

郑源 |

|

|

魏立中 |

|

|

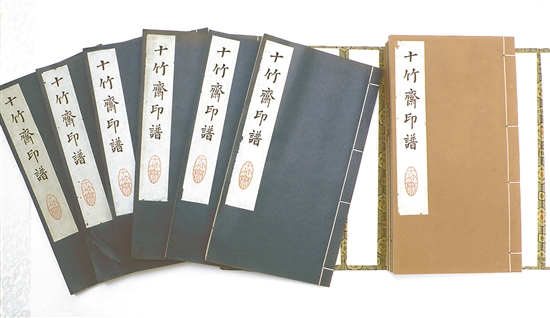

十竹斋印谱 |

|

|

郑振铎致鲁迅信封 |

文/羊城晚报记者 陈亮 实习生 唐颖妍 罗钰涵 通讯员 李伟苗 苏倩怡 图/学校提供 “木刻春秋 水印天香——国家级非物质文化遗产:十竹斋木版水印艺术作品展”近日在暨南大学四海艺术空间开展。在建校117周年之际,暨大办此展旨在让粤港澳大湾区青年近距离触摸历史,感悟中华文化的博大精深。暨大党委书记林如鹏表示,暨大牢记总书记提出的“将优秀的传统文化传播到五洲四海”的谆谆教诲,将优秀的中华传统文化融入教学之中。 本展策展人、暨大文化遗产创意产业研究院院长陈平介绍,用好文化遗产,讲好中国故事,本展是该院获得联合国教科文组织“世界传统手工艺:传承与创新”教席资质后策划的又一艺术展览。 木版水印的复兴与发展离不开一代代木刻水印人的传承、创新,以及文化界、教育界人士的守护、弘扬。羊城晚报独家专访了国家非物质文化遗产代表性项目代表性传承人、杭州十竹斋艺术馆馆长魏立中,文学家、文物收藏家、暨大文学院原院长郑振铎的孙子——知名学者郑源。 魏立中:希望大学设水印版画专业 更名水印版画更利于传播 羊晚:木版水印与传统的中国印刷术及木版年画有何不同?它的发展历程是怎样的? 魏立中:木版水印就是中国传统印刷技术,是印刷术发展到一定高度时由黑白变成了彩色。1900年敦煌发现一卷《金刚经》,结尾处写着“咸通九年”,即公元868年,这幅画就是木版水印的开始,也是雕版印刷术的开始。 我们通常把彩色的印刷术定义为木版水印真正的阶段。在明末清初的30-50年间,中国的印刷术达到世界巅峰,出现以十竹斋为代表的《湖山胜概》《西厢记》《十竹斋笺谱》等,创造了全世界风靡一时的作品。 常规的木版年画只是刻印年节的图案,而木版水印是图书的一个载体,通过图片故事传播文化。木版水印根据水墨渗透原理显示笔触墨韵,既可用以创作体现自身特点的艺术作品,也可逼真地复制各类中国字画。2006年被列入国家级非遗代表性项目保护名录。 羊晚:木版水印如今如何更好传播? 魏立中:我觉得应改名为“水印版画”,要告诉大家这是用木版水印技艺制作中国的版画,非常环保。希望我国的大学、专业美术学院都能开设水印版画专业,因为它是世界上独一无二的艺术瑰宝。 创新突破推动木版水印走上国际舞台 羊晚:您为何取名“十竹斋”? 魏立中:“十竹斋”原为明末的文化机构,相当于印刷出版社加编辑部,清朝后斋号就没了,但技术传承了下来,现在中国国家图书馆、剑桥大学图书馆等都有收藏《十竹斋书画谱》的作品。我取名十竹斋是向古人致敬,让这一金字招牌重放光芒,希望继承传统技法,把它介绍给全世界。 羊晚:您最初怎么接触到木版水印?又是如何保护、传承它的? 魏立中:我五六岁开始画画,从小看《三国志》《红楼梦》及书里的版画插图,对传统历史文化特别喜欢,传统木刻元素影响我至今。后来我到浙江美术学院学习,有位老师开了木版水印的专题讲座,给我很多启发。我觉得木版水印的发展历程,就是中国的印刷术、版画、科技的发展史。但年轻人很少知道,所以我选择去学习传承,那时我21岁。 上世纪50年代,民间的木版水印被引进浙江美术学院。我学了师父的技艺后,也希望把它传播给更年轻的学生。我在北京、天津、上海、杭州,以及法国、英国等地十几所大中小学设立了课程。此外,我也推动了它的申遗工作。 羊晚:您在非遗传承的道路上有何突破? 魏立中:我第一个突破就是不再按照古人的方法以复制为主。我用传统的技艺加上特殊纸张和画面的结合,做成《一团和气图》《廿四节气》等作品。第二个突破是让它第一次走进中国最高的艺术殿堂——中国美术馆,并走上联合国教科文组织总部、大英图书馆、日内瓦万国宫等国际舞台。 以暨大为新起点把木版水印传播海外 羊晚:暨大在传承木版水印和其他非遗文化方面有何优势?学生可从您的经历里学到什么? 魏立中:在暨大,很多海外学子回到祖国怀抱,体验传统技艺,这样的文化基因播种到他们心里,无论走得多远都会思念祖国和家人。到暨大办展是很好的起点,要向港澳台、东南亚及海外的学子传播这门优秀的传统文化。 “择一事,终一生”,我对很多事情都感兴趣,但我只选择了木版水印。作为一个艺术家,我的使命就是不断地去创作,让我刻印的作品成为五百年后的经典。 郑源:郑振铎与暨南园为保护中华文化共同战斗 遗风祖训:郑振铎的爱国热忱深深影响家人 羊晚:郑振铎在暨大任教期间有何故事? 郑源:日军攻入上海租界后,暨大(注:前身是1906年清政府创立于南京的暨南学堂,后迁至上海)是第一所被日军侵入并大规模搜查的专科以上学校。在《最后一课》文中,他写道:“谁都明白这‘最后一课’的意义。我愿意讲得愈多愈好,学生们愿意记得愈多愈好。”他最痛恨破坏中华文化的人,最痛心几万册的藏书在两次日军轰炸中没能幸存。看着熊熊火光和天上飘来被烧破的纸张,他说,这些都是他的书飘来找他。 羊晚:祖父给了您怎样的影响? 郑源:祖父对我最大的影响是他对中华文化的热爱和爱国热忱。当年战火纷飞,侵略者大肆抢夺,大量藏书失散。他坚持在最危险时留在上海,他说,如果这些书都流失到国外,将来研究中国文化都要到国外,这是炎黄子孙的奇耻大辱! 他说藏书是为研究,死后这些书都是国家的。中华人民共和国成立后,他将文物捐赠给国家。我将他用过的清代家具和文房四宝,以及手稿信札等分别捐赠给福建长乐郑振铎纪念馆和温州郑振铎纪念馆。国家图书馆现有西谛藏书库,是以他名字命名的(注:郑振铎笔名西谛),这是该馆建馆至今唯一一个以个人名字命名的书库。祖父的行为和思想深深影响着我的家人们。 羊晚:历史学家、暨大校长何炳松和郑振铎之间有何渊源? 郑源:何炳松比我们祖父年纪大,但他们私交非常多,祖父很敬重他的人品。何炳松出任校长,祖父首先协助他,帮助暨大渡过困难时期。后来祖父在抢救书籍时,深知势单力薄,便想到联合几位在上海德高望重,同样对中国文献非常关心的长者。他首先想到的就是何炳松,还有商务印书馆董事长张元济、光华大学校长张寿镛、中法大学教授张风举等人,结成“文献保存同志会”。他们联名给重庆的教育部写信,要求政府出面来挽救局面。 羊晚:在收购图书过程中,暨大提供了什么帮助? 郑源:暨大对图书的抢救工作给予了很大帮助,最重要的是资金支持。当时祖父手上钱不够,而书商催款。他便同暨大的同学们说,同学们都非常支持,很快就帮他把钱凑齐了。 郑振铎和鲁迅:木版水印保护工作的默契搭档 羊晚:郑振铎是如何与鲁迅一同开始木版水印保护工作的? 郑源:鲁迅一直对版画插图和民间美术作品很感兴趣,致力于版画收藏和推广。当时他正准备搜集笺纸样张,自行编印笺谱,偶然看到郑振铎出版的《中国文学史》,了解到郑振铎对中国传统版画深入细致的研究,便邀请和他一起合编《北平笺谱》。出于对版画技艺的共同爱好和对文化保护工作的热忱,二人一拍即合。1933年,他们担忧木版水印技艺濒临消亡,郑振铎在北平走遍各大书斋,搜求木刻画,再将画本寄回上海给鲁迅。最终,鲁迅在500余幅画件中选了300余幅,汇编成《北平笺谱》。