|

|

2005年在首尔举办的第二届国际首尔文学论坛上,朴宰雨(左一)和莫言、大江健三郎、北岛(从右到左)合影 |

|

|

|

|

|

|

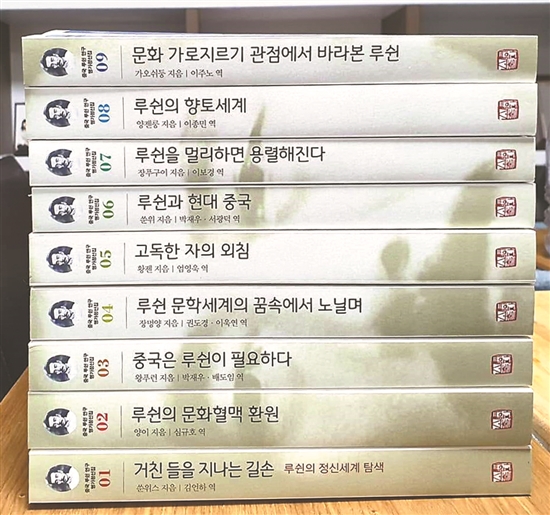

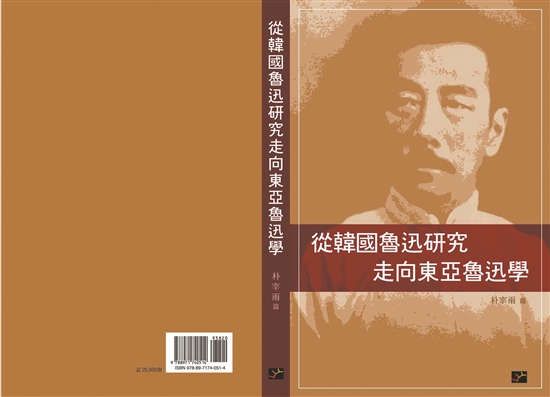

文/羊城晚报记者 吴小攀 图/受访者提供 朴宰雨 1954年生于韩国忠清南道锦山,现任陕西师范大学人文科学高等研究院特聘研究员。韩国外大荣誉教授、中国教育部长江学者讲座教授。国际鲁迅研究会会长、世界汉学研究会(澳门)理事长、韩国世界华文文学学会会长,散文家,翻译家。论著有《韩国鲁迅研究论文集》《韩国鲁迅研究精选集Ⅱ》《从韩中鲁迅研究对话到东亚鲁迅学》《史记汉书比较研究》《中国二十世纪韩人题材小说的通史性研究》等。 因缘际会,走上汉学研究之路 羊城晚报:您是怎么走上汉学研究道路的? 朴宰雨:走上正式的汉学研究之路,可以说是从我1979年9月留学台湾大学开始。不过,我很早就和中国文学有缘了:读小学四年级的时候开始学习汉字,读初中的时候学习汉文故事、成语与简单的文言文,也喜欢读韩文版的卧龙生等中国武侠小说,读高中的时候喜欢汉文课,阅读了孔子、屈原、韩愈、苏东坡等名家的文言散文和陶渊明、李白、杜甫等的汉诗。 经过考试,1973年3月我进入了国立首尔大学中文系。大二的时候,文理学院的学生学报《形成》请我写有关鲁迅的评论文章,那是我第一次听到了鲁迅这个名字。当时有关鲁迅的资料在韩国很有限,因此访问了发表过《鲁迅文学的背景》的成均馆大学河正玉教授,教授说了很多鼓励的话,让我受到不少启发,最后得以写成《鲁迅的文学与思想》一文,算是习作,但也成了后来改变我命运的种子。 到了写本科毕业论文的时候,在恩师李炳汉教授研究室里发现丸山昇先生的日文版《鲁迅——其文学与革命》一书,让我非常高兴,于是马上借来拜读。在金时俊教授的指导下终于写完了近四万字的本科毕业论文《鲁迅的时代体验和文学意识》,后来压缩为一万多字,登载于1980年3月出版的《文学东亚》创刊号里,这对我的鼓舞是相当大的。毕业一年多后,我就选择了继续从事学问研究这一条路,心理上的依据就是鲁迅。 羊城晚报:在这过程中,有没有遇到什么困难? 朴宰雨:当时韩中之间没有建交,因此1979年9月我前往中国台湾留学。不过,当时台湾的大学中文系一般不允许研究鲁迅与中国大陆的文学,只能研究古典文学或者语言学,所以令我在相当长的一段时间里都很苦恼。鲁迅在中国古典文学里对司马迁的《史记》评价很高,称之为“史家之绝唱,无韵之离骚”,所以我在指导教授叶庆炳先生的鼓励之下,决定开始研究司马迁的《史记》文学,我下了十年工夫,中文水平也提高了不少。 之前,在韩国策划并初译的丸山异先生的书,后来得到一位教授的审校,于1982年年底在韩国“日月书阁”出版社出版,这算是韩国出版的第一部鲁迅传记。1990年6月博士答辩通过之后,我回归到了鲁迅与中国现当代文学的研究。 羊城晚报:有哪些人对您影响比较大? 朴宰雨:谈起对我有影响的思想家与学者作家,在韩国和中国台湾为数不少。在中国大陆的很多国际学术交流活动中,我认识了严家炎、钱理群、王富仁、陈思和、杨义、韩兆琦、孙郁、李继凯等诸多学者,跟他们交流过程当中学习了不少;后来也和其他著名作家学者多有交流,包括丸山昇、金庸、刘再复、梁秉钧、潘耀明、黄春明、王润华、王德威、夏志清、顾彬、高利克、罗多弼、藤井省三等,颇受启发。 亦师亦友,数十年倾心鲁迅研究 羊城晚报:鲁迅研究在您的汉学研究中占有怎样的位置? 朴宰雨:我的汉学研究大致可分为六个领域:《史记》《汉书》文学研究;鲁迅研究、东亚鲁迅学研究;中国现当代作家作品研究与韩国接受中国现当代文学历史的研究;中国二十世纪文学中韩人形象作品的发掘与研究;中国现当代文学作品的韩译及其研究;韩华文学与世华文学研究,并创作不少华文散文。研究领域虽然多,但鲁迅研究在我的汉学研究领域中占有主导的地位。我以朴树人作笔名,书斋的名字为“树人斋”,故乡锦山的皇风书库的名字也取名为“树人书库”。 羊城晚报:为什么这么热爱鲁迅? 朴宰雨:一言难尽。我对鲁迅是一见钟情的。我也说过,着眼于社会批判思考,选择中国文学研究之路以后, 鲁迅就是我灵魂深处超越时空时常请教学习的老师,反思自己时的标准严厉的前辈先行者,也是孤独时分担苦闷的朋友。 羊城晚报:从您个人的角度来说,一开始和现在比较,对于鲁迅的认识有什么变化? 朴宰雨:经过几十年漫长岁月,不但我个人经历有某些变化,中国社会也有很大变化,韩国社会也有不少变革。生活在韩国、担任韩中文化交流使者的我,对鲁迅的认识的变化,从某种角度看,是自然而然的。 在韩国军部独裁下读大学的时候,我主要想引进“精神界的战士”鲁迅,加强对韩国社会现实的批判,这个时期对鲁迅的认识主要是能写寸铁杀人的文章的“有灵魂的批判知识分子”的鲁迅。留学中国台湾,我发现鲁迅在中国台湾是“被禁”的,进入1980年代初期,在大学附近地摊里,可以买到《呐喊》《彷徨》等小说集与《中国小说史略》《汉文学史纲要》等学术著作,这个时期我眼中的鲁迅是以独到的眼光研究中国古典文学与小说的“古典学者”鲁迅。1980年代中期,我重新回到韩国,当了大学老师,一面通过《阿Q正传》教学生理解“阿Q精神”的内涵,让他们理解鲁迅等先觉者如何对中国国民性进行反思,一面通过李泳禧先生对鲁迅的感悟,让大家理解如何“引进”鲁迅,这个时期对鲁迅的认识是作为“反法西斯斗士”的鲁迅、“革命”的鲁迅。到了21世纪, 韩国进入文化消费主义社会,有些国际鲁迅学者引发“21世纪鲁迅需不需要读下去”的争议。后来《鲁迅全集》韩文版出版,《鲁迅研究名家精选集》(10部)韩文版问世,象征着“人文鲁迅”时代的开始。 从韩国的人文学角度看,为真正了解现当代中国社会,应该从阅读鲁迅开始,才能抓到本质与核心。韩国人文学者们也开始从人文学的角度重新解释鲁迅,重新接受鲁迅。 “扩大深入”,鲁迅仍未过时 羊城晚报:时间过去这么多年了,您认为鲁迅过时了吗? 朴宰雨:有人说,鲁迅活动的年代离现在有一百年的距离,很多观点已经不合时宜,过时了。那么,我想问,韩国出版《鲁迅全集》与《中国鲁迅研究名家精选集》,日本早就拥有日文版《鲁迅全集》,加上陆续出版的选译本,包括德国又出版德文版《鲁迅选集》,这怎么解释?这起码意味着鲁迅已经成为“经典”。在人类历史上,“经典”是不会过时的,过一百年,一千年,都能拥有某种超世代性与超地区性,换句话说,它能保有某种当代性与普世性。 羊城晚报:鲁迅对于今天的世界来说还有什么意义(价值)? 朴宰雨:王富仁曾经高喊“中国需要鲁迅”,孙郁也来到韩国、日本与韩日鲁迅专家、热爱者进行交流。日本的竹内好也曾经引进鲁迅来当作反思日本近现代历史文化而追求现代性的资源,韩国李泳禧更是认为“鲁迅的思想,即使现在也是毫无变化而继续燃烧的火”。 我也曾经提到过,鲁迅作为东亚知识分子的共同语言的价值和作为东亚智慧的新桥梁的意义。“我们相信鲁迅的思想锋芒可以应对市场经济的负面影响,可以应对排他民族主义的膨胀,可以应对新自由主义或者全面市场主义霸权的非人性、人的疏离、不重视人权、两极分化、侵略战争的反人类性、无反思、无批判性等。这应该是今后世界性鲁迅价值的主要发掘方向,也是鲁迅精神的社会实践的积极方向。” 羊城晚报:目前韩国的鲁迅研究有什么样的特色、变化? 朴宰雨:进入21世纪以来,韩国社会对鲁迅的敏感度大大地削减,20世纪所见到的那种以引进鲁迅来应对时代命题的热情大大降低,所以我在说明韩国21世纪鲁迅学的特点时,取名为“平淡的扩大深化期”,意思是一般的社会关注“平淡”起来,不过学术界的研究还是在“扩大深入”。但2010年以后,韩国人文生活里又有了些鲁迅热。 羊城晚报:新媒体时代,韩国是不是也有短视频影像流行而越来越少人选择文字阅读的倾向? 朴宰雨:确实有这个问题。韩国有思想的知识分子对此有焦虑感。不过,相信通过短视频,也可以找到对作家与文学作品提高影响力的方法。比如,在韩国新媒体上,如果打入韩语“루쉰(鲁迅)”找视频,就可以找到以“鲁迅”“狂人日记”“阿Q正传”“故乡”“精神胜利法”等为题的短视频好几十篇。 羊城晚报:您现在有什么正在着手的写作计划? 朴宰雨:作为论文集《潘耀明文学事业研究》与散文集《潘耀明与我》的主编,二者的工作已完成,今年上半年将在香港出版。我已经有些年纪了,因此准备把以前发表过而尚未成书的许多论文或者采访稿结集成为两部学术论文集与对话集出版,一部是研究中国现当代韩人题材作品研究的论文的结集,另一部估计是许多学者与媒体对我的采访的结集。 如果可以,作为“老外”,还希望多写一些华文散文,结集成为“雨在飘(“朴宰雨”的谐音倒读)华文散文集”,和中国的文学读者交流。