|

|

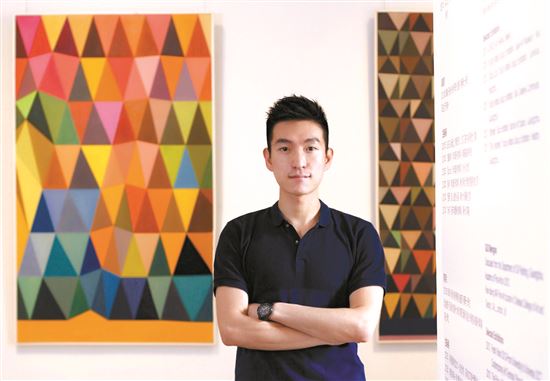

■逵园艺术馆曾举办的“言外之意——抽象艺术联展”。 |

|

|

■黄轶群 |

在广州,创办十年以上依然活跃于行内的艺术机构并不多,逵园艺术馆可算是清流般的存在,它的诞生,是几名有留学经历的年轻人自发促成。从2011年选定了新河浦的逵园至今,它像有一股极强的生命力“自由生长”着,近年更把成功的经验扩宽开了新的点,例如东平大押的“活化”利用,去年更开设了逵园的上海分馆。近日,逵园艺术馆创始人黄轶群在接受收藏周刊记者专访时表示,看到越来越多的人愿意投入艺术消费的这个行列,也是让我们坚持走下去的最大动力。 ■收藏周刊记者 梁志钦 就是要做“大众艺术” 收藏周刊:走过了十余年,感觉你们像“自由生长”般,突然长成了今天定位清晰,运营成熟的状态,回想最初,你们的定位就已经很清晰吗? 黄轶群:自由生长这个词的确是可以总结我们这么多年的想法和经历,艺术馆一直都是靠我们几个创始人自己在投入和经营,自由度相对比较高。如同你所说,从一开始,我们就已经有比较清晰的大方向,我们当时四个人的共同想法就是要做“大众艺术”。一方面是价格符合大众,另外,也希望大众从审美上更容易产生共鸣和接受,而不要有距离感或者太过于高冷和学术。 收藏周刊:你们在选择符合“大众艺术”这个范畴时,依据哪些判断标准? 黄轶群:主要是几方面的因素,一是收藏价格相对亲民,二是艺术面貌更符合年轻人审美或者跟生活可以有更多共鸣。前一代画廊选择艺术家时,可能会根据他的参展履历、获奖、学历等方面判断,虽然这些我们同样会参考,但我们主要看作品面貌、理念以及为人。而且,艺术家是如何把自己的艺术思想通过艺术创作表达这个脉络,尤为重要。 我们不会“周一闭馆” 收藏周刊:这么多年过来,你们在选择艺术家上有过困惑吗? 黄轶群:也有的,刚开始都在摸索,的确曾经有过一些试错的经验。例如曾经选择了一些不太符合我们定位和风格的作品,结果发现跟大众的距离依然有点大。后来我们做了一些减法,慢慢回归到更清晰和精准的定位主线上。目前我们在保证“大众艺术”这个大的方向不变之外,也会有一定比例比较强调学术性的展览,以保持我们的学术高度。而且我们还在好几个相对小众的品类上做过探索,例如岩彩、漆画、版画等,有一些藏家因为我们这类展览的推出,有了新的认识,这也是我们学术探索和推广的成果之一。 收藏周刊:行内对美术馆、画廊或者艺术空间等会有一些界定,你们自己定位在哪一类? 黄轶群:我们的经营模式是画廊,但叫艺术馆当然也是因为有一种属于自己的情怀,希望能够把经营做好之余,同时可以有美学培育的功能在,希望通过我们的空间,让周边社区的民众即便不花钱,也可以感受艺术的魅力,所以,我们十多年来,展览从不收门票,而且除了大的节假日,我们不会“周一闭馆”,所以整体来说我们应该介乎于专业画廊与公益性美术馆之间的定位。 让一部分人逐渐接受艺术消费 收藏周刊:逵园艺术馆创办十余年,最让您有成就感的地方是什么? 黄轶群:能看到大众通过我们的空间有所受益,是我最开心的地方。另外,通过我们培养起来的收藏意识,让一部分人逐渐接受艺术消费,也很有成就感。而我每天看到走进来的中小学生,还有附近的居民买完菜就进来走走看看,这些场景是最打动我的。另外尤为惊喜的是,现在越来越多的藏家或客人,其实是十年八年前在附近读书的学生。十年过去了,他们也跟随我们一起成长,并且有了欣赏艺术和收藏艺术的习惯。看到越来越多的人愿意投入艺术消费的这个行列,也是让我们坚持走下去的最大动力。 收藏周刊:很多人会感叹广州始终没有一个比较集中的艺术区或者比较大型的民营美术馆,您会有这种感觉吗? 黄轶群:当然会有,尤其我们作为从业者,的确也希望能够有浓郁的氛围。比如我们逵园在上海的空间,就是在外滩附近的一栋画廊大楼,那栋楼基本都是画廊,而且外滩美术馆、贝浩登画廊、里森画廊也在附近,整体的受众比较有针对性,对艺术欣赏的水平也会比较高。 【人物介绍】 黄轶群 逵园艺术馆创始人之一