|

|

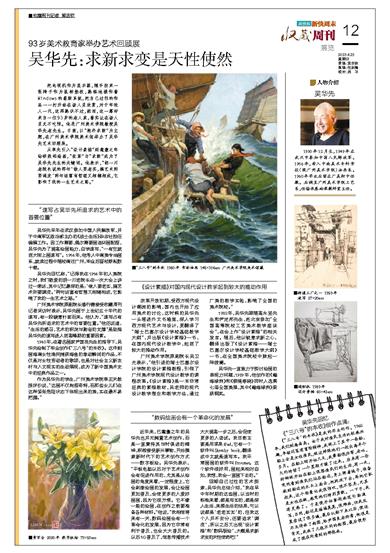

■“三八号”的丰收 1960年 布面油画 148×106cm 广州美术学院美术馆藏 |

|

|

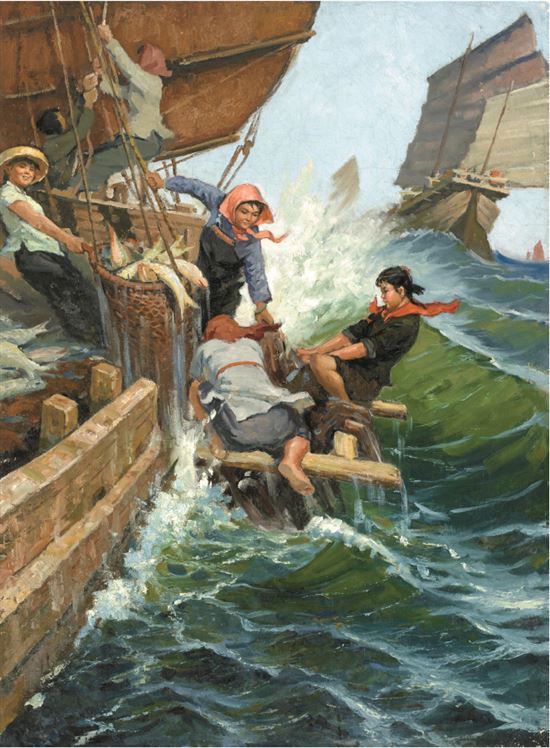

■黄百合 2020年 数字板绘 79×59cm |

|

|

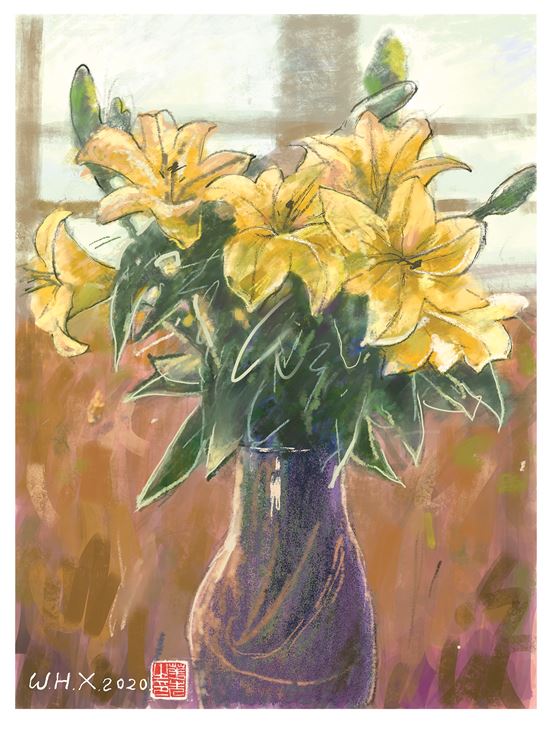

■街道工厂之一 1959年 速写 27×20cm |

|

|

■缝纫机 1989年 设计素描 60×43cm |

|

|

■吴华先 |

93岁美术教育家举办艺术回顾展 把电视机作为显示器,随手拉来一张椅子作为鼠标垫板,熟练地操作着Windows的最新系统,把自己过往的作品一一打开给在场人员欣赏,对于年轻人一代,这再熟识不过,然而,这一幕却来自一位93岁的老人家,着实让在场人员无不吃惊。他是广州美术学院教授吴华先老先生。日前,以“抱朴求新”为主题,在广州美术学院美术馆举办了吴华先艺术回顾展。 从率先引入“设计素描”到耄耋之年钻研数码绘画,“改革”与“求新”成为了吴华先先生的关键词。他表示,“胡一川老院长说的那句‘做人要老实,搞艺术则要调皮’两句话富有哲理又相辅相成,它影响了我的一生艺术之路。” ■收藏周刊记者 梁志钦 “速写占吴华先所追求的艺术中的首要位置” 吴华先早年在武汉参加中国人民解放军,并于中南军区政治部主办的《战士生活》杂志社担任编辑工作。因工作需要,偶尔需要画连环画配图,吴华先为了提高绘画能力,自学速写,“一有空就到大街上画速写”。1956年,他考入中南美专油画系,就读过程中随校南迁广州,毕业后留校耕耘数十载。 吴华先回忆称,“记得我在1956年初入美院之时,我们敬爱的胡一川老院长在一次大会上讲过一席话,其中记忆最深的是:‘做人要老实,搞艺术则要调皮。’两句话富有哲理又相辅相成,它影响了我的一生艺术之路。” 广州美术学院原副院长潘行健接受收藏周刊记者采访时表示,吴华先画于上世纪五十年代的速写,有一股暖意扑面而来。他认为,“速写占有吴华先所追求的艺术中的首要位置。”他还说道,“生活的感召,艺术的积淀与勤奋的支撑”是助推吴华先的速写进入到高峰期的重要因素。 1960年,在著名画家尹国良先生的指导下,吴华先绘制了毕业创作《“三八号”的丰收》。这件刻画海南女性渔民捕获海鱼的激动瞬间的作品,不仅是对女性劳动者的歌颂,也是对社会主义新农村与人文现实的生动展现,成为了新中国美术史中的经典作品之一。 作为吴华先的学生,广州美术学院李正天教授评价说,“这画不仅构图奇特,而那些女儿们在这种紧张危险状态下体现出来的美,实在最不易把握。” 《设计素描》对国内现代设计教学起到较大的推动作用 改革开放初期,受西方现代设计潮流的影响,国内也开始了应用美术的讨论,这时候的吴华先一头埋进外文书堆里,深入学习西方现代艺术与设计,更翻译了“瑞士巴塞尔设计学校基础教学大纲”,并出版《设计素描》一书,在国内现代设计教学中,起到了较大的推动作用。 广州美术学院原副院长吴卫光表示,“他引进的瑞士巴塞尔设计学院的设计素描教程,引领了广州美术学院现代设计教学的课程改革。《设计素描》是一本非常经典的素描教材,吴老师的现代设计教学理念和教学方法,通过广美的教学实验,影响了全国的美术院校。” 1982年,吴华先跟随高永坚先生和尹定邦先生,赴北京参加“全国高等院校工艺美术教学座谈会”,在会上作“设计素描”的相关发言。随后,他以锐意求新之心,翻译出版了《设计素描——瑞士巴塞尔设计学校基础教学大纲》一书,在全国美术院校中掀起一阵波澜。 吴华先一直致力于探讨绘画的表现力问题,1989年,他创作的《瀚海绿洲》和《柳堤春晓》同时入选第七届全国美展,其中《瀚海绿洲》荣获铜奖。 “数码绘画会有一个革命化的发展” 近年来,已耄耋之年的吴华先也并无搁置艺术创作,而是一直秉持其与时俱进的精神,积极接受新兴事物,开始摸索新时代下的艺术创作方式——数字板绘。吴华先表示,“平板电脑以后对于艺术创作会有促进作用的,尤其是从绘画的角度来看,一定程度上,它会刺激绘画的发展,会让绘画更加普及,会使更多的人爱好画画,因为它很方便。它不像一般的绘画,在创作之前要准备各种材料。”他说,“我相信将来有一天,数码绘画会有一个革命化的发展,因为它非常有利于普及,也会大大普及的。以后5G普及了,信息传播技术大大提高一步之后,会促使更多的人尝试。我目前主要是用苹果iPad,它有一个软件叫Sketchy book,翻译成中文就是速写本。我平常画画的软件叫Procreat。这个软件很好用,画起来相对自如,我想,我会一直画下去的。” 回顾自己过往的艺术探索,吴华先总结介绍,“我在早中年时期的这些画,以当时的标准来看,都是写实的,都是深入生活、来源生活的结果,可以说都是‘老老实实’的,但我这个人并不安分,还要追求‘调皮’,所以之后又出现’设计素描’和’数码版绘’,大概是求新求变的天性使然吧!” 吴华先回忆 《“三八号”的丰收》创作点滴: 《“三八号”的丰收》是我的毕业创作。1960年,我们到海南岛。由于我对渔民生活比较感兴趣,年轻还富有冒险精神,我就上了其中一条船,船上全是女性渔民,就这样跟她们一起出海半个多月。在船上刚开始几天,我晕船很厉害,老吐,大约持续了一个星期才缓了过来。后来有一些好转就开始在船上观察渔民们的生活,有一次,突然看到渔民们站在船边,身上绑着绳子,准备跳到船边的木头上面去,把网放下去,再把它抓起来,这个场景让我很惊叹,很不容易,尤其是女性在做,感觉她们特别勇敢。一下子,我有灵感了。于是便开始拿起画笔勾勒速写,当然,船还是摇摇晃晃,很难画,但我反复尝试了很多遍,最后从船下来以后,便迫不及待画了构图,给尹国良老师看,他很是肯定,我画了几张不同的构图,最后便形成了现在所看到的那张画。 【人物介绍】 吴华先 1930年12月生,1949年在武汉市参加中国人民解放军。1956年,考入中南美术专科学校(现广州美术学院)油画系。1960年毕业后留在广美附中任教。后调至广州美术学院工艺系,任绘画基础课教研室主任。