|

|

|

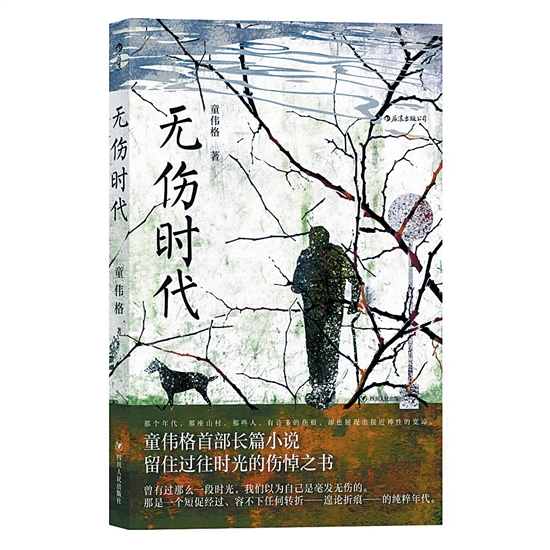

□杨照[台湾] 其实,我们还是可以察知童伟格与前行代曾经轰轰烈烈过的“乡土文学”之间的关系,一种逆转、颠倒了的系谱关系。 从《王考》到《无伤时代》,童伟格一贯选择海滨的荒村作为故事进行(或停滞)的背景,跳来跳去地叙述的也都是荒村里成长(或拒绝成长)的小人物们。他的小说里,使用大量乡土形象,反复召唤乡土记忆,而且他的小说里,城市几乎总是毫无例外,以陌生的、敌对的、飘浮混乱的性质出现。这些特色,无疑是传袭来自“乡土文学”的。 不只如此浮面、表层的相似而已,从《王考》到《无伤时代》,童伟格小说里出现的人物,在性格上,也都和“乡土文学”里的典型角色高度亲和。他们都活在自己建构、想象的世界里。他们无法理解、更无法诠释,生活在小世界以外,快速翻搅变动中的外界社会。黄春明、王祯和笔下的人物,都努力、挣扎着,用自己有限的知识,与更有限的能力,去跟庞大的社会变化力量周旋。《嫁妆一牛车》或《锣》的喜剧气氛,来自于他们如此笔拙、自以为是地企图掌握自己的生活遭遇;而《嫁妆一牛车》或《锣》的悲剧性,也来自于他们永远对操纵命运的外界力量,无能为力。 童伟格小说的角色,也是如此。然而在《王考》和《无伤时代》里,借由这样无知无能而封闭在狭小荒村环境里的人,童伟格却写出了完全异于王祯和与黄春明,既非喜剧亦无强烈悲剧的情境。 阅读童伟格的小说,让人一方面接近“乡土文学”,一方面却又快速远离。最关键的差别,在于童伟格既不像王祯和那样无情地嘲弄这些小人物,也不像黄春明那样多情地为这些小人物悲叹、义愤。悲叹与义愤,是“乡土文学”最核心的价值,写这些小人物的慌张、焦虑、茫然、抓瞎,像无头苍蝇般胡窜乱撞,为了要控诉害他们如此适应不良的那个时代变迁巨轮,也为了要唤起大家同情他们、帮助他们。王祯和常常写一写,过度着迷于这些乡人无知举措所制造的荒谬场景,忍不住跨越了悲叹与义愤的道德界线走到了戏谑作弄的那一边,其实是“乡土文学”的异数,也因而让他的杰作,如《小林在台北》《玫瑰玫瑰我爱你》长期被忽略或被误读。 然而不管是黄春明或王祯和,以及二十多年前热情投入“乡土文学”书写的众多作家们,他们看待“乡土”的眼光,毕竟是有着认识论上的绝对距离的。不管要同情,或要嘲讽,都必须预设着一个立场:作者比他笔下的乡土角色掌握更多的、不同的知识,所以作者才能回头用同情或嘲讽的态度,看这些在小圈圈、小笼子或甚至小粘蝇纸上奋力手忙脚乱的角色。 童伟格却选择和他笔下的这些人物,一起活在无知与无能的手忙脚乱里。在只有一条柏油马路,只有不断脱班迟到的一班公车的海滨荒村里,人们不只没有办法与现代社会一起发展演化,他们甚至没有办法分辨真与假、生与死、贫与富、过去与现在等最基本的区别。他们的无知与无能,使得他们接受不到现代生活理性的感染,进而使得他们超越了真与假、生与死、贫与富、过去与现在的界限。 是了,童伟格最特殊的文学视野,就是把“乡土文学”当中应该被同情、被嘲讽、被解救的封闭、荒谬的“乡人存在”,逆转改写成了自由。在那个理性渗透不到的空间里,人们大剌剌地,既无奈又骄傲地活在既真又假、生死无别,完全可以无视于时间存在、无视于时间线性淌流的世界里。 《无伤时代》书写的,正就是荒村荒人无伤的自由。从现代理性角度看,小说里的每一个角色,都过着虚无败坏的生活,整本小说简直就是对于种种败坏(decay)的执迷探索。村子在败坏、人在败坏、记忆在败坏。祖母的故事是败坏的故事,大母亲的故事是败坏的故事,整个家族每一个人的故事,都环绕着同样的败坏主题。 还好童伟格的书名,以及出现“无伤”的那一段话:“那一刻,他明白自己已经成功说服母亲了——在她眼里,他已经是个无伤无碍的废人了。他已经被原谅了。”这提供了我们不一样的线索。原来,童伟格透过小说建构的,是一种“废人”的逻辑、一种“废人”的伦理学。 童伟格放弃了对于乡土人物的关怀、同情,如实地接受他们作为与现实脱节的“废人”存在,如实地接受“废人”存在中一切荒谬无常,他打破了“乡土文学”的核心人道立场,从这点上看,他无疑是“乡土文学”的叛徒。然而背叛“乡土文学”的人道温情,走自己的“废人”路线,童伟格让作为叙述者的自我也一并“废人化”,弥合了“乡土文学”中作者与角色的知识论落差,最终却赋予了这些荒村乡人们,一种史无前例的自由。他们的生老病死,他们漫长的等车与怪诞的杂货店,于是超脱了可怜可鄙的地位,成为独立独特的、自由的存在。从这个角度看那童伟格似乎又回到了“乡土文学”的路子上,绕了路给予乡土与乡土人物更高的尊严与尊重,他不再像其他乡土作家般,希冀透过文学来帮乡土争取社会正义(social justice),他直截了当地,就在文学里,只在文学里,给了乡土诗学正义(poetic justice)。