|

|

|

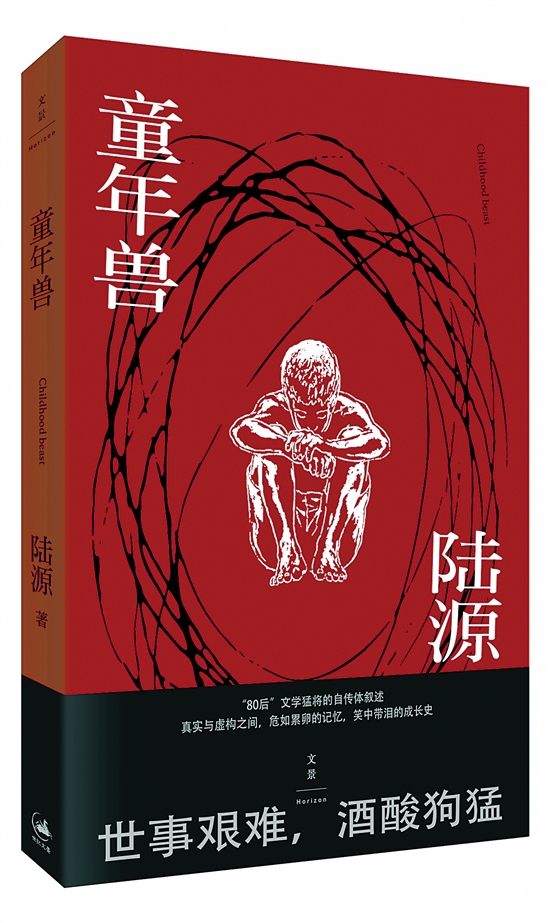

□曹语凡 加西亚·马尔克斯说,他读完一部好小说,会像对待半导体收音机一样,在好奇心的驱使下一个零件一个零件把它拆解开来,再一个零件一个零件装回去,好知道它是怎么造出来的。他说海明威的小说就是这样一部半导体收音机,一旦拆散,它就瘫痪了,零件散落一地,再也装不回去。对我而言,陆源的《童年兽》也是这样一部拆散之后再也装不回去的半导体收音机。而且,这部半导体收音机的每一个零件都是古董级的,华丽丽的而又锈迹斑斑,打着时间的烙印。 《童年兽》的故事情节并不连贯,你甚至不知道下一章的叙事从什么地方开始,又会在什么地方结束。如果说,这部小说有一个线索,那就是主人公陆小风的愤怒。 以愤怒为线索,陆源并不是第一个这样写作的小说家。阅读《童年兽》前三章时,我想起了《伊利亚特》,从某种意义上说,《伊利亚特》也可以称为“阿喀琉斯的愤怒之歌”。以主人公的情绪作为线索,推动故事的发展,不止是古典文学与戏剧的常用手法,也是现代文学与电影的常用手法。不得不说,这也是陆源在《童年兽》上的高明之处。如其说他在这部小说里找到了某种重金属音乐般的语言风格,还不说他找到了主人公的愤怒,为此,就像荷马一样,也像后来无数的杰出艺术家一样,灵光乍现,写出了这首童年的愤怒之歌。 愤怒,不止是小说《童年兽》故事展开的线索,也是这部小说语言音律的特色。它就像一首在黑暗中升起的重金属歌曲,打击乐器雨点般敲响,汇成重金属的旋律。第一人称“我”陆小风的叙述,是一个稚气未脱的孩童,从头至尾,他没有停止狂啸,伴随着外面世界的歇斯底里、狂躁和喧嚣,愤怒、叛逆、声嘶力竭地怒吼着。 好小说的语言富于音律之美。作家会老去,他留在小说里的音律却永不褪色。阅读《童年兽》时,我首先热爱的正是这部小说的语言,节奏明快,流畅悦耳,泥沙俱下,为了追求那种语言上震撼耳膜的感觉,陆源就像机关枪一样把词语不顾一切地打出去……陆源在《童年兽》里追求的是语言的快感,让人忍俊不禁的口头语、脏话表达着主人公陆小风的情绪,形成的韵律明快而锵锵有力,故事便被这种野马一样狂放的语言驱动着往前:“我其实想当艺术家,而且必须默默无闻,理应默默无闻……我灵魂的痔疮,反复磨破,反复出血!……当艺术家不过是托词,当艺术家就可以不再跟人斗个鱼死网破……当艺术家,好好掩盖你深入骨髓的怯懦!……搞创作无须分出胜负,我不适合打打杀杀,我从事的艺术将是遗忘的艺术,而不是记忆的艺术。我想找个树洞钻进去,我想在黑暗中点颗大炮仗,压压惊!……对我来说,不做梦又有什么意思?……长夜,窘困,卑微,诗意!……互相掐架的观念!……风,我走在炽亮的风之甬道上!……燃烧的生命,啊,我永不餍足!……” 阅读《童年兽》时,你也许和我一样在想,有关陆小风的故事到底是陆源虚构的,还是真实的,又或者,这本书讲述的往事有多少基于作者真实的童年记忆?作为读者,我确信一点,即便陆源在《童年兽》里做到忠实于所有童年往事的记忆,做到像卢梭一样惊人的诚实,我也认为他从未想过获得任何人的怜悯与同情。《童年兽》的目的不是博得世人的怜悯与同情,相反的,作者始终让主人公陆小风不流露一丝自我怜悯的感情。甚至在陆小风看来,自我怜悯是廉价的、低级的情感,是软弱无能的表现。在这部书里,主人公从头至尾就是一头愤怒的狮子,他露出撕裂开来的伤口,但他始终对这个世界充满了愤怒,并随时准备起来与之战斗。 南方正午的阳光与打架的叛逆少年是《童年兽》的基调,那是我熟悉的基调,任何时代、任何地方都有这样以打架来认识世界的少年,但我认为,在《麦田里的守望者》《猜火车》《追风筝的人》之后,已经很久没有看到一部真正的刻画少年人精神世界的文学作品,《童年兽》无疑是成功的,是这类文学中又一部杰出的作品。