|

|

|

|

|

|

|

|

|

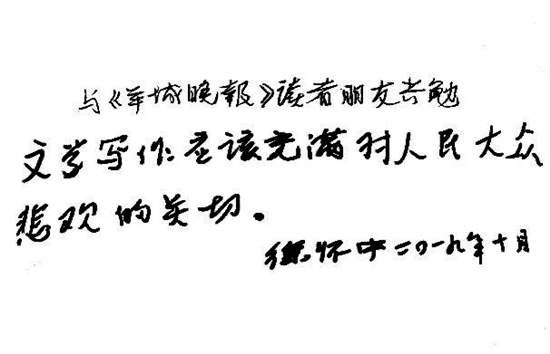

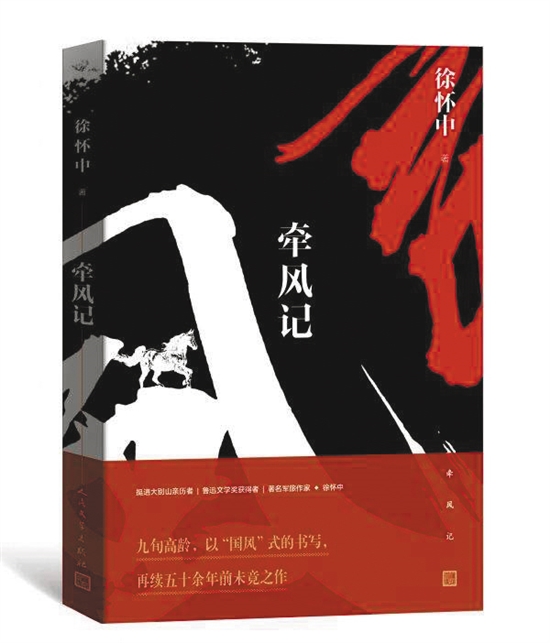

第十届茅盾文学奖获奖作家系列专访之四 □文/羊城晚报记者 孙磊 吕楠芳 跟徐怀中老师约采访前,内心颇为忐忑:90岁高龄的他,方便接受长时间的采访吗?在电话接通的那一瞬间,他洪亮的嗓音、中气十足的一声“喂,哪位”?打消了记者心中的疑虑。 徐老师十分健谈,谈起文学与战场的经历滔滔不绝,中途每每停下来大笑。他一直关注着血色硝烟中的生活与生命,而不仅仅是战争本身,所以在残酷的岁月里,他总能捕捉到每一丝生命焕发的光彩。 在他的年代,他不断地“越位”,用不寻常的路子书写战争中个体的情感、自由的欲望,对此,他说自己“一直在孙犁的‘豆荚’下流连忘返”。 采访到最后,徐老师的嗓子沙哑,不得不歇停了几次,记者建议先休息,而他热情地说“再聊聊,我们再聊聊”。对他而言,《牵风记》更像是一部命运之书,谈起它,他就可以重温青春岁月的浪漫和激情,可以跨越时空和过去的自己对话,和与他共同经历过战争、一起哭过笑过战斗过的同志们对话。 关于《牵风记》 把生命的气象表现出来 羊城晚报:在90岁高龄获得茅盾文学奖,您有何感想?觉得意外吗? 徐怀中:这部小说写完后我想能够发表出来就很好,没有想过会拿奖。在获奖感言里面我也谈了,因为我以前没有写长篇,不知道字数要求,这次才知道茅盾文学奖长篇小说最低要13万字,我这部小说再删减一点就不够字数了,就不能参评了。 短短的一小本书确实没有什么可以夸口的,但是这本书有所不同的是它经历了很长的一个过程,这个过程跟我们国家的发展形势、文艺发展所遇到的具体情况、波折都是有联系的,所以这本书从这方面讲颇有深意。 我1962年就开始写,挺进大别山是解放战争中最有华彩的篇章,在这次行动中,个人受到很严峻的考验和锻炼,所以我一直想好好写这本书。 我1962年写了20万字,后来去前方当记者就放下了,直到1966年“文革”开始,不得不把这个稿子付之一炬,赶快烧掉了,因为它赞颂的是刘邓大军,所以当时是忍痛全部烧掉了。当时烧的时候哟,又怕被红卫兵发现,又怕被朋友发现,一大堆纸点又点不着,非常着急! 到了1979年,思想解放,我在文艺思想上进行了比较深刻的反思,清理了头脑中有形无形的思想禁锢,创作也不再遵循概念化、口号化、公式化,要求自己有所创新、有所探索、有所改变。 这样一想,我原来的写法很陈旧,无非是从前的老路,尽管自己想写得有声色一些,但是总体上来说偏重于战争的进程、敌我的态势,这些内容占据了大部分内容,所以一回想也并不值得惋惜,如果当时出了书,不会是现在的《牵风记》。 到了2014年才又动手写这本书,我已经80多岁了。拖了这么久,实际上也算是自己漫长的创作准备阶段,可以说是厚积薄发,加上个中曲折,再来写作这本书,姿态就完全不同了。 我写作时在干休所,身心愉快,完全放开了手脚,做最后一搏。我感觉我就像是一把步枪,一梭子弹哗啦打出去了,痛快淋漓! 所以,我的感想整体来说就是很激动,这本书真要能印出来就是好哇,自己的想法终于实现了,这也算是收官之作、夕阳之作,尽管是薄薄的一本小书,我还是非常珍视。 羊城晚报:为什么《牵风记》写的是战争题材,却用了如此诗意空灵的书名? 徐怀中:最初想用“牵风”,牵战略防御到战略进攻之风,刘邓挺进大别山的进攻就好像把战争的风头牵过去了,最初是这样想的,最后一看,写到人们回归到自己的历史原点,回到人类的原点,写得比较虚幻了,就像诗歌的国风之风,那我干脆就放开了,虚点就虚点。战争是以人的个体生命来结算的,很残酷,但是在特定情境下又将人性的光辉发挥到极致,人的感情、自由的欲望都是在战争中才能充分地表现出来。 是不是战争文学,是不是战争题材,在我看来没有差别。每个人应该写自己熟悉的生活,这样才有可能写好。不同题材相当于不同的生活面,文学的意义在于对生活面的深度开掘,如果战争文学仅仅停留在战争的事态,读者还不如看战史资料,看双方发出的电报。 我认为文学作品要表现战争的话,应该强调虚构的能力,要有充分的想象,这样你才能回归到小说创作固有的规律上来,否则就不是小说,而是半真半假半生不熟的战争史料,我觉得很多读者不会愿意看这种东西的。 羊城晚报:十几万字的《牵风记》,您写了四五年,平时写作速度一直比较慢吗? 徐怀中:我个人写作的时候有个不好的习惯,总是要把一个段落背诵下来才能写,写作中抠抠索索,总是在修改,这样就把写作过程拉得很长很苦,以至于到后来年龄这么老了,也不着急了,写到哪儿算哪儿好了。 羊城晚报:您的小说似乎很偏爱女性角色,从较早的《西线轶事》中的女子电话班到《牵风记》中的汪可逾,这其中有什么特殊的考虑吗? 徐怀中:我在部队文工团,女同志很多,整个战争生活都是跟这些女同志一起过来的。她们过河的时候,还是我们架着她们过去的,她们的脚底都够不到河底。 对越自卫反击战期间,正好我去访问了电话班,电话班都是干部的孩子,本来生活是很优越的,一下子投入到战争里面,她们必须像父辈一样作战,我在战争生活中自然地就观察到这些现象以及她们的生活状态。 当然,战争中整体来说女同志毕竟还是少的,我对她们的观察还是比较留意的,比如挺进大别山战争中,敌人追击过程中,我们都是从桥上跑过去,一个女同志从河里面走,我看见敌人的机枪子弹打到她的头发,一下子很长的头发就那样飘起来,对战争中牺牲或被俘的女同志的情况我都有很多的观察。 羊城晚报:您的创作在您所处年代总是不断在“越位”,在写作《牵风记》的过程中,您最希望挑战或突破的是什么?您觉得自己做到了吗? 徐怀中:总体来讲,我不能再像以前那样写军事题材,比较简单地去写我军如何取得胜利。我自己在战争中看到的接触到的就是一种生命的气象,你每一天都在最危险的情况中,每天大家还是有说有笑,虽然有时吃上一顿饭都颇费周折,但是大家还是处于兴奋状态。满腔激情的青年人成天聚在一起,现在很难想象这种生活情景。我应该把我的经验织成一张网,把这种生命的气象表现出来,这是最重要的。 战争的底色就是个人的生命,每一个人随时都在经受生死考验的时候,这种心情是不一样的,我应该把战争中最精华的部分——人的精神状态表现出来,没有参加过战争的人希望了解在战争中人究竟经历了什么,所以我很重视战争中生活细节的描写,这些生活细节是没有参加战争的人写不出来的。 我也没有明确地意识要从哪个方面突破,首先我觉得要真实,先不要那么多故事,一场战争的胜利确实经历了各种各样的精神状态最后走向胜利,这种精神状态并不是一个口号就能喊出来的。 第十届茅盾文学奖授奖辞: 《牵风记》闪耀着英雄之美、精神之美、情感之美和人性之美。徐怀中以超拔的浪漫主义激情,在雄奇壮阔的革命战争背景下,深情讴歌山川大地上生命的高贵、勇毅、纯真与飞扬,对人与战争、人与自然、人的超越与升华等文学的基本主题展开了新的诠释。金戈铁马与诗书礼乐交相辉映,举重若轻而气势恢宏。 徐怀中 1929年生于河北邯郸市峰峰矿区。1945年太行中学毕业后入伍。著有长篇小说《我们播种爱情》等。短篇小说《西线轶事》获1980年全国优秀短篇小说奖;长篇非虚构文学《底色》获第六届鲁迅文学奖报告文学奖。 关于战争文学 文学终究还是要靠虚构 羊城晚报:有评论家说,您这部作品融入了孙犁的精神命脉,“完成了自己的心事”,您认同这种说法吗? 徐怀中:我对孙犁先生是有信仰的,他的作品的重要性在于忠诚地记录了我们的革命生活。你看老舍先生写自己的生活写得多么好,但是你让他来写抗美援朝他不可能有那么深入的了解,当然写不过从小就参加革命的人,这就是熟悉和不熟悉的区别。孙犁先生不像别的作家,别人写革命总是带有一种理想的色彩,写成单色的,孙犁的作品既是革命的、生活的,又是艺术的,完全符合艺术创作规律。 他的作品里面特别是女性的形象非常鲜活,在农村长大的人就知道,他写的妇女形象非常生动。反映战争生活也包括革命历史的很多作品,包括我们奉为经典的很多作品中,我觉得孙犁最为突出。我特别敬佩孙犁先生,我觉得是他把战争引入到我们的文学创作中,我看别人的是漂浮的,只有他的是生活在泥土中,所以我一直在孙犁的“豆荚”下流连忘返。 羊城晚报:放眼世界文坛,普希金《上尉的女人》、肖洛霍夫《静静的顿河》等战争小说已成经典,和这些伟大的作品相比,我们的战争文学还存在哪些短板? 徐怀中:我小的时候读普希金的东西,特别崇拜他,一本《上尉的女儿》只有九万字,但是他把真实的战争生活跟小说相融合,写得非常好,几百万字的作品不见得能够望其项背。还有法国梅里美的《嘉尔曼》和《高龙巴》,高尔基早期的短篇,这些作品对我的影响很深。 我们的战争文学跟他们相比只能算是一种比较浅显的记述,发挥的余地还是很大的。战争文学应该是最有声色、最具华彩的,才“配得上”那种生活。 羊城晚报:有一种说法是战争文学在很大程度上是一种经验文学,和平年代还有可能产出好的战争文学吗? 徐怀中:那不是,托尔斯泰写的战争也不是自己经历过的。我经常说要写自己熟悉的东西,并不是说你不熟悉的就不可能写好,文学终究还是要靠虚构。战争文学不可能单靠几个参加战争的人去维系,像我虽然说参加过战争但也不是正面作战,还是侧面的。 羊城晚报:大大小小的战争您经历了很多,您个人是如何看待战争的?在那些岁月中有哪些人哪些事最令您难忘? 徐怀中:在挺进大别山作战时,跟我一起工作的有一位文工团的团长,姓钱,上海永安公司的店员,当时的思想非常先进,也是我的入党介绍人。他为了救一个刚刚参军的十二三岁的孩子,把孩子压在身下,虽然最后两个人都牺牲了……类似这样的我们单位就有好几个。 挺进大别山是无后方作战,文工团分散下去做地方工作,分散到各个县、各个乡或者自然村,在战事非常紧张的时候我们都不敢在同一个地方睡两个晚上,睡觉时得找一个独立的房子,把门关上,只能进不能出,铺稻草睡不到天亮又赶快到山上去。1947年我只有18岁,还有比我更小的女孩男孩,他们跟我一起经受这种考验,终于还是坚持下来了,这种体验是永远不会淡忘的。