|

|

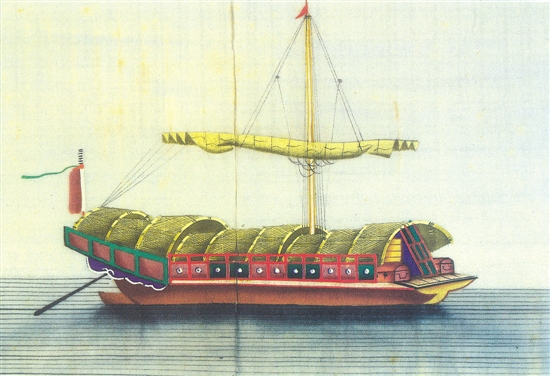

戏船 |

|

|

卖毛皮领子 |

|

|

制作金箔的店铺 |

撰文/供图 蔡鸿生 清代广州的外销画,是一种与传统文人画疏离的民间绘事。作为土洋合璧、空前绝后的独特画种,它盛行于乾、嘉时期(1736—1795;1796—1820),到道光(1821—1850)之后就逐步衰亡了。历经两百年沧桑岁月,当初洋人随意选购的手信式工艺品,如今升格为外销型艺术品,在欧美身价上涨,在中国体面回归,堪称洋舶时期广州海事的文化奇迹。 最近二三十年,有关外销画的图录和专著频繁面世,蔚为大观。时来运转,当年奔忙于街边画店的众位“呱”字号匠师,含辛茹苦,终于赢得了身后名,可以无憾矣。 题材的社会性和技法的写实性,是广州外销画的特色。其中有三类画作,即市井画、船舶画和景观画,特别受到历史学界的关注。因为,它们为今人揭开了回顾往事的窗口,提供了形象化的史源,可以与文献互补互证。 清代广州的外销画,尽管不是纪事文本,却是重要的形象化史源,其价值不限于历史叙事提供插图,更在于蕴涵有丰富信息,尚待有心人去提取和阐释。近年已有学者对一批创作年代明确的建筑类画片进行编年研究,揭示出十三行街区布局的沿革和商馆的变迁。这样的“图考”是别开生面的,可以说发于画而归于史,足以加深对洋舶时期广州口岸文化的认识。 我们从当年广州外销画中,选取出“捶金箔”、“卖皮草”、“红船班”三项,进行图考例释和据史释图,力求揭示这三个行业的历史真相。 “人要衣裳,佛要金装”说金箔 1 外销的水粉画和线描画,屡见“捶金箔”的图像。主体部分是工匠抡器敲击成叠金箔,身旁摆一水杯或一葵扇,供解渴或纳凉之用。作这样的解读,似乎已无剩义了。其实,对比一下相关记载,才得知现场操作要复杂得多。据嘉、道年间黄芝的《粤小记》卷一云: 广州南关外多以椎金箔为业,至其处则轰轰盈耳。其椎之之法,以精金少许置蜜纸中约百余,复以大蜜纸裹之置大木砧上,二人对坐极力椎之(椎即“捶”),虽隆冬犹裸体,童子扇以大葵扇,逾时其金箔过于蝉翼,见风款款欲飞。间有不能成箔,谓须创造无根之言,互相传说,使愚夫愚妇听信,金箔乃成云。 原来画面背后,隐藏着如此其多的细节—— 第一,广州南关外是捶金箔的专业街,已形成规模化生产。因此《粤海关志》的税则中,才将金箔纸列为专项征税。 第二,画面的构图,将二人对坐简化为单人独椎,以适应市井画一行一人一事的体例。 第三,葵扇不是歇工时才使用,而是由童工专司其事,使两位椎工在劳作时即能降温。为了加大风力,扇型超过常用扇,称之为“大葵扇”,似即阔可遮阳的“腰扇”。 第四,由于黄金纯度不足或蜜纸质地不佳,致使金箔有时未能达标,于是须求助于“说诳”的迷信,衍生出该行业特有的民俗。 第五,这种“箔”逾蝉翼、迎风欲飞的“广货”,远销江南,曾被扬州盐商用作挥金如土的豪举:“有欲以万金一时费去者,门下客以金尽买金箔,载至金山塔上,向风飏之,顷刻而散沿江草树之间,不可收复。” 除此之外,还有一事不可忽略。五金工匠的操作流程,源于师徒传承关系。清代的金箔工艺其实是明代金箔工艺的延续,宋应星的记述提供了更翔实的细节:“凡金箔每金七分(2.61克黄金)造方寸(一平方寸金箔)一千片,黏补物面可盖纵三尺。凡造金箔,既成箔片后,包入乌金内(包在巨竹纤维制成的‘乌金纸’,广州称‘大蜜纸’中),竭力挥椎打成(打金椎短柄,约重八斤)。凡乌金由苏、杭造成,其纸用东海巨竹膜为质。用豆油点灯,闭塞周围,只留针孔通气,熏染烟光而成此纸。每纸一张打金箔五十度(打50捶让乌金完全敷贴在佛像等物体上),然后弃去(大蜜纸),为药铺包朱用,尚未破损。盖人巧造成异物也(真是物尽其用了)。” 顺带说明一下清代广州出现金箔专业街的缘由。在传统社会,金箔的用途颇广。 其一,用于敷贴佛像。俗谚所谓“人要衣裳,佛要金装”,即是指一种源出印度的礼仪。《洛阳伽蓝记》(卷五)记述:“寺内佛事,皆是石像,庄严极丽,头数甚多,通身金箔,眩耀人目。”另据《宋会要辑稿》(“蕃夷”卷五)所记:“景德元(1004)年,沙州遣使向宋真宗请求:龙兴、灵图二寺修像,计金十万箔,愿赐之。”可知修像耗去大量金箔。 其二,用于包装药丸。李调元的《粤东笔记》说过:“市人制丸裹蜡,系称广丸。”贵重的药丸,则以金箔为衣,如北宋《太平惠民和剂居方》所记的“金箔镇心丸”,用金箔1200片为衣。如果考虑到当年广州佛寺林立、“广丸”远销外地的盛况,对“捶金箔”的形象屡见于外销画,就不足为奇了。 “卖皮草”入选广州三百六十行 2 走街串巷“卖皮草”,如今已销声匿迹了,但在市井画中,却是屡见不鲜的主题之一。 它在清代之所以列入三百六十行,乃是时代所赐。其深远的历史背景有两个原因—— 一为清代皇族豪门服用毛皮的礼仪,在朝野中蔚然成风,逐渐变成社会上层身份的标志。即使四季如春的广州,也不例外。 二为广州口岸是海运毛皮的集散地,早在乾隆年间,已出现毛皮市场,货源来自美国和俄国。仅嘉庆十年(1805)一年之内,两国货船输入广州的贵重毛皮(海獭)就多达18423件。 十三行商人经营毛皮者,大有人在,广州成了与俄国恰克图齐名的皮都。因此,在街头叫卖毛皮,以备补换衣领或袖口之用,并不罕见。广州的竹枝词,也曾透露出这样的信息:“皮褥山绸物价谐,兔肩鹿尾市门排。”据此可以推知,“卖皮草”的商贩,是土货、洋货混合零售的。至于市门的皮草店与市井的皮草贩是否存在雇佣关系,那就不得而知了。 红船班”里的感人故事 3 船舶画中五花八门的船型,游弋于珠江航道。其中有一种业已消失的戏船,船身头尾涂朱红色,又称“红船”。乘船下乡演出的戏班,统称“红船班”,对粤剧普及化起过很大作用。红船是成对开行的,俗称“天艇”和“地艇”。外销画是单幅画,只能选取其一,未能反映戏船组合的全貌。戏船前头立牌,写上戏班的班名。 现藏大英图书馆的一幅红船图,牌上标出戏班名“新新凤”三字。根据相关史料记载,清代广州确有其班。乾隆末年,江苏诗人史善长的《珠江竹枝词》,已有“名班第一新新凤”之句,此外还有一段伶人与士人情深谊笃的佳话流传于世。南海人颜嵩年的遗稿《越台杂记》卷二,详载其事如下: 闽中陈望坡司寇若霖(福建人陈望坡是刑部侍郎),未第时,游粤不遇,落魄羊城,遂传食于戏船(早年落魄,食宿于珠江上的戏船)。时有土班“新新凤”武生大眼珠者(戏班里有一名武生人称“大眼珠”),异而饭之,留司会计,若淮阴之遇漂母也。年余,岁逢大比(乡试),有感于中,咨嗟不已(陈望坡虽有才华,但没盘缠赴考,触景生情,感叹不已)。遂为珠所觉,叩其故,以实告之(他的异常举止被“大眼珠”发觉)。珠慨然告同侪(“大眼珠”将陈望坡之事告诉同伴),醵百金(筹集白银百两),办装归里。是科中式,联捷入词馆,珠竟不知也(后来陈望坡中举为官,“大眼珠”竟然还不知道呢)。道光初年,秉粤臬(陈望坡成为主管广东刑狱事务的官员),甫下车(刚到任),两首领晋谒,即饬查珠存活(即寻找“大眼珠”下落)。邑令误会其意,差拘辕门(差人以为他要报仇,便将“大眼珠”抓捕到官署等候他法落)。陈邀入署中(陈望坡闻讯,赶忙来见恩人),款留数日,赠朱提一千,令辍业焉。 此事发生在嘉、道之际,正是“红船”火红的年代。“大眼珠”有眼有珠,竟能识贵人于未第之时。陈望坡中举当官后也知恩图报,“赠朱提一千”即白银千两(汉代朱提县产善银,故“朱提”为银的代称),让“大眼珠”脱班享清福去。可以设想,红船班“新新凤”的取名命意,似取自晚唐诗人韩偓的名句“雏凤清于老凤声”。至于新上加“新”,则表明改组后,班主强烈的创新意识。难怪以武生为首的“老倌”(演员)们,会那样重义轻利了。