|

|

胡人俑座灯 |

|

|

“万岁”文字瓦当 |

|

|

干栏式陶屋 |

|

|

“蕃禺”铜鼎 |

|

|

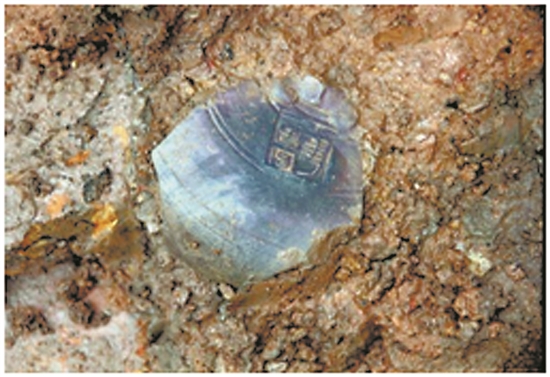

南越国印花大方砖 |

|

|

丝缕玉衣 |

|

|

“华音宫”印文陶片 |

文/羊城晚报记者 黄宙辉 通讯员 黄巧好 梁艳萍 图/主办方提供 丝缕玉衣、“文帝行玺”金印、“华音宫”印文陶片……正在中国国家博物馆展出的《海宇攸同——广州秦汉考古成果展》,通过332件(套)秦汉时期的精品文物,为今人讲述两千年前岭南地区的悠久历史和灿烂文化。 本次展览是首个在中国国家博物馆举办的广州考古成果专题展,由中国国家博物馆和广州市文化广电旅游局主办,西汉南越王博物馆、广州市文物考古研究院(南汉二陵博物馆)、南越王宫博物馆协办,将持续展至11月9日。 两千墓葬展示岭南生动历史图景 广州已有2200多年的建城历史。1953年,配合城市建设,广州开始进行大规模考古发掘研究工作。其中,秦汉考古是广州考古的重点工作。60余年来,考古工作者在广州市区先后发现了南越文王墓、南越国宫署遗址、南越国木构水闸遗址及大量汉代臣民墓葬。 其中南越文王墓是中国华南地区发现的规模最大、随葬品最丰富、墓主身份最高的汉代彩绘石室墓,被称为二十世纪80年代中国考古五大发现之一;南越国宫署遗址是我国现存最早、保存最为完好的汉代宫苑,被誉为“广州历史文化名城的精华所在”;南越国木构水闸遗址是世界上迄今发现年代最早、规模最大、保存最完好的一处木构水闸遗址,反映了汉代的高超水利技术。 在同一城区内同时发现保存较为完好的王宫及御苑、王陵和水利工程等系列汉代遗存,这在中国考古史上实属罕见。由以上三处南越国考古遗存组成的“南越国遗迹”于2006年入选“中国世界文化遗产预备名单”。2012年,南越国宫署遗址、南越文王墓作为“广州海上丝绸之路史迹点”再次入选预备名单。 此外,约2000座秦汉时期臣民墓葬的发现,为复原研究秦汉时期蕃禺的都市风貌、风俗民情及岭南文化的发展提供了重要实物资料。王宫、王陵、水闸和臣民墓葬,共同展示了秦汉时期广州(蕃禺)以至岭南地区的生动历史图景。 见证建城历史 讲述海丝故事 “本次展览汇聚了广州秦汉文物精华,是首次将近年来南越国宫署遗址、象岗第二代南越王墓等重要考古遗存成果集结送至省外展出。”南越王博物院院长李民涌介绍,展览分为“南域明珠”“四宇同光”“美食美器”和“丝路序章”四大部分,通过丰富的出土文物,反映秦汉时期岭南社会的历史发展脉络。展览凸显了岭南社会多文化融合交流、兼容并蓄、和谐发展的时代特征,展示岭南地区极富特色的古代饮食生活和丰富多元的礼仪文化内涵,为观众展现广州这颗南域明珠的悠久历史和深厚底蕴。 本次展览共展出广州地区出土的秦汉时期精品文物332件(套),包括一级文物38件、二级文物43件、三级文物53件。 “蕃禺”铜鼎是本次展览特别值得关注的文物之一。其盖上有刻铭:“蕃禺,少内”,腹部外壁刻铭:“蕃禺,少内,容二斗二升”。据介绍,“蕃禺”即番禺,初为秦时南海郡治,后为南越国都。这件“蕃禺”铜鼎说明广州建城至少已有2200多年的历史,是考察广州建城历史的重要物证。而陶船、铜提筒、四联体铜熏炉、陶俑座灯等大量秦汉时期广州地区的舶来品,则展示了岭南地区与域外各地之间的贸易往来与文化交流,讲述海丝故事。 此次展览的展品中,还有广州地区近年出土的多件尚未定级的精美文物,包括汉代金饼、陶胡人俑灯、珠串、汉代陶鸮形五联罐等。其中,汉代陶鸮形五联罐造型独特而生动,广州发现仅此一件。此鸮形五联罐由四个大罐和中心一小罐组成,各罐以泥梁连接,不相通,均有盖,盖钮为鸟形。